「求人を出しても応募がこない」「昔はこんなに苦労しなかったのに……」

そんな声を最近よく耳にします。採用を取り巻く環境は大きく変化し、これまでの手法だけでは思うような結果が出にくくなっているのが現実です。

そこでこの記事では、2025年に注目すべき採用トレンドと、今日からでも取り組める具体的な採用手法13選をご紹介します。すべてを一度に実践する必要はありません。まずは自社の状況に合うものから、ひとつずつ試してみていただければと思います。

2025年注目の採用手法13選|一覧表

まずは13の採用手法を一覧でご紹介します。気になる手法をクリックすると、詳細な解説にジャンプできます。

※表の内容は横スクロール可能です。

| カテゴリ | 手法名 | 概要 |

|---|---|---|

| ジョブ型・スキル重視 | 1. ジョブディスクリプション活用 | 職務内容・必須スキル・キャリアパスを明文化し、ミスマッチを防止 |

| 2. 実技ベース選考 | ポートフォリオ審査や実装課題で、面接では分からない実力を可視化 | |

| 3. ブラインド採用 | 年齢・性別・写真を非表示にし、無意識の偏見を排除して能力で評価 | |

| 4. リスキリング人材活用 | 社会人経験×新スキル習得済みの人材を、新卒・中途に次ぐ第三の選択肢として採用 | |

| Z世代・価値観重視 | 5. SNS採用 | TikTok・Instagram・Xで日常を発信し、共感から応募につなげる |

| 6. オウンドメディア採用 | ブログ・YouTubeで社員の声や企業ビジョンを発信し、深い共感を醸成 | |

| 7. カジュアル面談 | 選考前にお互いを知る場を設け、応募率・内定承諾率を向上 | |

| 8. 録画面接・動画面接 | 指定質問への回答動画を提出してもらい、時間を選ばず効率的に選考 | |

| 9. リファラル・アルムナイ採用 | 社員紹介や退職者の再雇用で、信頼性が高く定着率の良い採用を実現 | |

| 人的資本経営・採用DX | 10. 生成AI活用 | ChatGPT等で求人票作成・履歴書分析・応募者対応を自動化し工数削減 |

| 11. ATS活用 | 採用データを蓄積・分析し「活躍する人材の傾向」を可視化 | |

| 12. Google検索表示の最適化 | 構造化データで自社求人をGoogle検索結果に表示、無料で応募導線を追加 | |

| 13. 採用プロセス全体のデジタル化 | 応募〜内定までを一元管理し、応募者体験と業務効率を同時に向上 |

2025年の採用トレンドと注目テーマ

2025年の採用市場は、企業にとって極めて厳しい状況が続いています。

東京商工会議所の調査によると、2025年新卒者の採用において「厳しい採用環境である」と認識している企業は96.4%に達しました。採用計画人数に対する充足率が50%未満の企業は全体の40.3%を占め、計画通りの採用ができている企業はごくわずかです。

| 調査項目 | 結果 |

|---|---|

| 「採用が厳しい」と感じる企業 | 96.4% |

| 充足率50%未満の企業 | 40.3% |

| 内定辞退者がいる企業 | 73.1% |

| 初任給を引き上げた企業 | 55.6% |

出典:労働政策研究・研修機構「新卒採用の動向」(2025年5月)

さらに、内定・内々定の辞退者がいる企業は73.1%にのぼり、採用できた人材を確保し続けることも大きな課題となっています。

このような厳しい採用環境の中で成果を出すには、従来の手法に固執せず、最新の採用トレンドを取り入れることが不可欠です。ここでは、2025年にとくに注目すべき3つのトレンドについて、その背景と採用への影響を解説します。

ジョブ型・スキル重視の採用

終身雇用・年功序列モデルが崩れ、企業は「できること」で人を見る時代になりました。これまでの「とりあえず人柄」や年次による評価から、実際のスキルや業務遂行能力に基づいた採用が標準になってきています。

この流れを加速させているのが、政府主導のリスキリング推進政策です。「人への投資」を重点政策として掲げ、DXやGX(グリーントランスフォーメーション)に向けた人材育成を強力に推進した結果、年齢に関係なくスキルのアップデートを図る人材が急増しています。

実施兄、株式会社コーナーが企業の経営・人事部門308名に実施した「採用の施策振り返り調査」によると、新卒採用で最も力を入れている取り組みは「インターン採用」(19.4%)で、学生との直接的な接点を通じてスキルや適性を見極める動きが加速しています。

一方、中途採用では「人材紹介(エージェント)」や「ダイレクトリクルーティング」が過半数を占め、即戦力人材の獲得競争が激化しています。

参考:株式会社コーナー「採用の施策振り返り調査」(2024年12月)

そのため、「何ができる人が欲しいのか」を明確にし、スキルを客観的に判断する採用手法の重要性が高まっています。学歴や職歴よりも「実際に何ができるか」「自社で再現できるか」を重視する採用基準へのシフトが加速しています。

- 👉関連するおすすめの採用手法

若年層(Z世代)に響く採用アプローチ

1996年以降生まれのZ世代が新卒・20代層の主力となり、今後10年にわたり採用ターゲットの中心となります。デジタルネイティブ世代である彼らは、情報収集力や比較検討能力に長け、企業の姿勢や実態を見抜く目を持っています。

若年層に多く見られる傾向として、「共感」や「価値観の一致」を重視することです。単なる待遇やネームバリューよりも、企業のビジョンや社会的なスタンスに対して自分との一致感があるかを見極めています。そのため、企業の価値観やビジョンを誠実に発信し、共感を生む採用広報の重要性が高まっています。

また、若年層の情報収集の主戦場はSNSです。彼らは気軽に、視覚的に、リアルタイムで情報を得ることを好み、企業との最初の接点もSNSやカジュアルなコミュニケーションから始まることが多くなっています。

- 👉関連するおすすめの採用手法

人的資本経営と採用DXの加速

投資家や株主から「どんな人材がいるか」で企業が評価される時代になりました。2023年以降、上場企業は人的資本に関する情報開示が義務化され、採用や育成・定着施策がIR情報としても注目されています。このような背景から、採用は単なる「人数合わせ」から「経営戦略を実現するための人材投資」へと位置づけが変化しています。

同時に、多くの企業で人事は兼務や少人数体制となっており、採用活動にかける時間も人手も不足しています。現場の方が業務の傍ら採用を担当するケースも多く、昨今の採用市場の変化に追いつけないのが現実です。

この課題を解決するため、AIやツールを活用した採用業務の自動化・効率化が注目されています。直近でも採用活動にAIを取り入れている企業が81.4%の割合で採用目標数を達成しているデータが出ており、「効率化しないと回らない」という現場のリアルな課題に対応する流れが加速しています。

参考:AI活用の有無が採用活動の成否に影響。活用した81.4%が採用目標数を達成、73.3%が人員リソースに充足 | Thinkings株式会社のプレスリリース

- 👉関連するおすすめの採用手法

ジョブ型・スキル重視対応の採用手法4選

終身雇用・年功序列モデルが崩れ、企業は「できること」で人を見る時代になりました。ここでは、学歴や職歴よりも実際のスキルや業務遂行能力に基づいた採用を実現する4つの手法をご紹介します。

1. ジョブディスクリプション活用|求める人材を明確化する

職務内容を明確に定義する「ジョブディスクリプション」を活用することで、求める具体的なスキルや業務内容を詳細に記載し、マッチ度の高い人材を見極める手法です。従来の曖昧な求人票から脱却し、採用のミスマッチを防ぐことができます。

求人票作成の詳細なコツや法令遵守のポイントについては、こちらの記事もご参考ください。 応募が集まる求人票の書き方|NG表現や成功のコツを実例付きで解説

求職者が求める具体的な情報の書き方の例をご紹介します。

業務内容は「どこまで・どんな関わり方か」まで明記

- 悪い例:「Webサイトの企画・制作業務」

- 良い例:「クライアントとの要件定義から参加し、デザイン・コーディング・公開後の運用改善まで一貫して担当。月2〜3件のプロジェクトを並行して進行します」

応募条件は「必須」と「歓迎」を明確に分ける

- 必須条件:「Webデザイン実務経験2年以上」「Figma使用経験」

- 歓迎条件:「UI/UXデザイン経験」「フロントエンド開発知識」

キャリアパスは事例込みで言語化

- 1年目:既存プロジェクトでスキル習得とチーム連携を学ぶ

- 2〜3年目:プロジェクトリーダーとして要件定義から参加(実例:入社2年でECサイト大型リニューアルのPMを担当)

- 4年目以降:新規事業の立ち上げメンバーやマネジメント職への挑戦が可能

どんな企業に向いている?

特定のスキルを持つ人材を明確に求めている企業や、ミスマッチによる早期離職に悩んでいる企業に最適です。採用後の期待値調整ができ、入社後のパフォーマンス向上が期待できますが、求人票作成に時間がかかり、対象者が絞られる可能性があります。

2. 実技ベース選考|”実際にできること”で判断する

書類や面接だけでなく、実際の業務に近い課題やテストを通じて候補者のスキルを客観的に評価する手法です。曖昧な「印象」や「感覚」に頼らず、再現性のある選考を実施できます。

職種別の実技選考例

| デザイナー職 |

|

|---|---|

| エンジニア職 |

|

1DAYインターンの活用

1DAYインターンにより、候補者にチームの一員として実際のプロジェクトに参加してもらうことで、スキルだけでなくコミュニケーション能力や協調性も自然に評価できます。短時間でありながら企業側・候補者側双方の理解が深まり、入社後のギャップを最小限に抑えることが可能です。 未経験採用だからこそ「職場体験会」を。企業と求職者との距離がグッと近づくその魅力とは 「1日職場体験」から未経験で入社!求職者と企業が互いを理解できるWin-Winの採用

▼1DAYインターンの事例

どんな企業に向いている?

技術職やクリエイティブ職の採用を行う企業に最適です。入社後の活躍予測精度が格段に向上し、スキルミスマッチを防げますが、選考プロセスの設計と運用に時間がかかり、候補者の負担も大きくなる点に注意が必要です。

3. ブラインド採用(Blind Hiring)|先入観を排して能力で選ぶ

氏名・年齢・性別・写真などを非表示にした書類選考や面接を実施する手法です。外見や年齢などの属性情報に左右されず、能力や適性にフォーカスして選考を進めることで、公平な評価が実現します。

とくに初期選考においては、履歴書から写真欄を削除する、年齢欄を任意記載にするなどの工夫が効果的です。無意識の偏見を排除することにより、採用における判断の質が向上します。書類や面接での評価基準を明文化・可視化することで、誰が評価しても同じ結論に近づく「選考の標準化」が実現します。

これにより、本来であれば見過ごされていた優秀な人材を発見できる可能性が高まります。また、採用プロセスの透明性が向上することで、求職者からの信頼も得やすくなり、企業のブランドイメージ向上にもつながります。

どんな企業に向いている?

ダイバーシティ推進を重視する企業や、採用プロセスの公平性を高めたい企業に最適です。無意識の偏見を排除することで判断の質が向上し、優秀な人材の見落としを防げますが、評価基準の明文化や選考プロセスの再設計が必要になります。

とくに採用担当者によって評価にばらつきがある企業や、多様な人材の獲得を目指す企業では効果を発揮しやすい手法です。

4. リスキリング人材活用|第三の選択肢を見つける

社会人向けスクール卒業生など「社会人経験豊富+新しいスキル習得済み」の人材を積極的に採用する手法です。従来の新卒採用や即戦力中途採用とは異なる第三の選択肢として注目されています。

以下はリスキリング人材の評価のポイントです。

- 学習意欲と継続力:働きながら新しいスキルを身につけた実績

- 社会人基礎力:コミュニケーション力、責任感、業務推進力

- キャリア目標の明確さ:なぜその分野に転職したいかの動機

- 基礎スキルの確実性:スクールで体系的に学んだ知識・技術

▼リスキリング人材活用の成功事例 【人材紹介実績】圧倒的熱量で未経験からIT大手のWebデザイナーに転職 倍率100倍!たった一人のWebデザイナーに未経験者を採用した理由

どんな企業に向いている?

新卒採用の教育体制がある企業や、即戦力の確保が困難な技術職での採用に最適です。新卒より即戦力性があり、経験者より採用しやすい価格帯でありながら、長期的な成長が期待できますが、育成期間とコストを見込んだ採用計画が必要です。

Z世代・価値観重視対応の採用手法5選

20代を中心とした若年層は、企業選びで「共感」や「価値観の一致」を重視するようになりました。

ここでは、企業の魅力や価値観を自然に伝え、求職者との信頼関係を築く5つの手法をご紹介します。これらの手法は比較的取り組みやすく、中小企業でも効果を発揮しやすいのが特徴です。

1. SNS採用(TikTok・Instagram・X)|Z世代とつながる最初の一歩

出会いと別れの春ということで、うちのチームで採用を再開します!マーケターとデザイナーを募集してます!!!まずはカジュアル面談からぜひ!!!!!!https://t.co/FGJOA336Nn

— Mako Saito / LIG inc. (@makosaito214) February 3, 2024

若年層の情報収集の主戦場は、もはやGoogle検索ではなくSNSです。とくにTikTokやInstagram、Xは、日常の働く様子や職場の雰囲気を気軽に発信し、「この人たちと働いてみたい」と思ってもらうには最適なメディアです。

SNSを活用した採用には大きく2つのアプローチがあります。一つは自社の日常を発信して応募を促す「採用広報」、もう一つは気になる候補者に直接アプローチする「ダイレクトリクルーティング」です。

とくにTwitter(X)では、職種特化のコミュニティで活動する人材に自然な形で声をかけることができ、求人媒体を経由しない直接的なつながりを作れます。

投稿を通じて候補者の人柄や価値観を知ることができ、双方向のコミュニケーションから信頼関係を築いた上で、カジュアル面談や採用につなげることが可能です。コツとしては、日常の業務風景や社員の何気ない一コマを継続的に発信することが重要です。現場社員が主役となって、堅苦しくない親しみやすい投稿を心がけましょう。

なお、Xで採用募集をする際には、DMでのやりとりができないケースもあるため、Pittaなどのオンライン面談サービスを併用するのがおすすめです。

どんな企業に向いている?

若年層をターゲットにしている企業や、企業の雰囲気を視覚的に伝えやすい業界に最適です。求人媒体費用を削減でき、候補者の投稿をとおして、どんな人柄なのかを事前に把握できるケースもあります。

ただし、ある程度フォロワーを持つアカウントでないと効果的な拡散が難しく、継続的な投稿・運用工数が必要です。炎上リスクもあるため、社内でのルール設計と理解が不可欠です。

2. オウンドメディア採用(ブログ・YouTube)|”中の人”発信で共感を呼ぶ

ブログやYouTubeを使って社員の声を発信することで、採用広報として大きな武器になります。SNSよりも文字数に制限がないため、企業のビジョンや社会的なスタンス、存在理由(パーパス)をしっかりと伝えることができます。また、一度作ったコンテンツはSNS・面接・説明会などさまざまな場面で活用できる資産となります。

Z世代にとっての応募理由は、給与や待遇といった条件面よりも「この会社と一緒に何かを成し遂げたい」と思えるかどうかが重要です。そのため、オウンドメディアでは「なぜこの会社は存在しているのか」「誰のために何をしているのか」といった企業の思想を、「なぜその企業に決めたのか」「実際に働いてみてギャップを感じていないか」「やりがいはあるのか」といった社員の体験談や想いを、誠実に発信することが採用成功のカギとなります。

オウンドメディアをとおした生の声は、求職者にとって非常に貴重な情報として捉えられます。価値観の共有・共感を醸成するコンテンツ作りにより、深い理解と信頼関係を築くことができます。

オウンドメディア発信は弊社の得意分野。いくつか採用広報文脈のコンテンツをご紹介します。

▼経営陣の思想を伝えるコンテンツ例(弊社オウンドメディア) 19期目をむかえて 離職率ゼロを目指して。LIGを「長く働きたいと思える会社」にするためにした5つのこと。

▼社員の想いを伝えるコンテンツ例(弊社オウンドメディア) 「好きって思えた会社を選んだから、今がある」激務も支えも成長に変えた、21歳エンジニアの1年 僕には好きな社員がいます。

▼社内の雰囲気を伝えるコンテンツ例

どんな企業に向いている?

社員の想いや体験談を発信できる企業で、継続的なコンテンツ作成ができる組織に向いています。企業の価値観・ビジョンを深く伝えられ、一度作ったコンテンツをSNS・面接・説明会などさまざまな場面で活用できるのが大きなメリットです。

ただし、継続的な更新が必要で、効果が出るまで時間がかかるため、ライティングスキルのある人材と社員の協力・理解が不可欠です。

3. カジュアル面談|応募前に信頼を築く話せる場

前述したSNSやオウンドメディアでの発信と組み合わせて使っていきたいのが、カジュアル面接です。

面接の一歩手前で、カジュアルにお互いを知る時間を作ることで、ミスマッチを防ぎ、応募から採用に至る確率が上がります。

企業の魅力を充分に伝えられるよう、資料だけではなく実際の現場のリアルな様子を伝えられるように準備しておくことが重要です。お互いが気軽に面談できるオンラインも良いですが、企業近くのカフェで本当にカジュアルに面談したり、従業員の様子も見れるような会社の休憩スペース等で面談するのも効果的です。

さらに、面談の申込みから情報提供までを、公式LINEやNotionで簡便に設計し、気軽にアクセスできる環境づくりが鍵となります。求職者は電話やメール、とくに長文を得意としない傾向があるため、公式LINEで会話ベースでやりとりすることや、Notionで見やすく整理された情報を活用することでスピード感を圧倒的に短縮できます。

どんな企業に向いている?

候補者とじっくり話す時間を確保できる企業や、企業文化・働く環境をアピールしたい企業に効果的です。応募率・内定承諾率の向上と早期離職リスクの軽減が期待できますが、面談対応に時間コストがかかり、担当者のコミュニケーションスキルが必要です。

社外での面談時は情報管理に注意し、選考辞退率が高い企業ではとくに有効な手法となります。

4. 録画面接・動画面接|Z世代に最適化した効率選考

応募者に「指定の質問に対する回答動画」を提出してもらう選考手法です。Z世代は動画コンテンツに慣れ親しんでおり、TikTokやInstagramなどで日常的に動画を投稿・視聴しているため、自然に自分らしさを伝えられます。

面接官側は自分の都合の良い時間に動画を視聴・評価できるため、スケジュール調整が不要で、短期間で複数の候補者を比較検討できます。全員に同じ質問をするため評価の公平性も保たれ、言葉遣いや表情、話し方なども含めて、人となりを多面的に判断できるのが特徴です。

どんな企業に向いている?

応募数が多い場合の初期選考や、全国・海外候補者の効率的な選考に最適です。Z世代の動画慣れを活かしてスピード向上が期待できる一方、応募者が一方的に話すため不自然さを感じる場合があります。技術的なトラブルへの配慮と、カジュアルな雰囲気を重視する企業文化とのバランスを考慮して導入を検討しましょう。

5. リファラル・アルムナイ採用|信頼関係を仕組みに変える

社員紹介(リファラル)制度は、信頼性の高い採用チャネルとして再評価されています。知人紹介ほど安心できる情報は他にないと言えるほど効果が高く、LIGでも毎年リファラル採用を実現してきました。制度として社員に紹介報酬を支払うことで、より積極的な協力を得ることができます。

知人と働くリファラル採用って実際どうなの?入社メンバーに話を聞いてみた

企業側としても、求人媒体費用や人材紹介手数料と比較して圧倒的にコスパが良く、社員の紹介だからこそ入社後の離職率も低下する傾向があります。SNSの普及により、社員が自分のネットワークで採用情報を拡散することも容易になり、リファラル採用の可能性が広がっています。

退職した社員が戻ってくるアルムナイ(卒業生)採用も注目されています。他社で経験を積んだ元社員が再び戻りたいと思える企業は、組織文化や働きやすさの証明でもあります。アルムナイとの関係性を維持し、適切なタイミングで声をかけることで、即戦力として活躍できる人材を採用できます。

どんな企業に向いている?

社員エンゲージメントが高く、組織文化・価値観を重視する企業に最適です。採用コストを大幅に削減でき、入社後の定着率も高くなりますが、紹介される人材の多様性が限定される可能性があります。

社員への紹介依頼や報酬制度の設計、退職者との良好な関係維持に継続的な努力が必要で、長期的な人材戦略を描ける企業文化が成功の要因となります。

人的資本経営・採用DX対応の手法4選

投資家や株主から「どんな人材がいるか」で企業が評価される時代になり、同時に人事の少人数化も進んでいます。ここでは、戦略的な人材投資とデジタル技術を活用した効率的な採用を実現する4つの手法をご紹介します。

1. 生成AI活用|求人票作成からチャット対応まで

ChatGPTなどの生成AIを使えば、求人票の作成から面接準備、応募者対応まで、採用業務の多くを効率化できます。

たとえば以下のような活用方法があります。

| 求人票・スカウト文の作成 | 過去の効果的だった文面を分析して新たな文章を生成できます。職種名と求めるスキルを入力するだけで、網羅的かつわかりやすい求人票案が30秒で完成し、修正の手間を大幅に削減できます。 |

|---|---|

| 履歴書分析と面接準備 | 応募者の履歴書をAIに読み込ませることで、疑問点や深掘りすべきポイントを自動で洗い出せます。面接官によるばらつきを防ぎ、構造的な質問設計が可能になります。 |

| 面接内容の自動整理 | 議事録作成AIを活用することで、面接後の評価や情報共有を効率化。参加できなかった担当者への情報共有もスムーズになります。 |

| 応募者対応の自動化 | チャットボットやLINEの自動返信機能により、「応募方法は?」「面接の持ち物は?」といったよくある質問に24時間即座に対応できます。 |

| 採用広報コンテンツの生成 | 社員インタビューの文字起こしデータをAIに読み込ませるだけで、ブログ記事やnote投稿用のコンテンツを自動作成できます。オウンドメディア採用で重要な社員の声を効率的にコンテンツ化し、継続的な発信をサポートします。 |

採用以外でも、オンボーディング用のチャットボット作成や1on1の事前準備など、人事業務全般でAI活用の幅が広がっています。

どんな企業に向いている?

採用数が多く定型業務に時間を取られている企業や、少人数の人事で効率化を図りたい企業に最適です。大幅な工数削減と評価基準の標準化が期待できますが、初期設定や学習コストが必要になります。

また、個人情報を扱うため、セキュアな環境での運用と情報管理への配慮が不可欠です。新しいツールの導入に前向きな組織文化があることも成功の要因となります。

2. ATS活用による採用ナレッジ設計|採用データを資産にする

採用活動で得られる情報を体系的に蓄積・分析することで、「どんな人が活躍しやすいか」のパターンを見つけ出し、以降の採用精度を向上させる手法です。従来の勘と経験に頼った採用から脱却し、データに基づく戦略的な人材投資を実現します。

具体的には、候補者の属性・面接での評価・入社後の活躍度・離職率などを定点観測し、成功パターンと失敗パターンを分析します。たとえば「特定のスキルを持つ人材は入社後3か月での立ち上がりが早い」「面接で〇〇という回答をした人は長期定着しやすい」といった傾向を数値で把握できるようになります。

このナレッジ蓄積により、採用活動を”点”ではなく”線”で捉える仕組みが構築され、人的資本経営の基盤として機能します。また、採用のPDCAサイクルを効果的に回すことで、組織として継続的に採用力を向上させることが可能になります。

採用データを蓄積・活用するためのツール例

- 16Personalities(無料):MBTI系診断で社員の性格傾向を把握

- Googleスプレッドシート(無料):面接評価の統一、データ蓄積、簡単な分析まで一元管理

- Googleフォーム(無料):入社後の定点調査用アンケート作成

- HRMOSタレントマネジメント:採用評価→入社手続き→人事評価→分析まで一元管理

- SmartHR:人事データベース→評価管理→組織分析→レポート作成を統合

- カオナビ:人材データベース→評価→分析→可視化まで包括的に対応

どんな企業に向いている?

継続的に採用を行っている企業や、採用精度の向上を目指す企業に最適です。データに基づく客観的な判断が可能になり、採用のPDCAサイクルを効果的に回せるようになりますが、データ収集・分析の仕組み構築と継続的な運用が必要です。

人事データの管理体制が整っている企業や、中長期的な視点で採用戦略を描ける組織文化がある企業では、とくに大きな効果を発揮します。

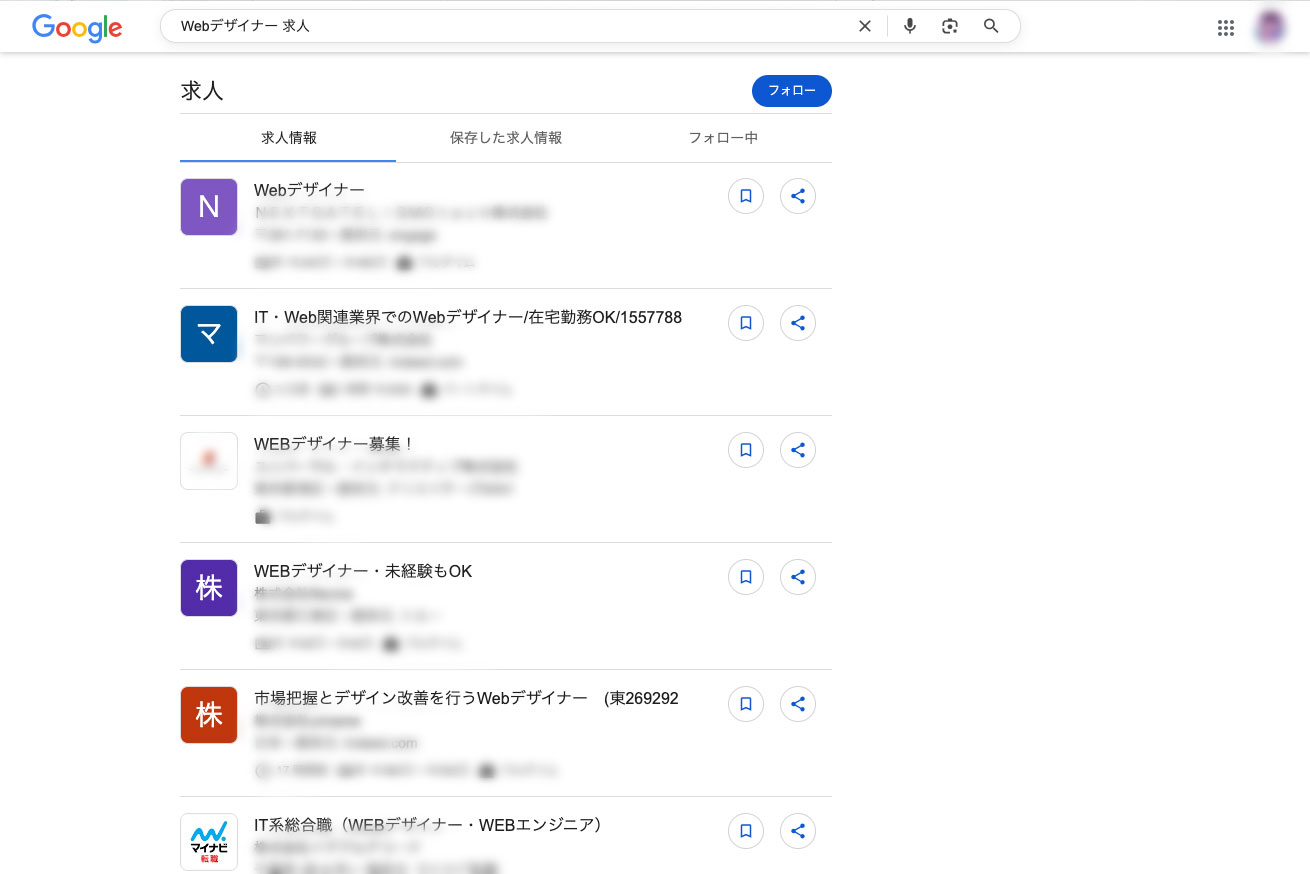

3. Google検索表示の最適化|無料で応募導線を増やす

自社サイトに構造化データを埋め込むことで、Google検索結果に「求人枠」として自社求人が表示されるようになります(Googleしごと検索)。求人情報に特化したスキーマ(構造化マークアップ)をHTMLに追加することで、求人がGoogle上で目立つ形で表示され、特別なツールは不要で技術的なハードルもさほど高くありません。

無料で導入でき、応募導線を1つ増やす効果が高いのが特徴です。求人ポータルに頼らずに、自社ドメインのページから応募を促すことができるため、採用コスト削減にもつながります。中長期的な母集団形成にも役立ちます。

あわせてGoogleビジネスプロフィールで自社をマップ表示させることで、企業への信頼感も醸成できます。地図上で会社の外観・クチコミ・営業時間などが確認できるため、「この会社は実在する」「ちゃんとしていそう」といった安心感を与えられます。特にZ世代のようにネット検索で企業を判断する世代には効果的です。

どんな企業に向いている?

自社サイトを持っている企業で、求人媒体費用を削減したい企業に最適です。無料で導入でき継続的なコストもかからないため、予算に限りがある中小企業でも取り組みやすい手法です。

ただし、構造化データの実装には基本的なHTML知識が必要で、効果が出るまでに時間がかかる場合があります。すでにWebサイトで採用情報を発信している企業であれば、追加投資なしで応募導線を増やせる可能性が高い手法です。

4. 採用プロセス全体のデジタル化|統合的な効率化を実現

応募から内定まで、採用プロセス全体をデジタル化し、一元管理することで大幅な効率化を実現する手法です。これまでご紹介したAIツールや録画面接、検索最適化などの個別手法を組み合わせて、統合的な採用システムを構築することで、応募者体験の向上と採用担当者の負荷軽減を同時に達成できます。

以下に、プロセスごとの具体的なデジタル化施策例をご紹介します。

| 応募〜書類選考 |

|

|---|---|

| 面接〜選考 |

|

| 内定〜入社 |

|

どんな企業に向いている?

採用数が多く、プロセス管理に課題を感じている企業に最適です。大幅な工数削減と応募者体験の向上が期待できる一方、初期投資とシステム運用の学習コストが必要です。

リモートワークが浸透している企業や、全国・海外からの採用を行う企業では特に効果的です。

まとめ

2025年の採用は、ただ流行を追うだけでなく「どう行動するか」に落とし込むことが成功の鍵です。

ジョブ型採用やZ世代対応、DX・効率化の文脈を自社のフェーズに合わせて取り入れ、着実に実行していくことで、成果に結びつきます。「情報を得て終わり」ではなく、ぜひ今から1つでも実行してみてください。

LIGでは、人材紹介サービスとして「LIGエージェント」の運営もしています。

- クリエイターを中心とした2,000名以上の登録者

- デザイナー、エンジニア、アートディレクターなど多彩な職種

- 採用要件が曖昧でも、初期設計から伴走可能

DX推進を掲げる企業様に向けてDX人材の採用支援も行っており、実務経験に基づくリアルなアドバイスの提供と、貴社にマッチする人材のご紹介が可能です。

DX推進やクリエイティブ業界に精通したコンサルタントが、丁寧にサポートいたします。

DX人材の採用に少しでも課題を感じていらっしゃる場合は、ぜひお気軽にご相談ください!