LIGブログ編集部のあやまんです。

いまLIGは、変化の真っ只中にあります。

昔から「去るもの追わず」なところがある弊社。ここ数年はとくに30%を超える離職率が続き、多くの仲間が会社を去っていきました。長年LIGで働いている私自身も、かつての「LIGらしさ」が徐々に薄れていくような感覚がありました。

しかし、ここ1年で状況が大きく動き出しています。19期に入ると離職率は6.0%まで激減、明らかな変化が起きています。今回は、この変化を牽引するキーパーソンであるNoahさんに、詳しい話を聞きました。

これからLIGへの入社を検討されているみなさんはもちろん、いまLIGで働いているみなさんや、かつてLIGで働いていたみなさんにも読んでほしい、「LIGの現在地」と「これからの姿」がわかる記事です。

Noahさんって誰?

▲株式会社LIG 取締役 岩田 憲昭(管理本部長/海外事業部 部長/Cody Web Development Inc., COO兼任)

▲株式会社LIG 取締役 岩田 憲昭(管理本部長/海外事業部 部長/Cody Web Development Inc., COO兼任)

LIGの取締役であり管理本部長。フィリピンにある子会社CODYの立て直しを成功させた実績を持ち、2024年6月からはLIG本社の管理本部も担当するようになりました。

フィリピンでの経験や、3人の子どもを育てる家庭生活から学んだことを活かし、Noahさんは「長く働きたいと思える会社」づくりに尽力。そのビジョンと、これまでに打ってきた具体的な取り組みについて話を聞きました。

目次

「働ける=can」ではなく「働きたい=love to」と思ってほしい

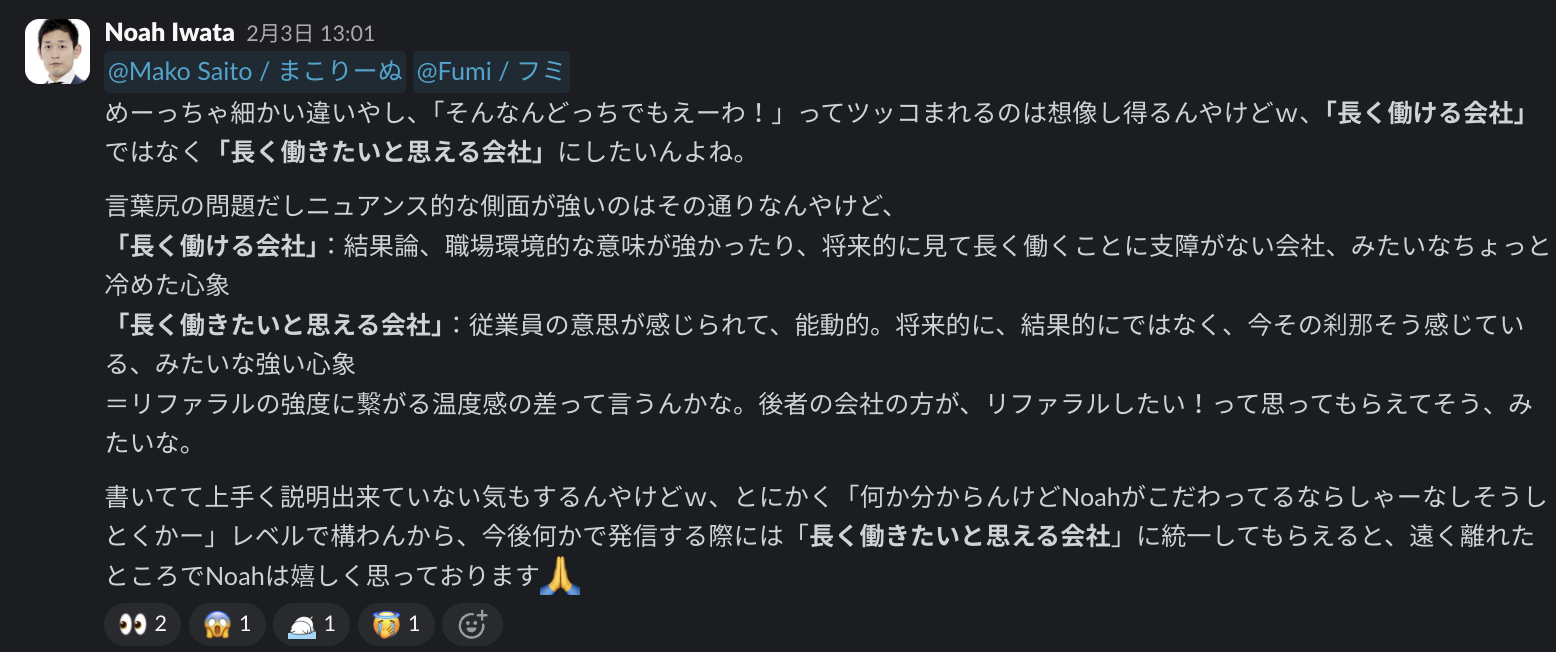

「長く働ける」「働きやすい」という言葉ではなく、あえて「長く働きたいと思える」という言葉を使うNoahさん。その違いには、ある想いがありました。

- ――「長く働きたいと思える会社」と「働きやすい会社」の違いは何ですか?

Noahさん:「働きやすい」「長く働ける」は受動的な感じがします。結果的に今居心地がいいから長く働くことに支障がない、という引き目の感じが。一方「長く働きたい」というのは、メンバーが能動的に、ここでずっと働きたい、ここで成果を出したいという強さが感じられる言葉です。”can”と”want to/love to”の違いですね。

もうここ以外見向きしません、くらいの熱量で会社に愛着を持ってほしいなと思っています。

▲管理本部のSlackで実際にあったやりとり。

▲管理本部のSlackで実際にあったやりとり。

単に在籍年数が長い社員を増やすのではなく、会社に対する熱量や帰属意識を高め、強い愛着を持ってもらいたいという想いがありました。

「辞めてもしょうがない」空気を打破したかった

LIGがこの取り組みを始めた背景には、離職率の高さや組織風土の冷え込みがありました。

- ――LIGが「長く働きたいと思える会社」を目指すようになった背景には、どのような課題がありましたか?

Noahさん:ふだんはフィリピンで生活しているのですが、出張で本社に行くと、メンバー同士の会話がほぼなく、みんなのオーラがブルーグレーみたいな色になっていました。部署間のコミュニケーションも少なく、対面での会話よりもSlackでのやり取りが中心。

人が辞めていく組織では「自分もこのままここにいていいのだろうか」という空気が生まれてしまい、一度そういう雰囲気が根付くとなかなか覆すことは難しい。「辞めてもしょうがない」というムードを何とか打破したかったんです。

実はこのムードを作っていたのは、他でもない経営層や役職者自身だったと思っています。全社的に課題意識がなく、異常に高い離職率に対して何も対策を取ってこなかった。その危機感のなさに強い懸念を抱いていました。

――「離職率を下げる」ことがゴールだったのでしょうか?

Noahさん:応援すべきポジティブな卒業もあるので、離職率は単なる指標の一つでしかありません。ゴールは離職率を下げることではなく、「長く働きたいと思える会社」にすること。そうなれば自然と離職率も下がると考えています。

とくに数年前から本格的に新卒採用を始めたこともあり、新卒社員のためにも職場環境の改善が必要だと感じました。さあこれからキャリアをスタートするぞ! というキラキラしたタイミングの若手社員たちに、働きがいのある環境を提供したかったんです。

外から見ると「自由な社風」「風通しのいいカルチャー」と思われがちなLIGでしたが、実際の組織内部ではそのイメージと現実にギャップがあり、それが離職の一因にもなっていました。この状況を改善し、本来のLIGらしさを取り戻すことが課題でした。

「長く働きたいと思える会社」にするためにした5つの取り組み

1. データに基づく社内調査と施策設計

はじめに着手したのは、福利厚生の拡充でした。しかし、単に福利厚生を増やすのではなく、実態に即した効果的な施策を展開するため、まずは徹底した社内調査から始めたといいます。

- ――「長く働きたいと思える会社」にするために、はじめに着手されたことは何ですか?

Noahさん:まずは福利厚生を拡充させていこう思いました。6月に就任してすぐに、当時の福利厚生を一覧化して、明らかに不足しているものをピックアップ、10月から用意ドンではじめられるものを、8月中にすべて決裁まで通しました。

――福利厚生の導入ってすごくハードル高そうなイメージがありますが、そんなにあっさり通るものなんですか?

Noahさん:僕の場合はCODYで実績を出していたのが大きいですね。離職率がもともと40%超だったのが1%に引き下げて、それによって利益も改善したことを実証できていたので。

――施策を検討する際に、詳細な社内調査をされたそうですね。

Noahさん:全社員の結婚している率とか、子どもが1人以上いるのが何%で、乳幼児や就学児を抱えてる社員が何%でとか、実績に基づいて制度の採用を決めていきました。

たとえば子育て世代の含有比率が全社員の10%だったら、9割の人は「え、俺ら関係ねえじゃん」って逆に冷めちゃうリスクがあると思ったので、できる限り不公平感を生まずに、喜んでくれる社員の割合が高そうなものを優先しました。

――不公平感を生まないのは大切ですね。ほかにはどんな判断基準がありますか?

Noahさん:レバレッジが大きいところを重視しています。つまり、不満の大きさと、手を入れることで得られる恩恵や反応が大きい施策を優先するということです。離職リスクが高いところ、たとえば子育て世代のような特定のライフステージにある人たちや、組織の業務継続性に影響する部分にも注目しました。

経営陣への提案はすべて承認され、2024年10月からさっそく導入された施策、2025年4月からスタートする予定の施策に分けて実装されました。

- 永年勤続賞与:5年勤務で10万円、10年勤務で30万円支給

- 病気休暇:入社即日から 「年3日」病気休暇を付与

- 看護等休暇日数UP:子ども1人につき「年3日」→「年6日」へ

- リフレッシュ休暇:5年ごとに「5日」特別休暇を付与

- カムバック制度:退職者が3年以内に戻ってきた場合、在籍時と同額の給与を保証

- バースデーディナー:誕生月が近い社員同士でディナー

- 「おごり自販機」の復活:1日1本ドリンクが無料になる

- 海外チャレンジ制度:TOEIC800点以上を条件を満たせば誰もが海外勤務に挙手できる

- 時短勤務のフルリモート勤務OK

- 住宅手当の対象者拡大

- 土日出勤手当の導入

とくに永年勤続賞与は「絶対に実現したかった」と語るNoahさん。「長く働いてくれている社員を当たり前と思ってはいけない」と考えたそうです。

病気休暇も拡充。「中途社員は入社から半年は有給がないので、手当てしてあげたかった」という思いがありました。

- 介護休暇の有給化:当該家族が1名の場合は「年5日」、2名以上の場合は「年10日」有給付与

- 婦人科検査の費用全額負担:健康診断の婦人科オプションは窓口での費用負担なし

- 3才未満のお子さんがいる社員はフルリモートOK

- 有給が「1時間単位」で取得可能に

また、4月からは介護休暇の有給化も実施。親族の介護が必要な社員からは「インパクトが大きい」と絶賛されていました。

こうした福利厚生の拡充は、単なる「飛び道具」ではなく、会社が社員のライフイベントに寄り添うというメッセージでもあります。

2. ライフステージに合わせた子育て世代のサポート

とりわけ注力したのが、子育て世代へのサポートです。Noahさん自身、奥様がワンオペで3人のお子さん(8歳、6歳、4歳)を育てている経験から、子育て世代の大変さを痛感していました。

- ――子育て世代への福利厚生を拡充させた理由や、そこに込めた思いを教えてください。

Noahさん:人が辞める理由として、「もう働きたくない」と「働きたいけど物理的に無理」があります。前者は本人の意志なのでどうしようもありませんが、後者は救いたいんです。

Noahさん:子育て世代は時間が限られている中でたくさんの業務をこなさないといけないから、プランニングや効率化する能力が強化される時期なんです。「よし寝かしつけできた! 今のうちあれやってこれやって……」って感じで。育児モードの脳を仕事に使ってもらえると、ハイスペックモードで帰ってきてもらえると思っています(笑)。

家にずっと子どもといると社会との接点が少なくなってしまって、ただでさえ産後うつやガルガル期など、ママもパパもみんな大変。そんな状況下で、「落ち着いたら戻りたい」って思える心の拠り所があるだけでも気持ちが楽になるんじゃないかと思うんです。辛い時期を支えてくれたという感謝をしてもらえれば会社に対してのエンゲージメントも上がるし、恩義を感じてもらえればよほどのことがない限り長く働いてもらえると信じています。

看護休暇も子ども1人あたり3日から6日へ拡充し、「小さい子どもが2人以上いるパパママからすると、3日は秒で溶ける。インフルエンザとか胃腸炎をもらったら詰む」という現実に対応しました。

3. 社内コミュニケーションのきっかけづくり

社内コミュニケーションの活性化も重要な取り組みの一つです。バースデーディナーなどのイベントを設け、部署の垣根を超えたコミュニケーションを促進しています。

- ――社員同士のコミュニケーションを活性化するために、どんな取り組みをされていますか?

▲バースデーディナーの様子

▲バースデーディナーの様子Noahさん:前回のバースデーディナーでは、ふだんSlackで大人しい人たちが、リアルで会うとめちゃくちゃ喋っていました。会社がきっかけさえ用意すれば、もっと活発なコミュニケーションが生まれていたのかもしれないですね。いろいろな場で自由に意見交換ができる環境、そして会社もメンバー同士のコミュニケーションを大切にしていることをもっと伝えていきたいと思いました。

昔のLIGって、誰かだけがやっているとか、独りよがりじゃなくて、いろいろなメンバーが発信して、企画して、多くの人を巻き込んでいく……みたいな状況だったと思うんです。それが今は、企画運営側から発信はするけど、ほとんどのメンバーは受け身の姿勢になってしまっている。その冷めた空気感を壊したいですね。

バースデーティナー制度の発案者はほかでもないNoahさん。「言い出しっぺにもかかわらず初回から欠席してしまったことをこの場を借りてお詫びします」とのことでした。

4. マネジメント層の意識改革

社員のモチベーションを高めるには、マネジメント層の意識改革も欠かせません。はじめの一歩として、エンゲージメント調査による定点観測など、数値化できる仕組みを導入しました。

- ――マネジメント層の意識改革はどのように進めていますか?

Noahさん:メンバーから「辞めようと思っている」と相談される前に、気づけるようになることが大事なんです。そのためには、退職者アンケートの分析や、日頃からのコミュニケーションを通じて、部下の人となりやキャリア思考、不満や満足の要因を理解することが重要です。

そこでエンゲージメント調査を導入しました。定量的なデータがあれば、客観的に状況を把握できますし、改善すべきポイントが明確になります。

――エンゲージメント調査で具体的にどんなことがわかるんですか?

Noahさん:部署ごとの傾向が明らかになり、たとえば「上司からのサポート」や「チーム内のコミュニケーション」など、どの部分に危険信号があるのかを客観的に判断できるようになりました。

さらに定点観測することで時系列でのアップダウンも見られるので、導入した施策の効果の可視化にも繋がります。

今後の課題としては、調査結果を受けてのネクストアクションを所属部署長に一任してしまっていた部分があるので、もう少し踏み込んでアクションが実際に取れているかどうかまで経過観察していきたいですね。

また、会社への改善要望や不満ポイントなど率直なフィードバックもいただいているので、あらゆる要素を客観的に判断して、できる限り反映していきたいと考えています。

一番避けたいのは、調査に回答したのに上長も全社も何のリアクションも見られないという状況です。「答えても結局何も変わらない」とがっかりさせてしまうことだけは絶対に避けたいと常々考えています。

5. 働き方の見直し

繁忙期の長時間労働も社員の不満に繋がる大きな要因です。まだまだ改革は途中ですが、直近ではまずは工数管理の可視化からはじめ、各方面からのフォローによる適正な労働時間の実現を目指しています。

- ――社員の不満で一番大きいのはどんなところですか?

Noahさん:プロジェクトが立て込んでいる部門では、業務量のコントロールに課題があるケースが見られます。

当然、プロジェクトのリリース直前などは稼働が逼迫する状況も致し方ない部分はあるのですが、問題なのは超稼働状況が当たり前になってしまうこと。そうなるとメンバーは心身ともに疲労してしまい、「いつになったらこの状況は改善されるのか」という不満が生まれてしまいます。

本来、リソース管理はディレクターやプロジェクトマネージャー、所属部署長の責務なのですが、今までのLIGはその管理を全部現場に丸投げしてきていました。そのため残業過多が続いている状況に気がつくのも後手になってしまっていたんです。

4月以降は稼働時間とチャージが何時間なのかをリアルタイムで可視化し、残業がきちんと収まるような形になっているかモニタリングする予定です。さらに、将来予測を立てて必要十分なリソース計画を組ませることで、特定メンバーの負荷が高い状態が続くことをなくしていきたいと考えています。

また、フレックスやリモートワークなど、自由な働き方への要望も大きいですが、現状では勤怠管理の徹底から始める必要があると考えています。

- ――フレックスやリモートについてはどう考えていますか?

Noahさん:パフォーマンスが保証されるなら、フルフレックス・フルリモートでもいいんですよ。けれどいまのLIGは遅刻者も多く、週に1回抜き打ちの遅刻チェックをしているような状況です。

組織の統制が取れなくなるような施策は慎重にならざるを得ません。まずは、遅刻しない、期日を守る、社内フローに従うといった「当たり前の水準」をクリアしてほしい。基本的な責任を果たすことで信頼関係が築かれ、それがフレックスやリモートといった柔軟な働き方に繋がるのだと思います。

僕の理想はフルフレックス・フルリモートで、会社が集まるきっかけだけ用意することです。それも強制ではなく任意で、誰でも参加できるようなコンテンツ。

リアルな接点が欲しくて「たまにはオフィス行こうかな」と思っても、誰もいなかったらさみしいじゃないですか。「今日はこのイベントがあるから出社しよう」という理由があれば、みんなそろってオフラインでコミュニケーションが取れる。そんな形が理想です。

そのイベントも、僕らがネタを考えるんじゃなくて、メンバーから提案が上がってきて、「いいじゃん、それやろうよ」となり、運営の手伝いだけバックオフィスが担当するような状況が理想ですね。

「あんたなんかいなくても回せまっせ」な未来

就任当時は「圧倒的リソース不足」が課題だったと振り返るNoahさん。計画はあっても実行する人手が足りず、スピード感を持って改善を進められないもどかしさがありました。

- ――さまざまな施策を導入する際に、一番苦労された点を教えてください。

Noahさん:施策をやること自体に苦労したわけじゃないんですが、純粋に手が足りなくてやりたいと思える打ち手のペースが上げられていなかったことですね。

管理本部長に就任してすぐにメンバー採用に振り切って、ようやくメンバーがそろった状態です。新しい戦力でオペレーションが回せるようになってきたので、今までピッチが上げられていなかったことも進めていけます。

今後は評価制度の改革なども予定しており、「透明性と納得度にはコミットして改革していきたい」と意気込みを見せています。

- ――今後LIGをどんな会社にしていきたいですか?

Noahさん:業績が伸び続けて、業界平均よりも生涯年収が高いような状況とか、他社にない福利厚生が充実していて、リファラルで採用が賄えてる状況とか、永年勤続賞与をもらう社員が増え続けてるとか……。いろいろな条件はあるんですけど、社員がモチベーション高く楽しそうに働いてる会社にしたいですね。

モチベーションが高い人はパフォーマンスが高いんですよ。モチベーションが低い人はスペックが高かったとしても、パフォーマンスが低くなりがちなんです。だからスペックの良し悪し問わず、いかにモチベーション高い状況を、組織としてキープしてあげるかっていうところに頭と時間を使いたいと思っています。

社員のモチベーションが高まり、パフォーマンスが上がり、顧客満足度が向上し、売上・利益が増加し、それを社員に還元していく……。そんな好循環が常に回り続ける会社を目指しています。

- ――Noahさんご自身はどんな会社で働きたいですか?

Noahさん:理想としては僕がいなくても回る会社がいいなって思います。僕に限らず、特定のメンバーに依存せずに、それぞれが信頼と尊敬で繋がった上で自立自走できている組織が理想です。

「あんたなんかいなくても十分回ってまっせ」って押しのけようとする人たちに囲まれる、そういう会社がいいですね。

Noahさんのそんな想いが、LIGを「長く働きたいと思える会社」へと変えつつあります。社員のモチベーションを高め、一人ひとりが自立し、互いを尊重し合える組織づくりへの挑戦は、まだ始まったばかりです。

LIGを一緒に創っていきませんか?

Noahさんも語るように、LIGは「長く働きたいと思える会社」を目指して日々変わり続けています。会社と一緒に成長していきたい方、LIGの新しい文化づくりに参加したい方を募集中です。気になる方はぜひ一度以下の採用情報をご覧ください!