こんにちは。LIGでUI/UXデザイナーをしている鎌です。

実はLIGでは、学生や自治体から講義や取材のご相談をいただくことが時々あり、これまでも中学生へのキャリア授業や、専門学校・大学での講義などを行ってきました。

先日も、明治大学マーケティング研究会のみなさんにお招きいただき、「マーケティング=体験設計」をテーマに講義をさせていただきました。

当日は、学生のみなさんが進めている「推し活応援アプリ」の企画をもとに、どうすればユーザーが“使いたくなる”体験をデザインできるかを一緒に考えました。

この記事では、講義の内容と、私自身が感じたことを少しご紹介します。

目次

背景:「マーケティングを学ぶ学生に、CX/UX/UIの視点を届けたい」

今回の講義は、明治大学マーケティング研究会からのご依頼がきっかけでした。

学生のみなさんがプロジェクトとして「推し活応援アプリ」を企画されており、アプリ開発のときに気を付けるべき点や考え方を講義してほしいというご相談をいただいたんです。

そこで、アプリの作り方そのものではなく、企画の立て方にフォーカスした講義をしましょう、ということになりました。

学生さんが学んでいるマーケティングとUXデザイン(ユーザー体験)は、ともに相乗効果のある活動です。どちらも「人の感情・行動を理解し、より良い体験を生むことで、サービスの価値を最大化すること」を目的としています。

だからこそ、今回はデザインを専攻していない学生のみなさんにも伝わるように、マーケティングと関連するUXの考え方を中心にお話ししました。

▲人事兼マーケターのまこりーぬさんとともに、大学を訪問させていただきました!

▲人事兼マーケターのまこりーぬさんとともに、大学を訪問させていただきました!

まず共有したこと:「デザイン=見た目」だけではなく「行動設計」

ここではデザインを「行動を設計すること」と定義しました。きれいなUIだけではユーザーは目的を達成できません。見た目にとらわれず、本当に必要な機能を提供することで満足度は上がります。

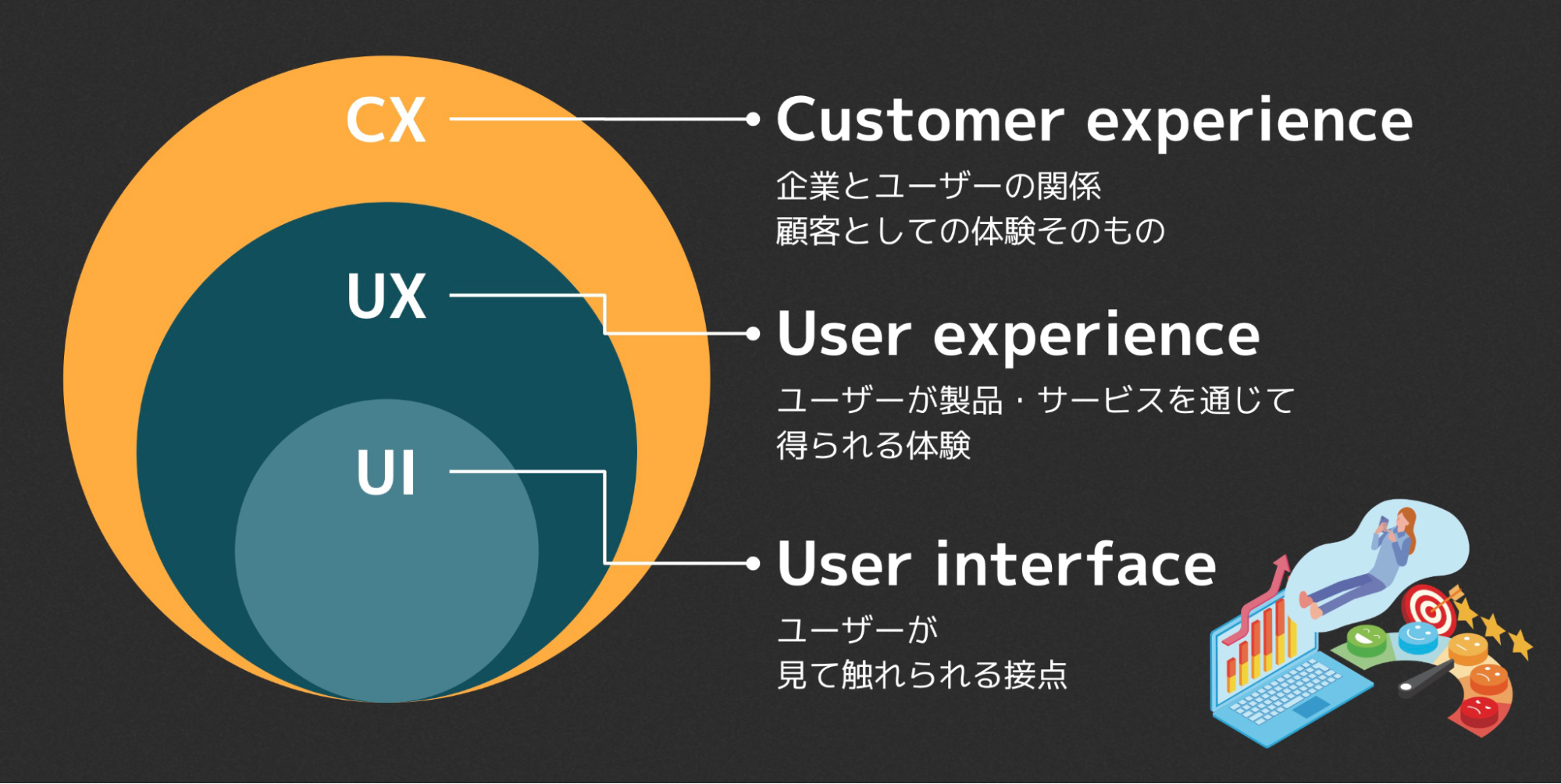

講義の冒頭でこう整理しました。

- CX:「関係性」を整える

- UX:「使い心地」を整える

- UI:「見た目」を整える

この3つをバラバラに最適化しないこと。CXは目的で、UXは目標で、UIは手段です。目的が明確でないまま、見た目のデザインをしても機能しません。

行ったり来たりしながら、何を価値として届けたいのかという芯がブレないようにすることが大事、というお話しをしました。

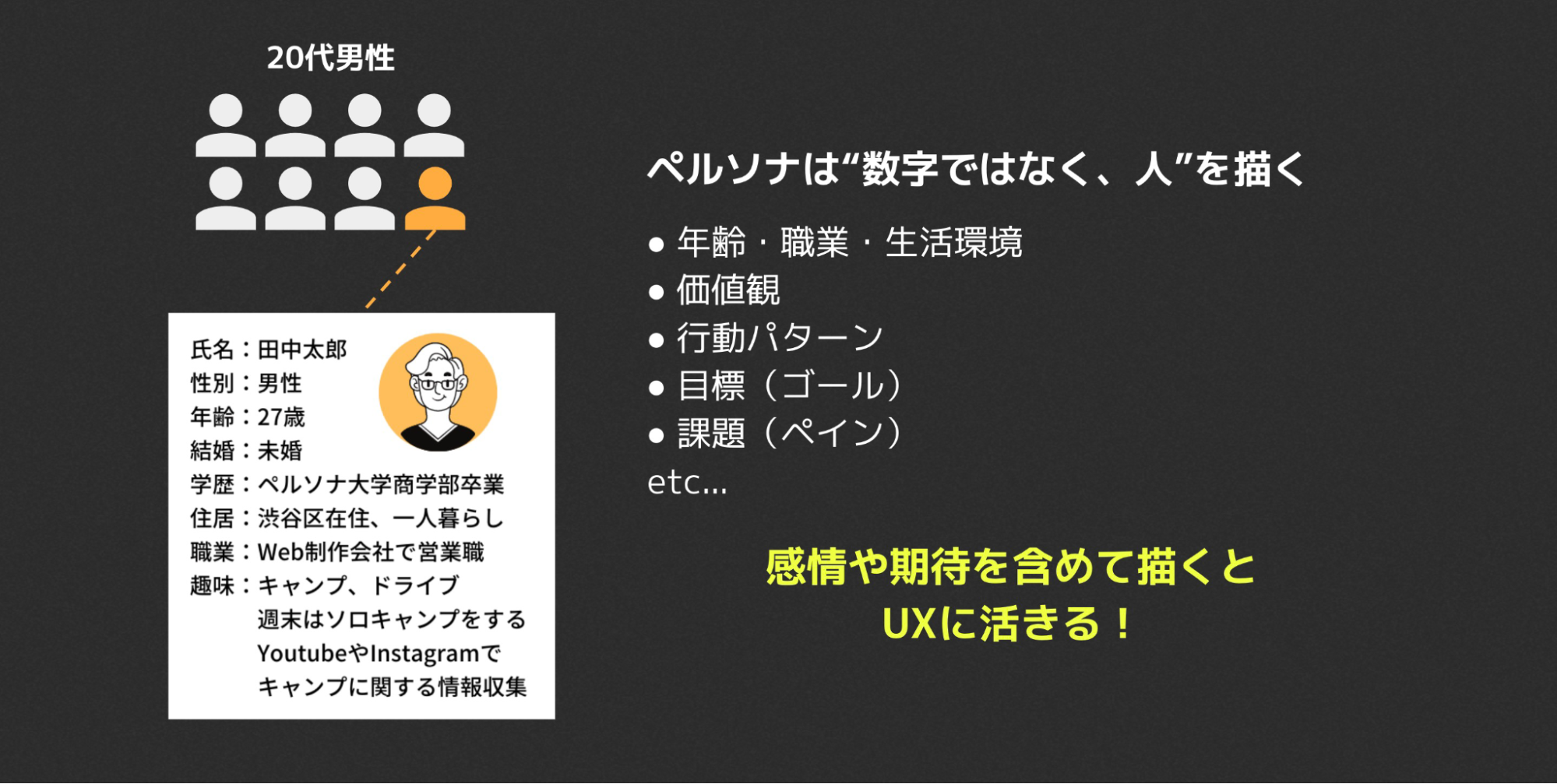

ペルソナの描き方:サービスの登場人物をリアルに描く

次に扱ったテーマはペルソナ設計です。ペルソナは属性の羅列で終わらせないのがポイントです。

単に「20代男性会社員・趣味は◯◯」といった属性だけでなく……

- どんなときに不便を感じる?

- どんな瞬間にうれしい?

- どこでつまずきそう?(老眼・色覚特性・ITリテラシーなども含めて)

- その人にとってのゴールは何?

といった感情や行動の背景まで掘り下げることで、より具体的な体験設計につながります。

たとえば同じ「推し活のマッチング」でも、「現場に行く友達が欲しい」と「オンラインで語れる仲間が欲しい」ではまったく設計が変わります。

「友達が欲しい」は目的としてはまだ粗くて、「いつ・どんな関係性の友達が欲しいのか」まで解像度を上げる。ここがアプリで提供すべき機能を考える上での大切な根拠になります。

体験を見える化するフレームワーク:「4つのマップ」

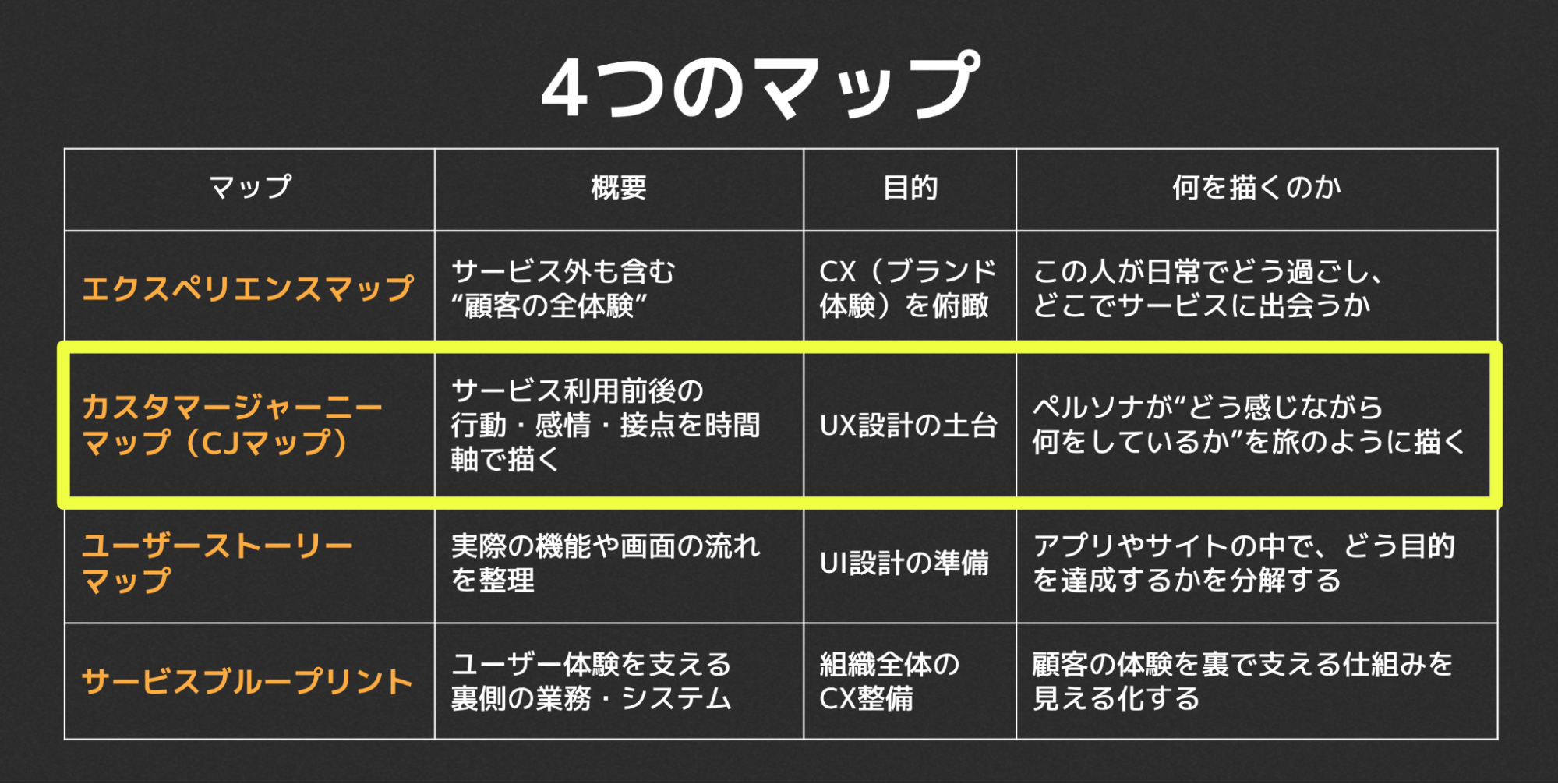

さらに、実際の現場でも使われる4つのマップも紹介しました。

- エクスペリエンスマップ:サービス外も含む”顧客の全体験”

- カスタマージャーニーマップ:サービス利用前後の行動・感情・接点を時間軸で描く

- ユーザーストーリーマップ:実際の機能や画面の流れを整理

- サービスブループリント:ユーザー体験を支える裏側の業務・システム

学生さんが次に取りかかろうとしていたカスタマージャーニーマップを重点的に解説しました。

マップ作成のコツは、感情の理由まで書き込むことです。単にプラス・マイナスの折れ線を描くのではなく、「なぜ上がる/下がるのか」「課金や継続利用のトリガーはどこか」を事実で埋める、というのが基本姿勢です。

実践ワーク:「推し活アプリ」のペルソナを一緒に深掘り!

講義の後半では、実際に学生のみなさんが考えた「推し活アプリ」のペルソナを題材にディスカッションを行いました。

ペルソナが学生さんたちの等身大を反映していたので、もっともっと解像度を上げてほしい、というフィードバックを重点的にさせていただきました。ペルソナの解像度を上げることが、次のカスタマージャーニーマップ作成や機能を考えるときの根拠になるからです。

フィードバックの一例

- 目的の粒度を上げる

「友達が欲しい」→ 「現場に一緒に行ける同年代の女性2〜3人」のように関係性・頻度・熱量まで具体化。 - マッチングの軸を増やす/選ぶ

推しの一致だけでなく、熱量・頻度・生活導線(バイト・通学域)などでの相性も検討。 - 情報量の最適化

スマホ前提なら「1画面で判断できる量」にこだわる。テキスト派/X派か、ビジュアル派/Instagram派かで見せ方の優先度が変わる。 - 重要な体験の山を設計

どこで気持ちが上がり、どこで落ちるのか。ギャップ(期待と行動結果)を見つけ、「山」を設計して作る。

合言葉は「想像で書かない」。事実(インタビュー/既存調査/自分たちの行動ログ)で埋めると、企画は一気に強くなります。

学生の声を紹介(アンケートより)

講義後のアンケートでは、UXやCXを初めて学ぶ学生からも感想をいただきました! その一部をご紹介します。

- ペルソナを作るときにかなり深掘りすることが大事だとわかりました。目的だけでなく、どんな時にどのタイミングでどれくらいの頻度で使うのかまで考えるのが大切だと思いました。(経営学部 1年)

- 私たちのペルソナを見てくださったときのアドバイスが的確でとても参考になりました。今後に生かしたいです。(政治経済学部 2年)

- ペルソナのペインポイントからデザインや施策を考える視点が興味深かったです。推しの友達にもタイプがあるという指摘が印象的でした。もっと深く考える余地があると感じました。(商学部 2年)

その他にも「CX・UX・UIの違いについての説明がわかりやすかった」「ペルソナ作成で参考にできそうなサービスなども教えていただき、ステップアップできた」など、学びや気づきを感じたという声を多くいただきました。

ほぼ全員の学生さんがアンケートに回答してくださり、講義への高い関心と前向きな熱量が伝わってきました!

まとめ:マーケティングとデザインは“同じ方向”を見ている

マーケターもデザイナーも、目的は同じ「ユーザーが価値を感じる体験をつくること」です。違うのは「どの接点を担当するか」ということだけ。

マーケティングを、「売ること」ではなく「顧客体験をデザインすること」として捉えて観察してみると、世の中のサービスがなぜそのような設計になっているのか、理解できるようになります。

今回、私にとっても学びが多い時間でした。

具体的なフィードバックをお伝えするうちに、アイデアがどんどん湧いて表情が明るくなっていくみなさんの様子を見ていると、幸せな気持ちになりました。

自分たちの企画を届けたい、幸せにしたい人は誰なのか、を突き詰めてアイデアを爆発させてください! 自分たちがわくわくする開発に、ぜひ没頭してほしいなと思います。

ありがとうございました!

LIGでは、企業のブランディングやUI/UXデザインだけでなく、次世代のクリエイター・マーケターを育む活動にも力を入れています。サービスデザイン、デザイン思考などのテーマでの登壇・講義のご相談があれば、ぜひお気軽にお声がけください!

「LIGの仕事や人に興味がある」と思ってくださった方は、ぜひ 採用ページ ものぞいてみてください。