こんにちは! セブ拠点でブリッジディレクターをしているなごみんです。

日本企業のプロジェクトに参画し、日々現地エンジニアと一緒に働いています。

オフショア開発を検討する企業の方にとって、「どんな人が開発を支えているのか」「現地チームの雰囲気はどうなのか」は気になるポイントではないでしょうか。

この連載では、LIGのセブ拠点「CODY」で活躍するエンジニアたちのキャリアや仕事への向き合い方を紹介し、”顔が見えるオフショア開発”をお届けします。

記念すべき第1回目は、バックエンドエンジニアのVera。

確かな実装力でプロジェクトを支える一方、チームメンバーとの協力を大切にする姿勢が印象的な、CODYのムードメーカー的存在です。キャリア1年でチームリーダーに抜擢されながらも、「もっと技術に集中したい」とCODYへ転職。技術への探究心と、チームで支え合う働き方を両立するVeraについて、ご紹介します。

| 名前 | Vera(べラ) |

|---|---|

| 職種 | バックエンドエンジニア |

| 所属 | CODY Inc. |

| 得意領域 | JavaScript, Node.js, AWS など |

| 出身 | フィリピン・セブ島 |

| 学歴 | The University of San Carlos Bachelor of Science in Information Technology(B.S. I.T.) サン・カルロス大学 情報技術学士号 |

| こんな人! | 常に学びを楽しむ探究心と抜群のチームワーク力を併せもつ、ムードメーカー的エンジニア |

エンジニアとしてのキャリアの原点とCODY入社までの道

――エンジニアを志すまでの経緯はどのようなものでしたか?

フィリピン・セブ島で生まれ育ち、高校のときに初めてプログラミングに触れました。

大学は、PCに触るのが好きだったことと、将来の仕事としての可能性も考えて、サン・カルロス大学(University of San Carlos)に入学し、インフォメーション・テクノロジーの学位(Bachelor of Science in Information Technology)を取得しました。

私の学んだ学科は、他の情報系学科よりも実践的にプログラミングを学べるのが魅力でした。入学当初は「ちょっとPC触れる延長かな」なんて思っていたのですが、授業が始まったときにびっくり。「がっつりプログラミングじゃん!」って(笑)。

――エンジニアへの道は、意外と意図せず始まったんですね!

そうですね(笑)。でも授業は新しい学びの連続で、大学での学びはとても充実した楽しいものでした。特に印象に残っているのは、大学と提携していたシンガポールの企業でのインターンです。大学で習った言語とは違う言語を覚える必要があって大変でしたが、チャレンジしながら学べる環境が自分に合っていると実感しました。この経験を通じて、「卒業後もエンジニアとしてスキルアップしながら働きたい!」と自信を持って決められたんです。

――卒業後のファーストキャリアは、どのような経験だったのでしょうか?

大学卒業後すぐに、セブ島の企業に就職しました。フルスタックエンジニアとして、フロントエンドもバックエンドも担当していました。実装スピードや成果を評価していただき、なんと入社1年でチームリーダーに抜擢されました。

――1年でリーダーに! その経験はいかがでしたか?

最初は本当に挑戦の連続でした。チームのマネジメントや顧客との会議など、新しいことばかりで充実していました。でも一方で、業務の約6割以上が管理業務になってしまい、大好きなプログラミングに触れる時間が減ってしまったんです。

エンジニアとしては、常に新しい技術を追い続けなくてはいけません。ところが、プログラミングから離れていると、自分が技術の進化スピードについていけなくなるのではという不安もあって……。そこで、「もっと技術に集中できる環境で働きたい」と強く感じるようになりました。

もっとプログラミングに時間を使いたいと思って転職を考えていたとき、転職サイト経由でCODYからスカウトをいただきました。選考は2〜3週間ほどでスムーズに進み、「環境を変えるなら今だ!」と思い切って決めました。

日本企業との開発で学んだ、丁寧なコミュニケーションの大切さ

――CODYに入社してからの経験はどのようなものでしたか?

CODYに入社してからは、プログラミングに集中できる案件に多く参画してきました。得意な言語はJavaScriptで、特にNode.jsを使ったバックエンド開発を多く担当しています。

少し前のプロジェクトになりますが、Puppeteerという、プログラムからChromeブラウザをAPI経由で操作できるNode.jsライブラリも使いました。当時は比較的新しいライブラリでしたが、こうしたモダンな技術に触れられる案件にも参加でき、技術を磨く良い機会になりました。

プログラミング以外にも、システム設計やデータベース管理を担当したり、クライアントやプロジェクトの要件に合わせて、解決策やより良いワークフローを提案したりと、幅広く経験を積んできました。

――CODYでは日本企業の案件も多く経験してきたと思います。これまで参画した日本企業の開発案件は、どのような体制でしたか?

多くはWebアプリの開発や運用案件で、日本側のPMとブリッジディレクターがいて、CODY側は私を含むバックエンド・フロントエンドのエンジニア数名とQA、それからCODYチームのプロジェクトマネージャーという体制でしたね。

――日本側メンバーとのコミュニケーションは普段どのように行なっていますか?

基本的にはSlackとGoogle Meetを使っていました。比較的うまく進んでいた開発案件では、とにかくこまめな連絡が取りやすい環境が整っていたと思います。日本側メンバーとは毎日朝会を開催していて、進捗の共有や不明点の確認ができました。また実装中に気になることができたり、仕様について確認したいときは、その都度短い打ち合わせを設けることもありました。

――品質・納期・レビュー・報告などは、何かセブと違うと感じることはありましたか?

プロジェクトによっては、進捗共有の頻度が高く、朝・昼・終業前の1日3回レポートを行うこともあります。人によっては報告タイミングの多さに息苦しさを感じるのかもしれませんが、私は改めて報告の必要がないくらいに日本メンバーと常に状況共有や質問のコミュニケーションを取っていましたし、スムーズなコミュニケーションが、日本チームと一体になって開発できている感覚があってとても安心感がありました。

また、私が一緒に働いた日本チームは、ドキュメント管理や実装ルールがすごく細かくて丁寧に行われている印象がありました。私はこの計画的で丁寧に進めるスタイルの重要性を感じました。

特に日本チームとの開発では言葉の壁もあるので、曖昧なまま進めてしまうのは怖いんです。わからないことがあったら積極的に質問して、曖昧なまま進めないことや、きちんとドキュメントに残すことはとても重要だと思うようになりました。

――日本チームとの開発から、たくさんの学びがあったんですね。他に印象に残ったエピソードはありますか?

日本のチームやクライアントと仕事をするなかで、日本の文化やワークエシックス(労働倫理)を深く理解できたことが印象的です。また、実装についてのアイデアを出し合ったり、ペアプログラミングを行ったりと、たくさんの情報交換を行なって、学びがありました。

業務とは違う話ですが、日本の「さん付け」文化について日本チームと話したことも印象に残っています。Veraって呼んでくれていいのに、日本メンバーからいつも「Veraさん」って呼ばれるんです。話を聞いてみると、日本の相手を尊重する文化が背景にあることがわかりました。セブでも目上の人に対しては「Sir」「Ms」のような敬称が一般的ですが、立場に関係なくさん付けする文化が面白くも感じましたね。

大規模プロジェクトでも、チームで前に進む力がある

――現在参画中のプロジェクトでは、何を意識していますか?

今は海外クライアントのプロジェクトに参加しています。CODYのなかでも1、2を争う大規模案件で、自分の担当範囲だけに視野を狭めていたら、なかなか前進していかないプロジェクトだと感じています。

何より大事にしているのは、チームメンバーとの関係作りです。誤解が生まれないように、PMやリーダー、QAなどともこまめにコミュニケーションを取るようにしています。あと、自分の担当じゃないところでも「ここ手伝えますよ!」って声をかけたり、アイデアをシェアしたり。

そうやって、開発だけじゃなくてマネジメントや仕様確定、テスト、クライアントとのやり取りなど、本当にいろいろ仕事の幅を広げています。以前から技術的に成長することへの意欲は変わらないですが、今はチームのなかで自分の役割を広げていけるのも楽しいですね。

――このプロジェクトでの困難をどう乗り越えましたか?

一番多い課題は、タスクの仕様や詳細が足りないケースですね。特に現在参画中の案件のような大きなプロジェクトだと、PMも全部の細かいところまで対応しきれないこともあって。

そういうときは、まず自分なりに理解した内容を図やフローにまとめるんです。それを開発前にPMと一緒に確認して、方向性が合っているか確かめる。自分の頭のなかを整理しながら進めることで、チーム全体もスムーズに動けるようになるんですよね。

――CODYチームならではの強みは何だと思いますか?

CODYの開発チームは、知識が豊富で信頼できて、しかもみんなとても協力的です。プロジェクト内に限らず、自分のプロジェクト外でも、相談があれば助け合える。メンバー同士の距離が近くて、フランクに関われるメンバーが多いからこそできることだと思います。プロジェクトを成功させるために、自分の担当範囲を超えてサポートし合える。そこが一番の強みだと思います。

――CODYのお気に入りポイントはありますか?

CODYは堅すぎず、ほどよく”Relaxed & Chill”な雰囲気です。社内のイベントも頻繁にあり、簡単に社内のつながりを広げていけます。

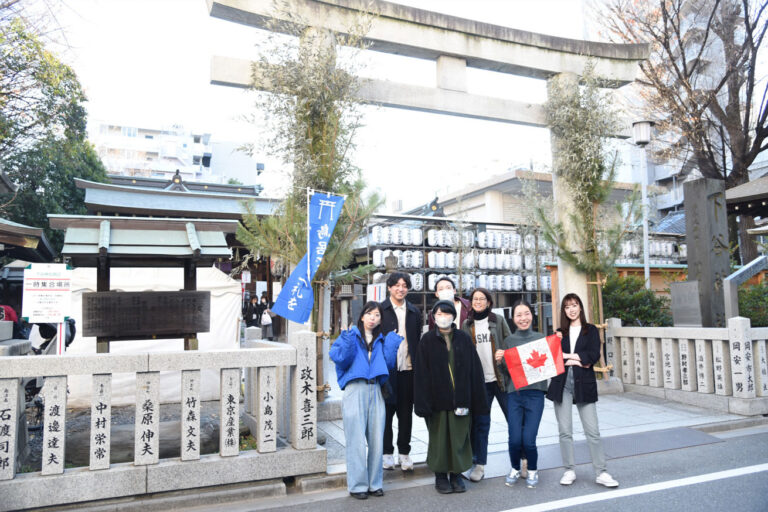

また、きちんとした事情があればリモートワークを柔軟に認めてくれるのもありがたいです。私は昨年、3ヶ月ほどカナダに滞在していたのですが、その期間もリモートでカナダから勤務をすることを許可してくれました。日頃の仕事ぶりを信用して、柔軟に対応してくれたことに心から感謝していますし、実際に問題なくリモート勤務ができました。

AIは脅威じゃない、チャンス。使いこなす側でいたい

――エンジニアとして成長のために挑戦していることはありますか?

開発者にとって、最新の技術やトレンドを追い続けることは常に課題です。特にAIは多くの業界に広がり、エンジニアの仕事も奪われるかとも言われますが、私はそれを脅威ではなくチャンスだと考えています。

どれだけAIが進化してコードを完璧に出してくるようになっても、それを実際のシステムに合わせて調整して組み込んで実際に動くものを作るのはやっぱりエンジニアだと思っています。AIをうまく使いこなせるエンジニアでいたいですね。

――これからどんなエンジニアを目指したいですか?

CODYでプログラマーとしてのスキルを磨きつつ、新しい経験も楽しみたいと思っています。チームでの連携なくしてプロジェクトは成り立たないので、AIを活用した技術面の成長だけでなく、チームのなかでの自分の役割を意識して、経験を広げていくことも大事にしたいです。

Veraのインタビューから、CODYには技術力だけでなく、チームで支え合い学び続ける文化があることが伝わったのではないでしょうか。Veraは、このようなCODYの文化を象徴するエンジニアの一人です。

丁寧なコミュニケーションと技術力で距離や言語を超え、日本企業と一体感を持って開発に取り組むエンジニアたち──それがCODYの強みです。これからもCODYは、「安心して任せられるオフショア開発パートナー」として、企業の挑戦を支えていきます。