「オウンドメディアを運用しているけどなかなか成果がでない」

「成果を出すための方法が知りたい」

とお考えの方へ。2007年の創業から15年以上オウンドメディアを運用し続け、さらにサイボウズ社、JR東日本企画社などを始めとする数々のオウンドメディアを制作・運用をおこなってきた当社LIGが、成果を出すためのオウンドメディアの運用方法を詳しく解説いたします。

また、コンテンツ制作や運用体制など、すぐに現場で活かせる内容もまとめました。この記事がオウンドメディアの運用でお困りの方の手助けになれば幸いです。

「オウンドメディアを運用しても成果がなかなかでない」「施策の立て方が難しい」などとお困りではありませんか?

大手からスタートアップまで、100社を超えるサポート実績があります

15年近くオウンドメディアの運営・サポートをおこない実績を出してきた弊社による、オウンドメディア専門のコンサルタントプランをご用意しました。

オウンドメディア運営における課題を明確にし、最短で成果を出すためのノウハウを提供します。ぜひ一度、資料をご覧ください。

目次

※2023年10月に、最新情報に校正・更新

運用を始める前に:まずはオウンドメディアの本質を知ろう

本質は経営課題の解決

長い時間や労力をかけたのに「何年かオウンドメディアをやっているけど、事業成長につながっていない(もしくはその判断がつかない)」となっている企業は本当に多くいらっしゃいます。

オウンドメディアは、ここ10年ほどでマーケティング施策の一つとして一般的になり、現在では多くの企業が取り組んでいます。そんな背景から、「すぐにオウンドメディアの運用を始めたい」という企業も増えている印象です。

たしかにオウンドメディアは、企業が自社の価値やメッセージを伝え、顧客との関係性を深めるために有効なツールといえます。

しかし、目的が曖昧なまま運用してしまうと意味をなさないものになってしまうことをまずご認識ください。

そもそもオウンドメディアを運用する目的は、経営課題を解決することです。

まずは自社の経営課題を明確にし、それに応じた運用方法を設計することが、オウンドメディア運用の基本の考え方になります。

オウンドメディアを運用するメリット

オウンドメディアの本質を理解し運用を行うことで、次のようなメリットが期待できます。

広告費用をかけずにリードを獲得できる

オウンドメディアは、企業自身が所有するメディアであり、ユーザーに対して直接情報を発信することができます。

コンテンツ制作を外注する場合は外注費用がかかりますが、主なコストは人件費のみ*で、うまく軌道に乗せられれば広告費をかけずにリード獲得が可能です。

(*サーバー代やドメイン費用など細かな費用はかかります)

ブランディングができる

企業理念やビジョンを反映したコンテンツを発信する場としてオウンドメディアを活用すれば、企業ブランディングにも役立ちます。オウンドメディアは、広告と違い期間に限りなく・自由度高くコンテンツを発信することが可能です。

企業ブランドを浸透させるにも長期的な施策が必要であり、オウンドメディアとの相性がよいといえます。

社員のエンゲージメントを高めることができる

オウンドメディアを運用していく中で、社員自身が情報を発信したり、またインタビューなどで出演をすることもあるでしょう。

そのような経験をすることで、会社としての顔である自覚を持ったり、事業理解の促進、社員同士のコミュニケーションが活性化などの効果が期待できます。

また、「社会貢献性の高いオウンドメディアに携われる」「知名度の高いオウンドメディアに携われる」「自分が携わったコンテンツから問い合わせが来た」など、オウンドメディア運用では、さまざまなモチベーションアップのきっかけがあります。

オウンドメディアを運用するデメリット

いいことだけではなく、デメリットも存在します

結果が出るまでに時間とお金がかかる

適切に運用したとしても、作ってしばらくは費用対効果が合うことはほとんどありません。

継続的に良質なコンテンツを投下することが王道の成功パターンですが、そのためにはお金や時間コストが多くかかります。

専門知識が必要

執筆やSEOはもちろんのこと、SNSなども含めたコンテンツマーケティングの知見が必要になります。

社内にあれば理想的ですが、そうでなければ外部への依頼も必要になり、それにもコストがかかります。

オウンドメディア運用の5つのポイント

オウンドメディアの役割を明確にする

まずは、オウンドメディアにどのような役割を持たせるのかを明確にします。この役割は、経営課題に紐づいている必要があります。

例えば経営課題が「収益性の向上」なら、オウンドメディアに持たせる役割としては「リードの獲得」などが適切です。

なお、先ほどもお伝えしたようにオウンドメディアは企業が自社の価値やメッセージを伝え、顧客との関係性を深めるために有効なツールです。これを踏まえて、課題解決のためにどのような役割を持たせるべきかを明確にしましょう。

定量的な指標を設定する

オウンドメディアを運用していく上では、定量的な指標を設定します。具体的に設定するものとしては、KGI(Key Goal Indicater)とKPI(Key Performance Indicato)の2つです。

KGIとは、日本語では重要目標達成指標と言い、最終的な目標を定量的に示したものです。例えばオウンドメディア運用の目的がリード獲得であれば、「下半期中に月10件の問い合わせを獲得」などがKGIとなります。

このKGIは、運用目的によって変わってきます。例えばリード獲得が目的の場合は、問い合わせ数以外にも、資料請求数や相談数などが該当するでしょう。ブランディングが目的なら、顧客獲得単価や顧客満足度アンケートなどの数値が適切です。

- 成果指標の例

-

- 問い合わせ数

- 資料請求数

- 商品購入数

- 採用応募者数

- 顧客獲得単価

- 顧客満足度アンケートの数値

- リピート率

KGIが決まったら、それに紐づくKPIを設定します。KPIとは、日本語で「重要業績評価指標」という意味で、KGIを達成するための定量的な行動指標のことです。例えばKGIが問い合わせ数なら、KPIはサービス紹介ページのトラフィック数や、SEO記事の検索順位などになります。

設定した指標は経営課題の解決につながっているのか定期的に見直し、必要に応じて見直しを行いましょう。

▼オウンドメディアのKPI設定方法についてはこちらで詳しく解説しています。 オウンドメディアの適切なKPIの設定方法は?具体例とともに紹介

コンテンツの質が何よりも大切

オウンドメディアで成果を出すためには、読者にとって役に立つ・ためになるコンテンツを発信していくことが重要になります。読者にとって有益なコンテンツとは、ふだんの生活では知ることができない一次情報や、新たな気づきがある情報、自分もすぐに実践できそうなナレッジなどです。

逆に避けるべきコンテンツは、インターネット上にある情報をまとめたオリジナリティがないコンテンツや、情報の信憑性が低いコンテンツがあります。SEOで上位表示を狙う場合も、このようなコンテンツはまず上位表示されません。

コンテンツ制作の考え方については、このあと詳しく解説しているので、あわせてチェックしてみてください。

成果が出やすいサイト構造にする

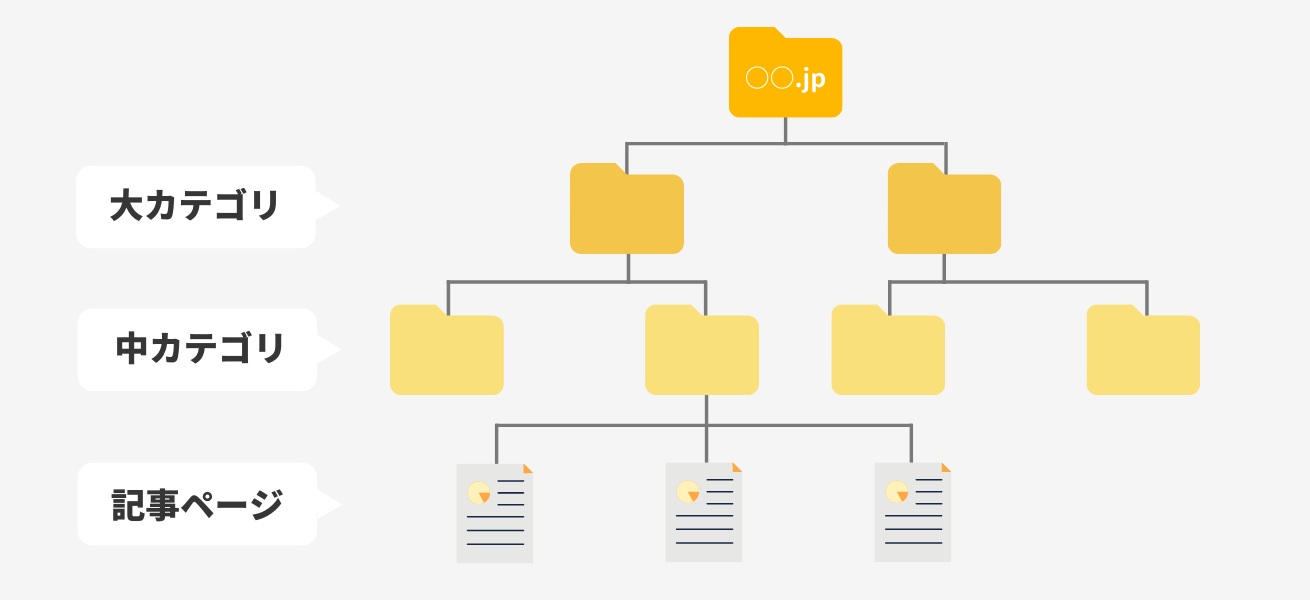

オウンドメディアで成果を出すにはコンテンツの質が大切とお伝えしましたが、いくらいいコンテンツを発信していても、サイト構造が悪ければユーザーがほしい情報に辿り着けません。ユーザーにとって使いやすいサイト構造にすることで、ほしい情報にアクセスしやすいオウンドメディアを目指しましょう。

具体的には、オウンドメディア内の階層構造の設計、同一トピックのコンテンツでカテゴリ分け、内部リンクを貼ることで、Webサイトの中身をわかりやすく整理します。

階層構造とは、大カテゴリーから中カテゴリー・小カテゴリーといったように、大きいものから小さいものへ階層を作っていくことです。カテゴリーを設計をするときは、論理的に設計することで、ユーザーが欲しい情報に辿り着きやすくなります。ダブりや漏れがないカテゴリー分けを意識しましょう。

出典:SEO対策に効果的なカテゴリー分けとは?具体例とあわせて解説

出典:SEO対策に効果的なカテゴリー分けとは?具体例とあわせて解説

ユーザーが使いやすいサイト構造にできればサイト内の回遊率もあがり、SEO対策においても効果が期待できます。

運用体制を整える

最後にお伝えするポイントは、運用体制を整えることです。オウンドメディアの運用には工数がかかり、中途半端なリソースで成果を出すのはまず難しいでしょう。(「成果がでない」と悩まれている企業さまの話を聞くと、他業務と兼任しているなどの理由でオウンドメディア運用にコミットできる社員がいないことが原因であることがとても多いです)

オウンドメディアの運用には記事制作担当やマーケティング担当、デザイナーなどが必要ですが、最初から理想的な体制を築くのは難しいことあると思います。まずは、最低でも1名コミットできる社員を用意してみてください。

その人物を中心に、社内のメンバーを巻き込み徐々にリソースを拡大していく、または外部リソースに頼ることを検討してみてください。

▼オウンドメディアの理想的な運用体制は以下で詳しく解説しています。 オウンドメディアの運用に必要な編集体制とは?長く続けるコツも解説

コンテンツ制作の考え方・作成方法

実際にオウンドメディアを運用していく際は、コンテンツ制作が中心になることが多いです。そのため、コンテンツマーケティングの知識についても理解を深めていく必要があります。

コンテンツマーケティングの基本の考え方は、ユーザーにとって必要な情報を発信していくということです。ただし、流入チャネルによって考え方に若干の違いがでます。

コンテンツ制作における流入チャネルを理解しよう

コンテンツマーケティングを行うには、そのコンテンツの流入チャネル(ユーザーがどこでそのコンテンツを見つけるか)を想定して制作をしていくのが一般的です。コンテンツ制作で意識すべき流入チャネルには、以下があります。

- 検索エンジン

- ソーシャルメディア(SNS)

検索エンジンからの流入を想定した手法はコンテンツSEOとも呼ばれ、オウンドメディアを成長させるためには特に欠かせないものです。続いてそれぞれのコンテンツ制作方法について解説していきます。

なお、詳しく解説すると長くなってしまうため、ここでは簡単にまとめています。オウンドメディアのコンテンツ制作方法について詳しくお知りになりたい方はこちらの記事を併せてご覧ください。

検索エンジンからの流入を想定したコンテンツ制作方法(コンテンツSEO)

1.キーワード設計

検索エンジンからの流入を想定したコンテンツ制作では、まずキーワード設計をおこうことが重要です。キーワード設計とは、設定した指標(KGI、KPI)を達成するために、どのキーワードをどんな優先順位で作成していくかの戦略を立てることをいいます。

以下のようなツールを活用し、どのようなキーワードが必要なのか洗い出していきましょう。

- キーワード設計時に役立つツール

-

- カスタマージャーニーマップ:ユーザーがコンバージョンに至るまでの体験や思考・行動の変化を可視化できるので、どのようなキーワードが必要なのか導きやすくなります。

- 競合他社の検索流入キーワード調査:競合他社がどのようなキーワードでSEO対策をおこなっているのかも、参考にしてみましょう。競合他社の検索流入キーワードは、「ahrefs」などの有料ツールで確認できます。

優先順位はサイト状況にもよって変わるため一概にはいえませんが、問い合わせ数を指標においているならば比較検討段階のようなコンバージョンに近いキーワードを、トラフィック数を指標においているなら検索ボリューム数の多いキーワードを、といった具合に決めていきます。

2.コンテンツを制作する

キーワード設計ができたら、コンテンツを制作していきましょう。コンテンツ制作では、ユーザーにとって有益な情報であることが何よりも重要です。「そのキーワードで検索するユーザーはどのような情報を求めているのか」を徹底的に考え、それをコンテンツに落とし込んでいきます。

なお、近年の検索エンジンのアルゴリズムは、情報の信頼性やオリジナリティを重視する傾向があります。ゆえに、インターネット上にある情報をまとめただけのオリジナリティがないコンテンツや、誰が書いたのかわからないようなコンテンツ、また情報の信憑性が低いコンテンツなどは、まず上位表示されません。

自分たちだからこそできるコンテンツを発信してオウンドメディアを運用していきましょう。

>>オウンドメディアの記事制作方法はこちらで詳しく解説しています。

ソーシャルメディアからの流入を想定したコンテンツ制作方法

ソーシャルメディアからの流入を想定したコンテンツを制作する場合は、主に影響力のある方に出演・執筆してもらうか、企画性で勝負するかの2パターンがあります。

前者は予算があれば実行可能で、出演者のフォロワーに応じてある程度拡散されます。

ただ、バズはあくまで自然現象なので、後者は実行しても拡散される保証がありません。とはいえ、純粋に読み物としての充実度を上げるために企画性の高い記事をつくる企業も多くいます。

企業名やブランド名、サービス名がある程度知られている場合は、SNS向けの記事や企画系の記事だけを配信してもメディアのPVが伸びていくかもしれません。そうでない場合は、SEO対策記事も合わせて制作・配信していくのが王道です。

必要な記事本数と更新頻度について

必要な記事本数や更新頻度は、メディアの目的や内容によっても異なりますが、メディアを立ち上げたばかりで、SEO対策を強化したい場合は、毎日更新したほうが良いでしょう。

集客目的なら、必要なCV数からPV数を割り出し、PV数から本数を割り出します。また、記事数と流入数には相関性があるので、月間の記事本数が少なければ、そのぶんメディアの成長速度も遅くなります。逆に、SEOを意識した記事を増やせば流入数は上がっていきます。

だからといって、本数を確保するために低品質の記事を大量に公開していると、むしろメディアのマイナス評価につながるので、フェーズによって質と量のバランスを考えることが重要です。

コンテンツの文字数について

ふだんお客様からよくいただく質問に、「コンテンツの文字数はどれくらいにすればいいの?」というものがあります。SEOコンテンツであれば、上位記事を参考に同じぐらいの文字数になるようにしましょう。上位コンテンツの文字数については、ラッコキーワードという無料ツールを使って調べることができます。

ソーシャルメディアからの流入を想定したコンテンツは特に決まりはありませんが、少なくて1,000字、多くて10,000字程度を目安にしましょう。500字を切ってしまうと、記事とは言いにくいかもしれません。LIGで1,000字程度の記事を出すときも、動画や画像がメインであることが多いです。企画内容によって適した文字数は変わってくるので、必要な情報量を考えて文字数を決めるのが一番です。

オウンドメディア運用の成功事例

ここからはオウンドメディアの実際の事例を紹介します。

BtoB向けのリード獲得:knowledge / baigie

https://baigie.me/officialblog/

BtoB企業のWebサイト制作に特化した制作会社・株式会社ベイジのオウンドメディアです。社内のマーケターやデザイナー、エンジニアが、マーケティング、デザイン、テクノロジー、組織作り、キャリアに関する情報発信をすることで、Webサイト制作の問い合わせを獲得しています。

コンテンツの内容は、サイト改修のナレッジ、導入事例、社内の動向、所属しているデザイナー、Webディレクター、ライターのキャリアや仕事のナレッジなどが中心です。

記事の文字数は10000字前後と、毎回超大作ですが、長くても有益な情報が詰まっているので気づくと最後まで読んでいます。「有益なコンテンツであれば長くても読まれる」ということを体現していますね。

現場社員にしか書けない一次情報を発信することで、読者から信頼され、問い合わせにつながっています。

BtoC向けの認知拡大:THE BAKE MAGAZINE

スイーツを手掛ける株式会社BAKEのオウンドメディアです。自社の商品の紹介だけでなく、スイーツにまつわる情報を発信することで、集客やブランディングに成功しています。

コンテンツの内容は自社製品に限らない新商品の紹介や、スマホでスイーツをおいしそうに撮るコツというナレッジ、スイーツ作りに関わっている人へのインタビューなどです。

記事の文字数は3000〜4000字が多いですが、画像が多いためサクッと読み終わってしまいます。移動中や時間があるときに読むようなライトなテーマは、3000字程度で画像もたくさん入れると読者は読みやすいです。

採用課題の解決:OnLINE

株式会社LINEが運営するオウンドメディアです。LINEでの働き方や取り組みについて、インタビュー形式で社員の生の声を発信することで、LINEの魅力を採用候補者に伝えています。

具体的なコンテンツの内容は、たとえば育休所得など働き方に変化があった人へのインタビュー、インターンシップのレポート、社員紹介などです。どの記事にも社員の方やオフィスの写真が載っていて、LINEにどんな人がいるのか、社員の人はどんな場所で働いているかなどイメージがつきやすい記事です。

文字数は3000〜7000字程度で、5000字程度のものが多いです。求職者がターゲットなのである程度情報量がありつつ、長すぎない文字数になっています。

▼オウンドメディアの成功事例をもっと見たい方はこちら オウンドメディアの成功事例13選!BtoB、BtoCなど目的別に紹介

事例から学ぶオウンドメディアの成功ポイント

現場社員のナレッジを発信する

knowledge / baigieの例からわかるように、現場社員に記事を執筆してもらったり、現場社員から聞いた事柄を記事に落とし込むことで、普段は得ることができない一次情報が詰まったコンテンツが出来上がります。

自社でしか発信できない有益なコンテンツは、集客につながります。

▼LIGが制作した一次情報が詰まったコンテンツ例 同業クリエイターが推薦!Webデザインに強い制作会社12選 流行が終わった後のエンジニアはつらい!だから知っておくべき業界トレンド|エンジニア座談会

自社サービスの宣伝だけでなく、幅広いコンテンツを発信する

オウンドメディアに集客するためには、自社サービスの宣伝だけでなくユーザーニーズを踏まえたコンテンツを発信することが大切です。

THE BAKE MAGAZINEのメディアを見ると、商品の記事だけでなく、「スマホでスイーツをおいしそうに撮るコツ」やお菓子メーカーへのインタビューなど、お菓子好きの人にとって役立つ、また気になるコンテンツが発信されています。

自社商品やサービスの訴求と、そうでないものでバランスをとりましょう。

採用を目的とする場合は社員の生の声を発信する

他社の媒体に掲載すると発信内容に制限がある一方、発信する内容を自社でコントロールできるのはオウンドメディアのメリットです。ブランディングや採用に繋げたいのであれば、社員の生の声を発信するようにしましょう。

▼社員へのインタビュー作ったコンテンツ例 すべての仕事が「課題解決」に繋がる。本質に迫るデザインをしよう 得意分野で戦って、苦手な部分は助け合う。「かっこいいものを作る人」が集まる組織を作りたい

さいごに

今回ご紹介したオウンドメディアを運用するうえで大切なポイントは下記の5つです。

- オウンドメディアの役割を明確にする

- 定量的な指標を設定する

- コンテンツの質が何よりも大切

- 成果が出やすいサイト構造にする

- 運用体制を整える

また、有益なコンテンツという文脈で、現場社員のナレッジを発信したり、自社サービスの宣伝だけでなくユーザーニーズを捉えたコンテンツを発信することも大切です。

LIGは自社メディア「LIGブログ」で培ってきた経験をもとに、オウンドメディア立ち上げ初期の企業様のお手伝いをすることができます。「自社に運用ノウハウがない」「社内体制を整えることが難しい」「成果が出ずに困っている」…こんな悩みをお持ちでしたら、ぜひ一度ご相談してみませんか?

LIGのオウンドメディアコンサルティングサービスの強みは以下でご覧いただけます。 戦略設計・メディアグロース・運用代行まで。LIGのメディアコンサルティングの強み

よくある質問

オウンドメディアの運用にかかる費用相場はどれくらいですか?

オウンドメディアの立ち上げ後にかかる運用費用には、次のようなものがあります。

- 人件費

- サーバーやドメイン代

- 記事制作の外注費

- 分析ツールなどの費用

オウンドメディア運用の肝となる記事制作ですが、よいコンテンツを作るには多くの手間を要するため、ライティングを記事制作代行会社に外注する企業も多くいます。外注する場合、費用は文字単価で決定することが多く、単価相場は2~3円/1文字程度です。医療分野や法律系など専門性が高い場合は、5円〜/1文字など高くなる傾向があります。また、オウンドメディアの運用には、記事制作や効果測定のための分析ツールが必要です。Google Analyticsや Search Consoleといった無料で使えるツール以外にも、順取得ツールや競合分析ツールなどを用意しておきましょう。オウンドメディアの運用費用について詳しくはこちら

どのような運用体制が理想ですか?

オウンドメディアの理想的な運用体制は次のとおりです。

- 記事制作担当(編集長、エディター、ライター、カメラマン、デザイナー)

- マーケ担当(マーケター、データアナリスト)

- コンサルティング担当(必要に応じて)

まずは記事の制作を担当するメンバーが必要です。ライティングは外部に依頼するとしても、専任の担当者(編集者)が社内に一人はいたほうがいいでしょう。記事のアイキャッチ画像(サムネイル画像、トップ画像)を作成するデザイナー、写真を撮るカメラマンも必要です。

オウンドメディアのKPIを設計し、目標に対しての進捗がどうなのかを見るマーケターも必要です。また、メディアの大幅な改善をおこなう場合など、外部のコンサルティング担当者を設けたほうがいい場合もあります。

詳しくはこちらの記事もご覧ください。 オウンドメディアの運用に必要な編集体制とは?長く続けるコツも解説