こんにちは。LIGでメディアコンサルタントを担当している太田ジョーです。

ソーシャルメディアや口コミサイト、ECサイトなどのオンラインでの購買活動が拡大し、顧客の購買行動が複雑になっている現在、マーケティングを行う上では今まで以上に顧客理解の難易度が高くなっています。

カスタマージャーニーは、そんな複雑化したユーザーの購買活動を行動・思考・感情の観点から可視化できるマーケティング手法として、かかせないマーケティング手法です。特にオウンドメディア運用に関わる身としては、顧客視点を忘れないためにも定期的に取り組んでいます。

今回は、カスタマージャーニーの概念や目的・期待できる効果、カスタマージャーニーマップの作り方までを詳しく解説します。

目次

※編集部注:この記事は、2021年に公開されたものを再構成・編集しました。

カスタマージャーニーとは

マーケティングにおけるカスタマージャーニー(英語:Customer journey)とは、ペルソナが商品やサービスを購入するまでの道のりのことをいいます。日本語でいうと、カスタマーは「顧客」、ジャーニーは「旅」という意味です。

ここで私にひとつの疑問が生まれました。旅を英語で言うと、tripやtravelも当てはまりそうですよね。なぜjourneyなのでしょうか?気になって調べたところjourneyには「長い旅」という意味が込められていました。ちなみに、短い旅がtrip、一般的な旅の総称がtravelらしいです。

要するにカスタマージャーニーとは「顧客の長い旅」を表します。そう考えてみると、複雑化してきた顧客動線が長い旅のようになっている、ということで頷けます。

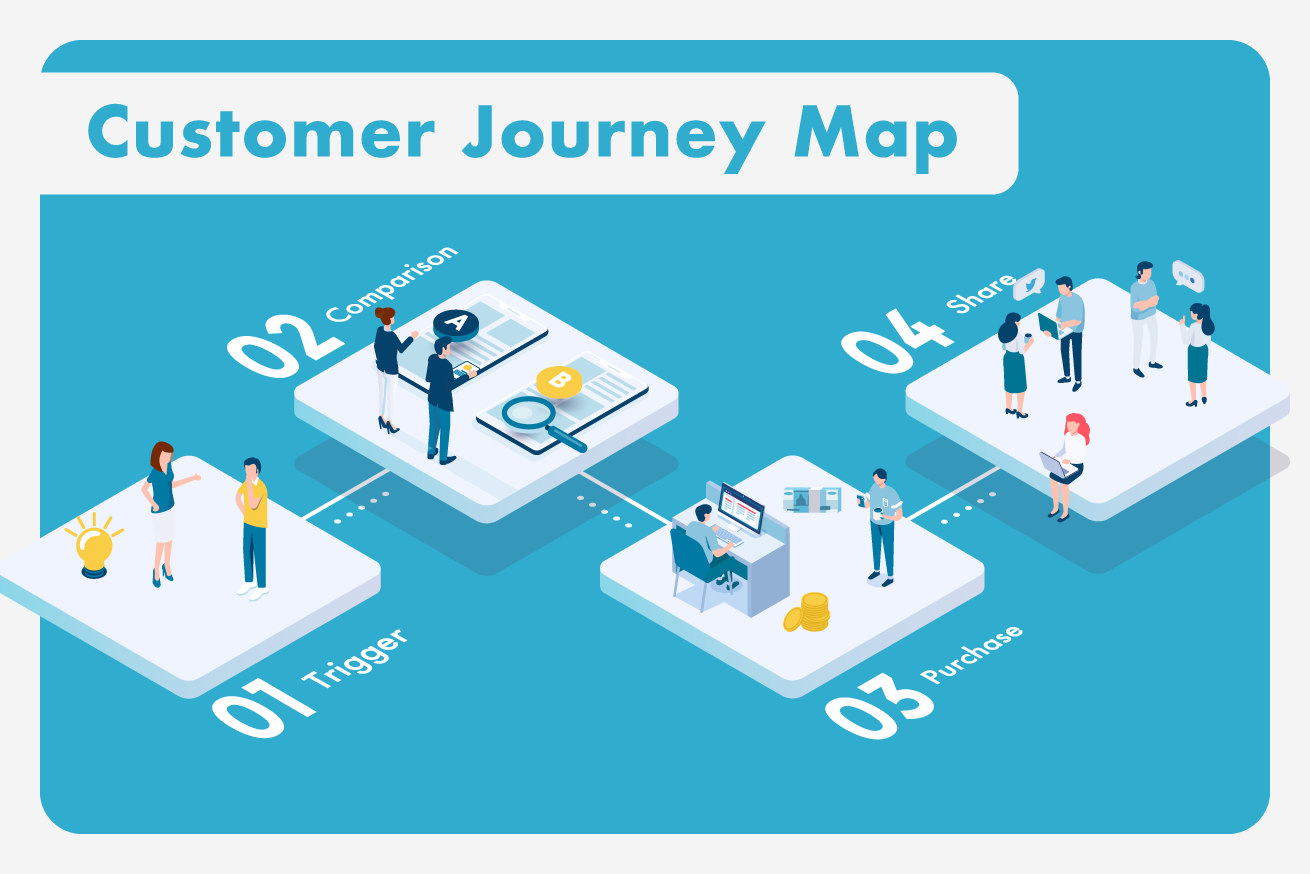

例えば、ユーザーはいきなり商品を購入するわけではなく、買いたいと思い始めるきっかけがあり、検討・比較段階を経て、やっと購入に至りますよね。

また、購入に至るまでには「これが自分にあってそう!」というポジティブな感情や、「やっぱり他の商品の方がかわいいかも」というネガティブな感情を行ったり来たりすることもあります。

このようなユーザーの一連の思考・感情・行動の変化を「カスタマージャーニー」といい、これらを図や文字でマッピングしたものを「カスタマージャーニーマップ」と呼びます。

- ペルソナとは?

- 「商品やサービスを実際に利用する」典型的なユーザー像のことです。カスタマージャーニーを作成する前には、まずはペルソナを作る必要があります。ペルソナをまだ作っていない・作り方がわからない人は、この先を読み進める前に、まずはこちらの記事をご覧ください。

>>マーケティングにおけるペルソナとは?目的や意味・作り方まで解説

マーケティングにおいてカスタマージャーニーが重要視される理由

顧客の購買行動が複雑化している

冒頭でもお伝えしたように、オンラインでの購買活動が拡大している中、ユーザーが購買に至るまでの行動・思考・感情の変化が複雑になっています。

現在は、これまでのようなテレビや雑誌・新聞といったマスメディアを通じたマーケティングとは異なり、ユーザー同士で口コミや評判が拡散され、これに購買活動が大きく影響される時代です。企業側に見えていたユーザーの意識変容・行動変容が一気に見えづらくなったことで、より一層顧客を理解することの重要度が増しています。

多くの企業で、顧客視点は実践できていない

顧客視点が重要であるとお伝えしましたが、実践するのは非常に難しいのが現状。例えば「自社の強み」に焦点を向けてしまい、「顧客にとっての価値」に焦点が当たっていないことは多くの企業がやりがちなパターンです。

- 例えば

-

- 商品、サービスの開発にかけた想いを訴求する

- 他社製品には負けないポイントを訴求する

このような企業側に向いた訴求の場合、ユーザーに魅力を伝えきれていない可能性があります。例えば、もしあなたが何か商品を検討している立場であれば、「どんな体験が得られるのか?」「どんな悩みを解決してくれるのか?」を知りたいはずです。

カスタマージャーニーは、ペルソナの視点で、思考・感情・行動のプロセスを可視化していくため、顧客視点を養うフレームワークとして大いに活用できます。

カスタマージャーニーを作成する目的・メリット

ここまでカスタマージャーニーが重要視される理由について紹介しましたが、作成することで次のようなメリットもあります。

分析ツールではわからないペルソナの思考が見える

マーケティングにおいて顧客を分析できるツールといえば、Google AnalyticsやMAツールなど、様々なものがあります。しかしこれらの分析ツールで得られるのは、あくまでタッチポイント(顧客との接点)の情報です。

例えば、ボタンを押した数や、ページを見た人数などはわかりますが、そのユーザーがどんな経緯や感情でその行動を起こしたのかまでは分析することができません。

カスタマージャーニーマップを使えば、分析ツールだけでは見えてこないペルソナの各タッチポイントまでの思考・感情・行動を時系列で見える化できます。

効果がでるコンテンツ作成に役立つ

このようにカスタマージャーニーマップを作成することでペルソナの感情や行動を可視化できるので、どんなコンテンツが不足しているのか?も考えやすくなります。また、コンテンツ作成時も、よりユーザーの感情に響くコンテンツが作りやすくなります。

プロジェクトメンバー内で認識を揃えることができる

マーケティングを進めていく上では、マーケティング担当以外にも、営業・開発、場合によっては社外の人とチームを組むこともありますよね。プロジェクトメンバー間でカスタマージャーニーマップを作成することで、ペルソナの体験・行動についてメンバー内で共通認識を持つことができます。

この効果はとても大きく、例えば、課題の抽出・解決策の考案などの精度がより高くなり、意思決定もスムーズにできるようになります。

カスタマージャーニーマップの作り方

ここからは、効果的なカスタマージャーニーマップの作成方法をお伝えします。

ここで重要なことは、カスタマージャーニーマップは作ることがゴールではないということです。作ることに時間がかかりやすいことから、できたときの達成感が大きくついつい忘れがちなことですが、カスタマージャーニーマップの完成は、現状の施策の可視化にすぎません。その後のコンテンツやマーケティング施策に活かすことを意識しましょう。

ここでは、最終的なアウトプットを意識したLIG流のカスタマージャーニーマップの作成方法をご紹介させていただきます。

- カスタマージャーニーマップ作成のステップ

-

- ステップ0:ペルソナを設定する

- ステップ1:カスタマージャーニーマップのゴールを設定する

- ステップ2:フレームを作成する・テンプレートを用意する

- ステップ3:顧客の行動・感情・知りたいことを書き出す

- ステップ4:顧客とのタッチポイントを書き出す

- ステップ5:課題を整理し、課題解決の手法を考える

ステップ0:ペルソナを設定する

カスタマージャーニーを設定するには、まずはペルソナの設定が必要です。ペルソナとは、典型的な顧客を仮の人物像として設定したものです。既に顧客がいる場合は、そのうちの一人をペルソナとして設定するとよいでしょう。

まだペルソナとなる顧客がいない場合は、一からペルソナを作成する必要があります。ペルソナの作成方法については以下の記事で詳しく解説しているので、合わせてご覧ください。

ステップ1:カスタマージャーニーマップのゴールを設定する

ペルソナを設定できたら、続いてカスタマージャーニーマップのゴールを設定します。例えば「資料請求の問い合わせ」「サービスの契約」なのか、ゴールを一つに絞ることで、意見が散らばることなく、スムーズにカスタマージャーニーマップを作ることができます。

- ※作り込みのレベルを決めるのも大切!

- 大企業への提案など大人数が関わる場合はフォーマルな作り方がよいですし、仲間内で作る場合はカジュアルな作り方でよいでしょう。どの程度の作り込みが必要かは、最終的に利用する人の期待値と人数に合わせましょう。

ステップ2:フレームを作成する・テンプレートを用意する

続いて、カスタマージャーニーマップのフレームを作成します。今はネットで調べればたくさんテンプレートがあるので、それを活用してもOKです。

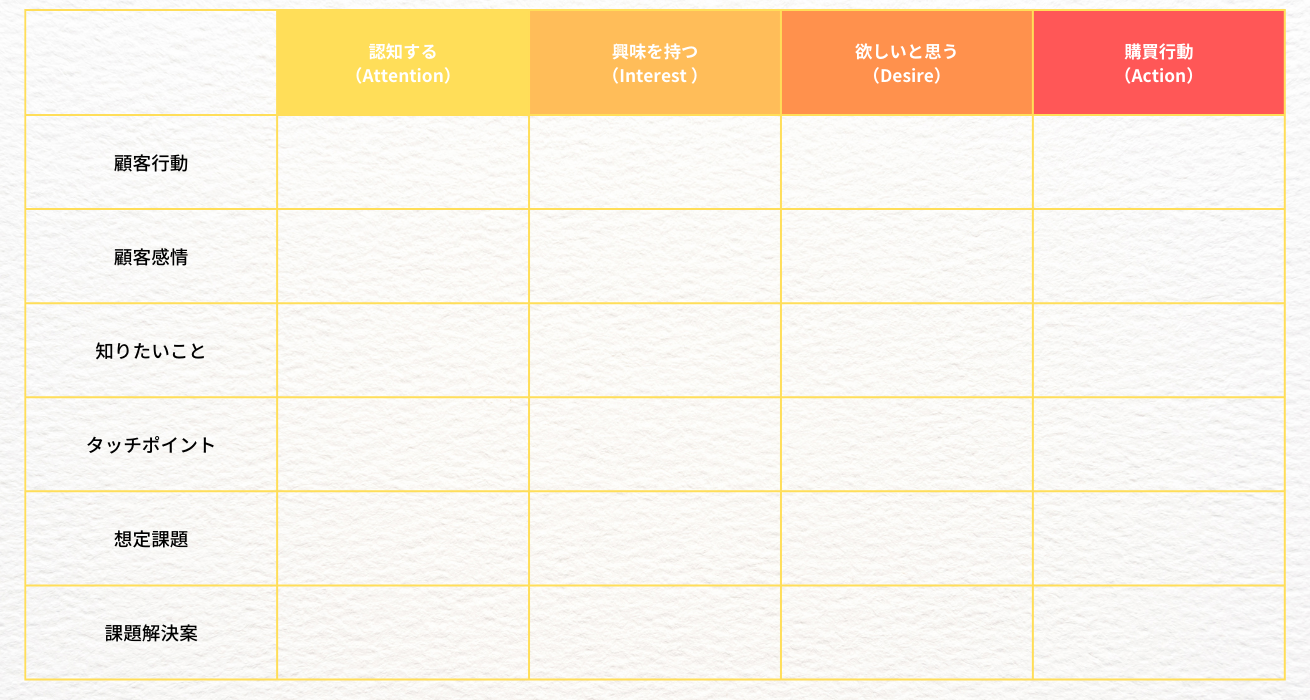

基本的な考え方として、よこ軸はコンバージョンファネル(時系列に応じた検討段階)を、たて軸は顧客の状況を表すようにしましょう。なお、今回は以下のテンプレートを使い、カスタマージャーニーマップを作成していきます。

コンバージョンファネル(横軸)の書き方・選び方

サービスや製品の顧客が、どのようなフェーズを辿って購買に至るかを大まかに分類し書き出します。たとえば認知・調査・選択・購入といったものです。対象のプロダクト・サービスに合わせて、最適な枠組みを決めていきましょう。

フレームワークがいくつかあるので、参考にしてください。

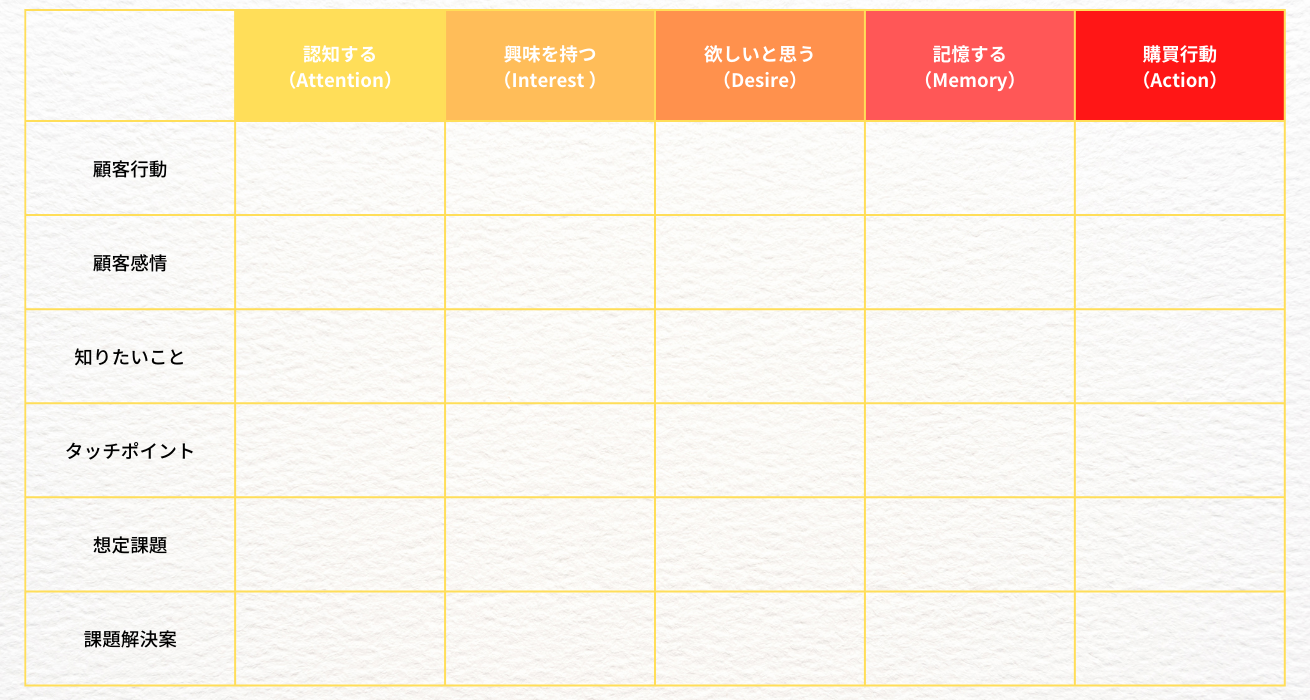

■AIDMAを使ったカスタマージャーニーのテンプレート

AIDMAとは、消費者の購買決定プロセスを説明するモデルの1つ。

その製品の存在を知る(Attention)→興味を持つ(Interest )→欲しいと思う(Desire)→記憶する(Memory)→購買行動に至る(Action)という一般的な購買決定プロセスです。

■AISASを使ったカスタマージャーニーのテンプレート

その製品の存在を知る(Attention)→関心を持つ(Interest)→ 調べる(Search)→購買(Action)→情報共有(Share) という購買決定です。eコマースにおいて特徴的なプロセスである「調べる」「情報共有」が含まれます。

顧客の状況(たて軸)の書き方・選び方

ここでは、顧客の行動や感情を整理するために使いましょう。どのような「行動」をしているのか「感情」を抱いているのかを整理しましょう。また、コンテンツに落とし込むことを考えると「顧客が知りたがっていること」を推測して記載しましょう。行動や感情を通して、何を知りたいと思っているのか、何を検索しているかを推測して記載しましょう。

おすすめの項目としては「行動」と「感情」に加えて「知りたいこと」を整理しましょう。顧客がどのような情報を求めているか、検索するかを考察するために使います。

「タッチポイント」を整理した後には「想定課題」が考えやすくなるはずです。顧客の状況に応じた現状のタッチポイントに過不足がないかを、徹底的に洗い出すステップとなります。

「課題」が出たら「解決」までの道筋を考えやすくなるため、最後に「課題解決案」のアイデアを出していきます。この流れは改めてステップに沿って詳しく説明させていただきます。

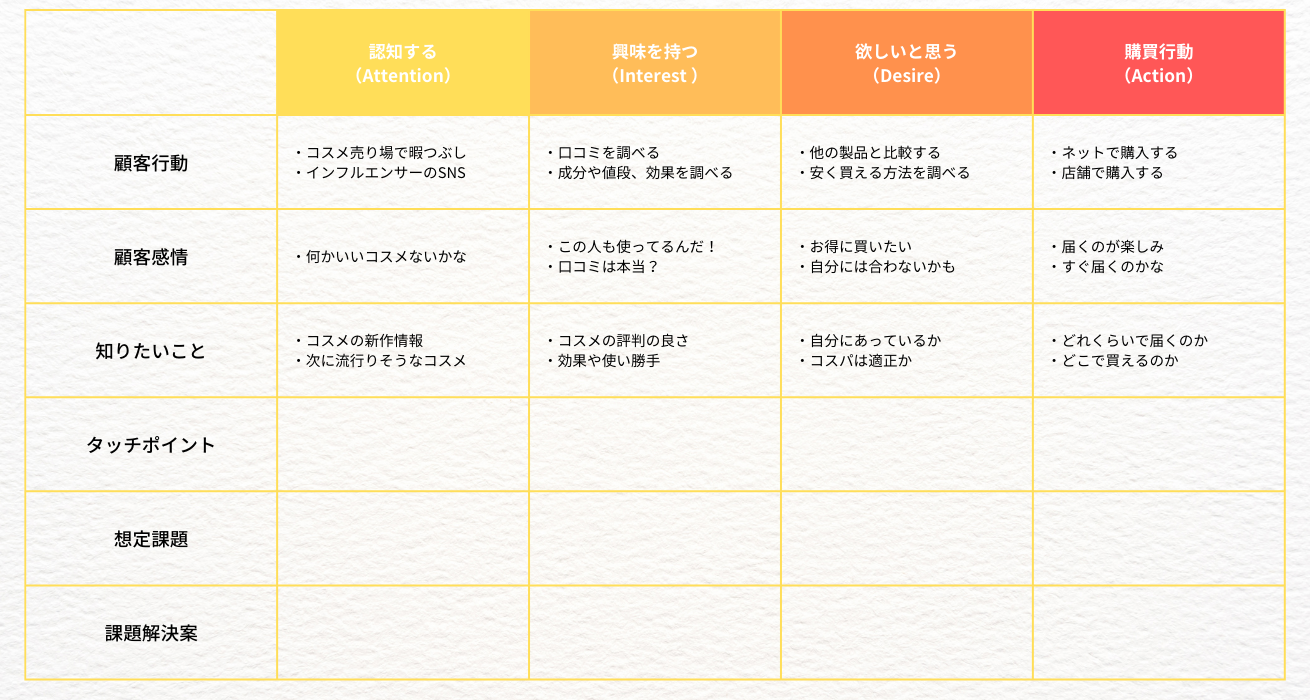

ステップ3:顧客の行動・感情・知りたいことを書き出す

縦軸と横軸が決まったら、交差するところに行動変容を促す思考や行動を書き出していきます。ここでは、カスタマージャーニーマップが顧客の行動変容のポイントを知るために作成するものであることに留意しましょう。

想像だけではなく、ペルソナのインタビューなどで得たセリフを拾ってくるのも有効です。

以下のペルソナを例に、カスタマージャーニーマップの作成事例を紹介します。

- ペルソナデータ

-

・27歳 女性

・話し好きで良いものは人に勧めたい

・SNSをよく使う

・コスメが好きで、自分に似合うものを見極めて使いたい

- ※参加するメンバーも重要

- どんなメンバーで、カスタマージャーニーマップを作成するのかも重要なポイントです。理想は、ペルソナに関わる関係者に参加してもらうことです。営業担当やエンジニア・デザイナーをはじめ、関連するスタッフがいればいるほど、情報が集まりやすくなります。

チームでカスタマージャーニーマップを作り始めると、盛り上がりますしいろいろな視点が入って充実したものになっていきます。しかし、カスタマージャーニーマップは作ることが目的ではなく、次の施策のヒントにすることが目的です。カスタマージャーニーマップが作成できたら、マップから何を読み取れるかディスカッションし、次の施策を決定しましょう。

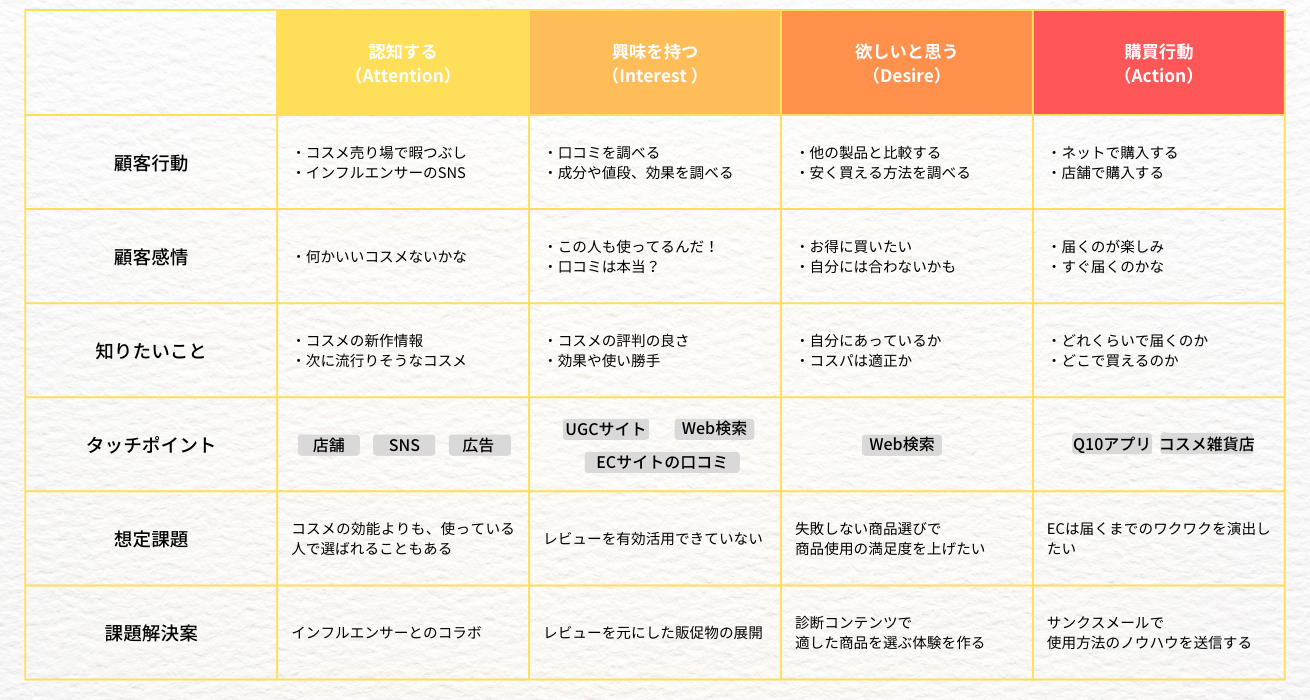

ステップ4:顧客とのタッチポイントを書き出す

タッチポイントとは、顧客との接点のことです。コンバージョンファネルで分類したそれぞれの枠内に、顧客とのタッチポイントが何になりそうか、列挙していきます。

たとえば、Web・店頭・口コミ・雑誌広告などがこれに該当します。現状で考え得るタッチポイントを全て洗い出し、書き出していきましょう。

- タッチポイントの例

- Webサイト、ECサイト、アプリ、Web広告、雑誌、新聞、メールマガジン、商品パッケージ、ポスター、チラシ、テレビ、CM、YouTube、Instagram、Facebook、TwitterなどのSNS、ラジオ、ポッドキャスト、音声コンテツ、書籍、電子書籍、実店舗、同梱物、お客様相談室、コールセンター、お問い合わせフォーム、チャット、FAQページ、商品説明書

ステップ5:課題を整理し、課題解決の手法を考える

ステップ3で整理した顧客の状況に対して、ステップ4のタッチポイントは十分な施策が準備されているか確認しましょう。「顧客がこれに困っているけど、タッチポイントが用意されていない」「潜在層へのタッチポイントは多いけど、顕在層へのタッチポイントが少ない」など、各項目を見比べるといくつか課題が見えてきます。

それらの理想と現実のギャップである課題を見つけ出し、その課題を解決するアイデアを考えましょう。最もアウトプットの根拠となる仕上げとなるステップです。

このステップを通して、カスタマージャーニーマップが完成しました。

カスタマージャーニーマップの使い方・活用事例

採用活動への活用事例

採用活動においても、カスタマージャーニーマップの作成は有効です。就活生や転職活動中の人をペルソナに設定することで、採用に至りやすい人の行動特性を把握したり、そのような人たちから自社がどのように見られているのか知ることができます。

自社が就職先の候補になるタイミングや、応募に至るまでの思考プロセスがわかれば、求職者が求めている情報も効率よく提供でき、自社のアピールにつながるでしょう。

- どのような媒体で募集をかけるべきか?:

→大手採用媒体よりも、流行の採用系SNSを利用した方が効果的ではないか? - 媒体ではどのような内容を訴求すべきか?:

→認知段階・比較検討段階のペルソナには、それぞれどんな訴求が適切か? - 面接ではどのような情報を提供すべきか?

→知りたがっている給与面の話を早い段階でする方が、信頼感の醸成に繋がらないか?

BtoB企業の場合

ペルソナがBtoB企業の場合、購入主体が組織となることがほとんどです。ここまで挙げてきたようなtoCと違い、その組織内には複数の人たちが属しているという点を考慮しなければなりません。

例えば、組織内では以下のような人たちがそれぞれ異なった役割を持っています。

- 情報を収集する人(メンバー)

- 収集された情報を検討し、購入を検討する人(マネージャークラス)

- 決裁権を持った人

- 導入後に実際に使用する人

そのため、カスタマージャーニーマップを作成するときは、各フェーズでキーパーソンを設定し、アプローチ方法を考える必要があります。

おまけ:顧客視点を捉えるマッピングツール

カスタマージャーニーのように、マッピングすることで顧客視点を分析するツールは他にもあります。

参考図書:

この本では、代表的なダイアグラムとして下記の5点が紹介されています。

- サービスブループリント: サービス提供の流れを図示したもの

- カスタマージャーニーマップ: 個人が組織の顧客(利用者)として体験する事柄を図示したもの

- エクスペリエンスマップ: 所定の分野や領域における人の体験を図示したもの

- メンタルモデルダイアグラム: 人の言動・感情・動機を後半に検討するためのダイアグラム

- 空間マップ: 人の経験を空間的に表したダイアグラム

詳しい説明は『マッピングエクスペリエンス』を読んでいただければと思いますが、体験を図面におこすということには、さまざまな手法や形があるということを認識しておきましょう。もちろん、カスタマージャーニーマップのみを使うことが適切ではない場合も、往々にしてあります。

著者の方のスライドを掲載しておきますので、参考にしてください。

- スライド19がカスタマージャーニーマップ(プラスの感情とマイナスの感情に焦点を当てたもの)

- スライド20がエクスペリエンスマップ

- スライド21がサービスブループリント

また、人によってはエクスペリエンスマップとカスタマージャーニーマップとブループリントが同じものを指している場合があります。さらには、まったく別のものを思い浮かべているのに「カスタマージャーニーマップ」と呼んでいる場合もあります。呼び名の混同も起きうることに留意し、認識を合わせるようにしましょう。

よくある質問

カスタマージャーニーマップはどれくら時間をかけて作成しますか?

どれくらい作り込むかによってかわってきます。大企業への提案など大人数が関わる場合は丸一日かかる場合もあります。仲間内で認識を合わせることを目的とする場合は2〜3時間程度を見込んでおきましょう。

カスタマージャーニーマップの形式はどれがおすすめ?

大きな模造紙やホワイトボードでやると、意見がでやすい傾向があります。しかし、コロナ禍の現在においては、オンラインで作成できるツール(Google spredseetやMiroなど)を使用するのもよいでしょう。

作成時の注意点はありますか?

カスタマージャーニーは、定期的な見直しが必要です。半年〜1年単位での見直しを行いましょう。

ECサイトでカスタマージャーニーマップを作る場合は、どの粒度で作ることが望ましいですか?

可視化したいユーザー像を明確にしてから検討しましょう。ひとつの目玉商品を強化するなら、特定の商品に応じたものを。ブランド自体の浸透を考える場合は、ECサイト全体として考えましょう。あくまで、カスタマージャーニーマップを作ることは目的であり、マーケティングの目的が何かを考えて取り組むようにしましょう。

さいごに

カスタマージャーニーは、複雑化したユーザーの購買活動を行動・思考・感情の観点から可視化できるとして有効なマーケティング手法です。

新しい施策を考えるときはつい感覚で動いてしまいそうになりますが、カスタマージャーニーマップを活用してユーザー視点で考えられるようにしたいですね。

最後までご覧いただきありがとうございました。