こんにちは、エディターのヒロアキ(htanaka0725)です。

「取材」とはその字のとおり、「材料を取る(集める)」こと。取材なくして記事は成り立ちませんし、取材がうまくいかなかったら原稿も面白くなりません。良い記事は良い取材から、といえます。

取材対象はさまざまあれど、基本的に相手は「人」。こちらの都合に合わせてその人の時間やノウハウを聞かせてもらうわけなので、当然失礼のない心配りが大切です。

ここでは、取材先が気持ち良く協力してくれるような取材のマナーや段取りをまとめてみました。

#01 やっておかねばならない取材前の準備

ライターとして取材に取り組むうえで身につけておきたい取材準備のハウツーです。

1. 編集者へのヒアリング

メディアからのオファーによる企画なら、まずは編集担当者との打ち合わせ。ここで、どれだけの情報を引き出せるかが重要です。最低限、これだけは聞き出しておきたいところ。

-

1, 想定ペルソナ(具体的に)

2, 企画の狙いとゴール

3, どこまで掘りたいのか

4, 具体的な撮影要素

5, 取材先への記事確認(初稿)の有無

詳細に説明してくれる丁寧な編集者ならラッキーですが、こうした建て付けが緩いまま投げてくる編集者もいます(稀に)。生返事で請け負っちゃうと、後で自分が大変な思いをするハメに……。このなかでも「1. 想定ペルソナ」「2. 企画の狙いとゴール」は、自分(ライター)のなかに疑問の余地がなくなるまで聞いちゃいます。「なんだよコイツ、妙に食ってかかりやがって」と連絡してこなくなるような編集者とは、そこで無理して付き合っていっても長続きはしないでしょうから。

「5. 取材先への記事確認(初稿)の有無」も重要な項目。後々 取材先とトラブらないためにも、念のため押さえておきましょう。

2. 事前リサーチ

手ぶらで取材先に連絡したり赴いたりは厳禁です。よほどの企業や店舗でない限り Web に情報がないことはありませんので、サービス内容や最低限の企業情報(店舗なら定休日や営業時間など)をチェックしましょう。

人物であれば、過去のインタビュー記事も探しておきます。取材を申し込むほどの人物なら、何かしらの情報が出ているはずですから。もちろんこの情報を編集者と共有したうえで「こちら(自分が携わるメディア)では どう切り込むか」を練るようにしましょう。

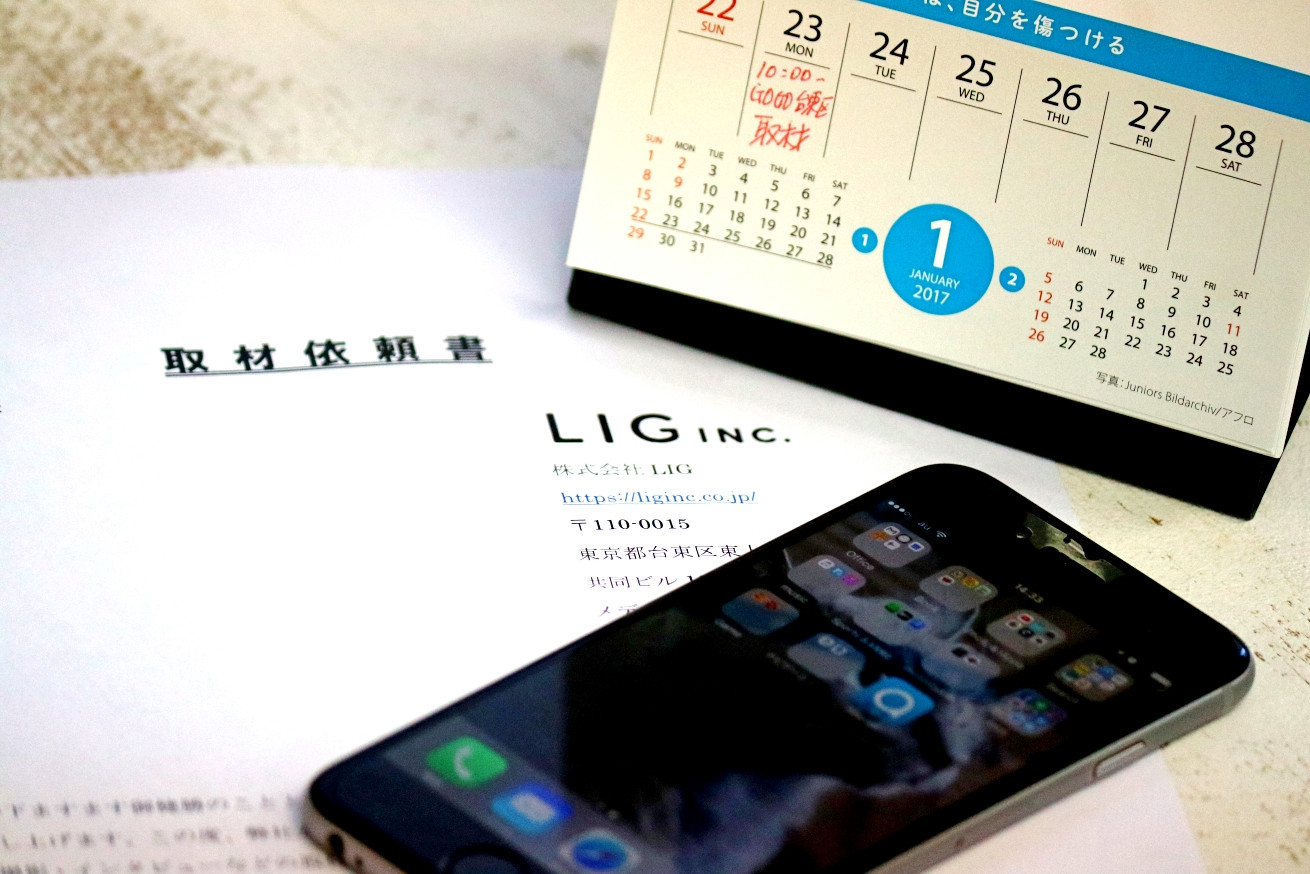

3. 企画書(取材依頼書)作成

編集部が企画を立て、さらに先方に連絡をしてくれるならそれでヨシ、ですが、自ら企画を持ち込む場合は自分で企画書(取材依頼書)を作成し、そして取材先にもお送りせねばなりません。

-

・掲載媒体名(運営会社名)

・記事掲載日

・企画の趣旨(タイトル案、概要、想定オチなど)

・類似記事( URL )

・予定している質問要項

・掲載前の事前確認の有無

・取材希望日(候補日を 3 つは挙げておく)

・取材担当者名と連絡先(電話番号とメールアドレス)

編集者と立てた企画を実現できる質問になっているか、こちらのために時間を割いてくれる相手方にとって「メディアに登場するメリット」がきちんと含まれているかを、作成後に見直すようにしましょう。

このなかであらかじめ伝えておいた方がいいのが、掲載前の事前確認の有無 です。「ウチは記事広告でなければ、事前に記事をお見せしたりはしないんですよ」とよく聞きますが、取材を受ける側は広告の是非にかかわらず 事前チェックはさせてもらえるものと思っているもの。このことを後から伝えると気を害されてしまうので、「見せる」か「見せない」のか、いずれであっても必ず伝えるようにしましょう。

掲載メディア側の方針で「通常記事での事前チェックはなし」となっていて、それが理由で取材を断られたら、それはそれでご縁がなかったと諦めましょう。ライターが板挟みになる必要はありませんし、むしろ事前に伝えたことで「お互いの認識の差異」がわかったわけですから、その先で起こったかもしれない食い違いを回避できたと思えば良いのです。

4. 取材打診 & 取材スケジュールの調整

企画書をまとめたら、取材先に企画書を送る……前に、確認しておかねばならないことがあります。それが、取材に同行するスタッフの予定 と 現段階でわかる取材先の都合 です。上記の企画書に記載している「取材希望日」はこちらの都合ベースで、それを踏まえて取材先と調整を図ります。

- 取材日時を段取る流れ

- 1, 編集担当者かあなたが把握している取材先の都合(定休日、営業時間、ご本人の都合 etc……)

2, 取材に同行するスタッフのスケジュール感(候補を 3 つほど)

3, その予定を 3 つほど「取材候補日」として提示

4, 取材先の都合と擦り合わせて、取材日時を FIX する

取材先も何かと忙しく、こちらの取材のためにわざわざ時間を割いてくれるのです。なので、取材申請と取材日の段取りに関するやりとり(回数)はなるべく少なく済ませましょう。一回のやりとりで完結できる流れを作るのがベストです。

5. カメラマンとの共有を図る

カメラマンが同行する取材の際は、「どんな絵が欲しいか」をあらかじめ伝えておき、イメージの共有を図りましょう。

-

・取材対象の情報

・過去に取材された記事

・ライターがイメージする記事に近い事例

・その他、イメージに近いビジュアル写真

撮影は屋外なのか屋内なのか、撮影するのは「人」「食」「物」その他何があるのか、時間はどのぐらいかかるのか、などなど、カメラマンは取材先や取材内容に応じて「どの機材を持っていくべきか」を組み立てられます。その機材によっては車移動が必要になったりします。なので、上記のような取材内容に関する情報ソースは必ず共有しましょう。ともに仕事し慣れたカメラマンとなら阿吽の呼吸でやれたりしますが、それでも「親しき中にも礼儀あり」。ともに仕事をするメンバーへの敬意は忘れずに。

6. 取材前の忘れ物がないよう再チェック

当たり前ですが、「あ、うっかり忘れた」はプロとして NG 。下の必需品は必ずチェックしましょう。

-

・名刺

・ノート & ペン

・レコーダー

・カメラ

・腕時計

7. もちろん身だしなみへの配慮も

ライターとしてのキャラクター設定もあると思うので、ヒゲや染髪は全然問題ありませんが、「きちんと整えてあること」が前提。取材先に赴いたときから掲載メディアの代表者として見られるので、演出という意味も含めて、清潔感ある身なりを心がけましょう。

#02 取材現場にて

編集者が不在の取材現場ではライターが取り仕切らねばなりません。トラブルを最小限に抑える段取りを見ていきましょう。

1. 取材の流れを取材先に説明

まずは取材先(相手)にご挨拶し、そのうえで本取材の段取りをご説明します。撮影とヒアリングのどちらから始めるのか、所要時間はどのぐらいか、ヒアリングしながら撮影するのか、などなど……。取材時間の再確認のため、先方のスケジュールを聞いておきましょう。取材前に聞いていたときから都合が変わっているかもしれませんし、取材に同行しているスタッフと共有する意味もあります。

2. 撮影NGの場所がないか確認

カメラマンがいるその場で、撮影 NG の場所を聞き出しましょう。「実はそこの場所は写してはならないところ」と初稿確認時に言われ、しかし入れ替える素材がない……なんてことも珍しくありません。ノーチェックで印刷されたりしたら、それこそ大問題。「転ばぬ先の杖」、ここも必ず確認を!

3. カメラマンを立てた動きを

取材は基本的にカメラマンによる撮影を中心に動きます。事前共有は当然ですが、ライターはカメラマンの動きを見て、その邪魔にならない動きを心がけましょう。

取材時のライターの定位置は カメラマンの真後ろ と認識して問題ありません。

4. 時間をコントロールしながらヒアリング

取材の冒頭で押さえたデッドラインに合わせて取材の流れをコントロールしましょう。就業時間か休日か……どちらであっても相手に時間を割いてもらっていることに変わりはありません。もしかしたらその取材後に何か予定が入っているやもしれません。「時は金なり」ですぞ。

インタビュー取材等の段取りやコツについては、過去の LIG ブログでも紹介していますので ぜひこちらをご覧ください。

体脂肪率一桁台の原稿を書くチカラ #03 インタビューの作法 & 記事の書き方 ライターなら取材がうまくなろう!プロがまとめる取材のコツ10

5. 自分のカメラで資料用写真を押さえておく

パンフレットなど資料を手渡しされれば無問題ですが、その場に記載されていて持ち帰れない情報ソースは、写真で押さえるようにしましょう。スマホでも大丈夫ですが、例えば相手が大手企業の重役とかだったら、あまりいい印象を抱かれないことも。コンデジぐらいは持っておきたいですね。

6. 記事確認の有無を伝える

くどいようですが、念のための確認としてひとこと伝えるようにしましょう。「記事は掲載後にご覧いただけます」「掲載前のチェックはございません」というのは 取材する側からすると言いづらいことではありますが、「聞かされていなかった」で後々トラブルが起こる(かもしれない)ことを考えると「大事の前の小事」なのです。

#03 取材後〜記事完成まで

本来であればここから先は編集者の領域ですが、ライターが見つけてきた取材先だとライター自身が対応せねばなりません。逆にここまでライター自身が取り回せられれば、編集者も安心して任せられるというわけです。

1. 内容確認があるなら誠意ある対応を

今回取材した記事の事前確認が「有」なら、きちんと対応します。丁寧なのは当たり前で、それでいて編集担当者に適切なタイミングでパスすることも重要になってきます。確認作業は「生原稿でのチェック」か「記事に流し込んだ状態でのチェック」のいずれかになります。取材から編集担当者に戻すまでの流れは、以下のようになります。

-

1, 取材

2, 原稿執筆 → 入稿(ライターから編集者へ)

3, 校正入りの原稿戻し(編集者からライターへ)

4, 再入稿(ライターから編集者へ)

5, 記事ページ作成 → ライター預け

6, 記事内容の確認(ライターから取材先へ)

7, 修正戻し(取材先からライターへ)

8, 修正内容の確認 → 編集者戻し

9, 校了

「6. 記事内容の確認」で必ずやらなければいけないのが、以下の 3 つです。

-

・初稿戻しの期日(日にちと時間)を記載する

・特にチェックして欲しい部分を強調する

・最後に電話連絡を入れる

初稿戻しには できれば 2 日以上の猶予を設けましょう。なぜならば、取材先が即日チェックできるとは限らないからです(定休日だったり外出中だったり休日だったり超忙しかったり)。それでいて、戻して欲しい時間もきちんと区切りましょう。日にちしか書いていないと、深夜 0 時まで OK と解釈されることもあり、戻し希望日中に編集者に戻せなくなります。

言葉遣いや物腰は丁寧にやりつつ、それでいて締めるところは締めましょう。

2. 記事掲載後の連絡も忘れず

雑誌であれば製本を、Web であれば記事の URL を必ず取材先にお届けしましょう。もちろんお礼も含めて、です。「なんだよあのライター、記事掲載の連絡もなしかよ」って思われるよりは、最後まで丁寧に対応した方が気持ち良く記事をシェアしてくれるもの。

取材対象への敬意を忘れずに

編集者不在の取材現場では、掲載メディアの意図を汲み取る者として、ライター自身がその場をコントロールせねばなりません。請け負った以上、その肩にメディアの責務を負っていることを認識しましょう。この世界で仕事をしていると感覚が鈍化しがちですが、どこもがメディア慣れしているわけではなく、そこで出た「ついうっかり」がクレームにつながる件は珍しくありません。ニュートラルな感覚を維持することも私たちの仕事なのです。

大事なのは、「自分がされたらイヤな気分になるだろうな」と常に意識すること。記事を手がける者として「初心忘れるべからず」、取材対象への敬意を忘れずにお仕事に励んでくださいね!

関連記事

原稿力アップの秘訣!初心者が知っておきたい校正のポイント13 体脂肪率一桁台の原稿を書くチカラ #03 インタビューの作法 & 記事の書き方 体脂肪率一桁台の原稿を書くチカラ #02 紙媒体での原稿の書き方 体脂肪率一桁台の原稿を書くチカラ #01 紙媒体を学ぶ