エンジニア不足を解消する手段として注目されているラボ型開発(ラボ契約)ですが、多くのお客様とやりとりするなかで感じることは、ラボ型開発そのものの役割を正しく理解できておらず開発がうまくいっていない企業がまだまだ存在することです。

そこで今回は、ラボ型開発(ラボ契約)ではどのようなことが実現できるのか、ラボ型開発を成功させるためには何が必要なのかといったことについてまとめてみました。

システム開発を検討中の企業さまの参考になれば幸いです。

ラボ契約は低コストでエンジニアリソースを確保できるのが魅力ですが、近年は参入企業も多く「結局どの企業に依頼すればいいの?」とお悩みではないでしょうか。はじめての相談相手として、2015年からオフショア開発をおこなっている弊社「LIG」はいかがですか?

- 100名以上の海外エンジニアリソースで柔軟な開発体制を構築

- 国内エンジニアより50%以上の人件費を削減(当社比)

- ブリッジSEは日本人or日本語堪能なスタッフが担当

貴社のご要望やコスト・機能面の具体的な話など、お気軽にご相談ください。

目次

編集部注:2025年12月に情報を更新しました。

ラボ契約(ラボ型開発)とは?

ラボ契約とは、社外に専属の開発チーム(ラボ)をつくって開発を進める「ラボ型開発」をおこなうための契約形態です。混同されがちですが、ラボ契約は契約形態自体のことで、ラボ型開発はラボ契約を用いた開発手法のことを指します。

開発を外部に依頼するとなった際、従来では請負型が一般的でした。請負型の場合は成果物ベースで契約をおこない、ソフトウェアやシステム(あるいはその一部)といった成果物が完成したらチームは解散します。

一方で、ラボ契約は開発期間ベースで契約をしてプロジェクトを進めます。一定期間(〜1年程度)人材を確保し、発注者側の指示のもと開発業務をおこなうため契約期間中であればプロジェクトの進捗状況に応じて開発内容を変更することも可能です。

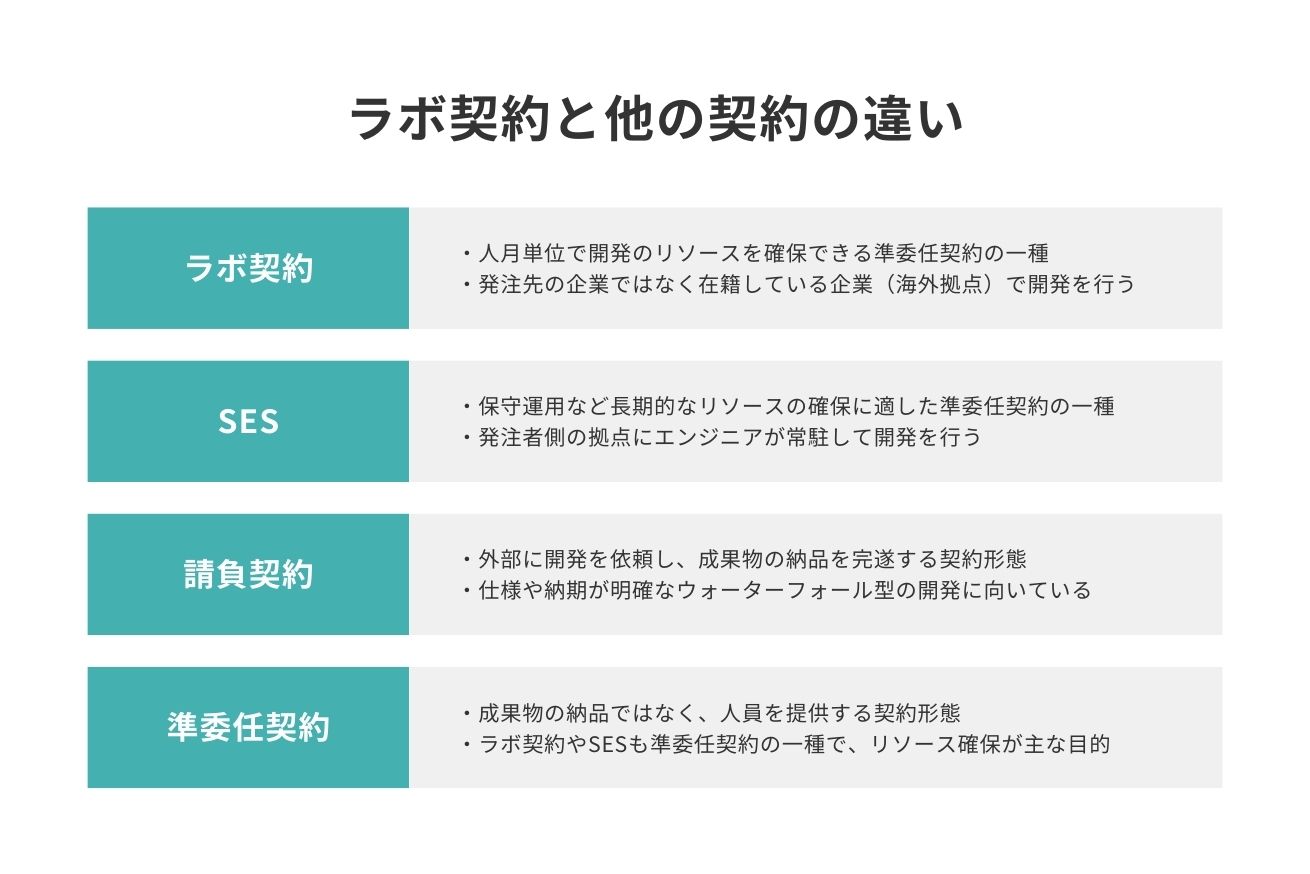

ラボ契約と請負契約、準委任契約、SESの違い

続いて、契約形態の視点からラボ契約の特徴を見ていきましょう。

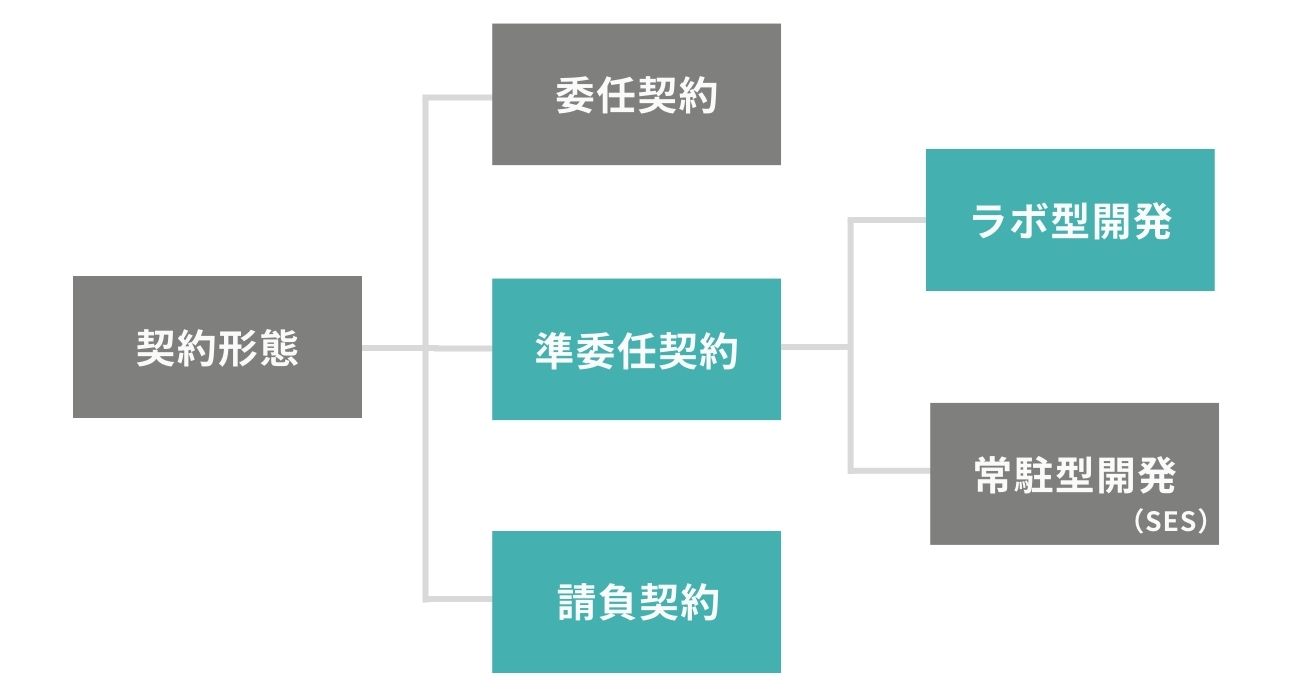

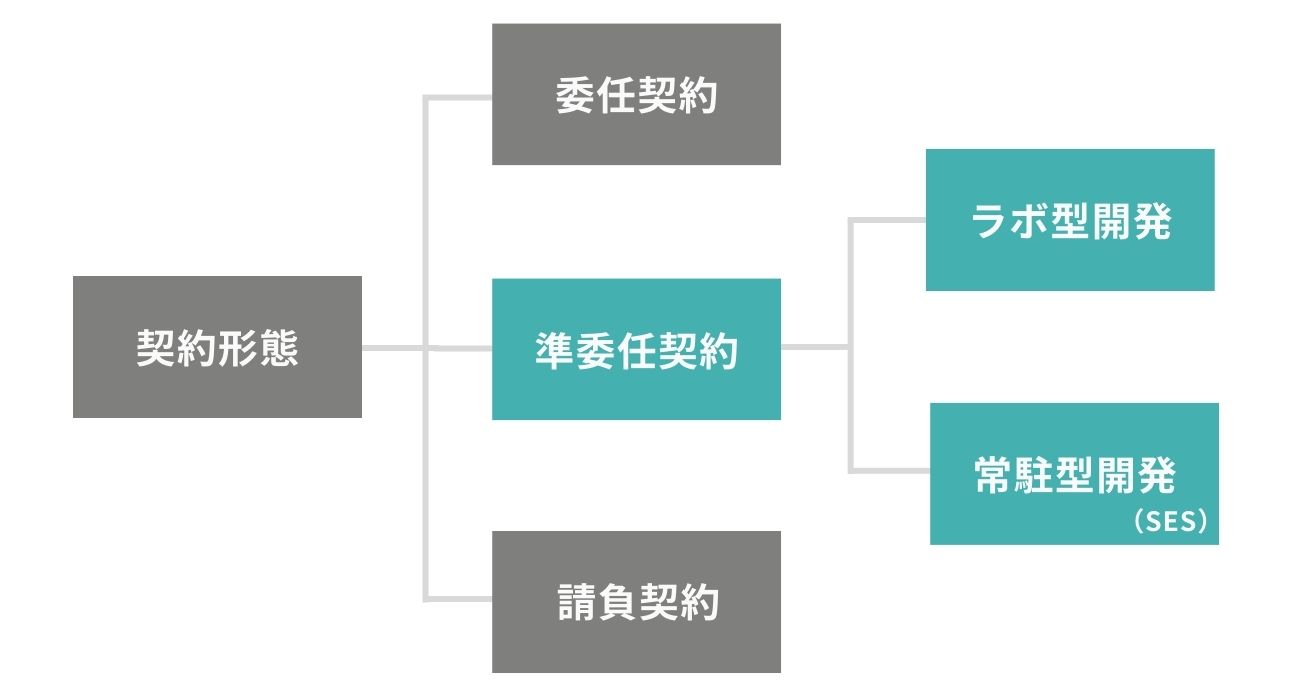

契約形態を大別すると「請負契約」「準委任契約」「委任契約」の3種類あり、システム開発では請負契約か準委任契約を結びます。

このうち、ラボ契約は準委任契約に該当します(委任契約は法律行為に関する契約なのでここでは説明を省略します)

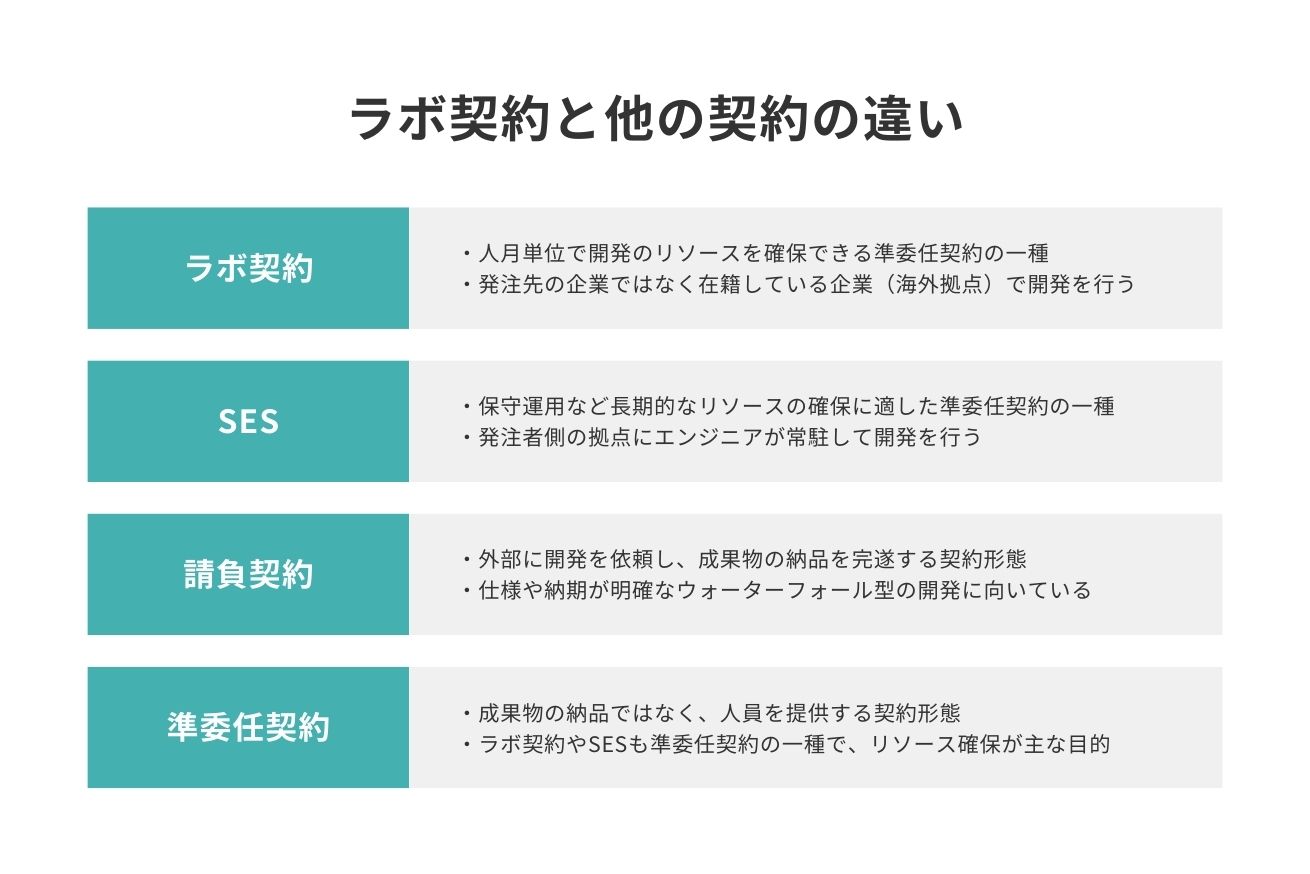

ラボ契約やSESは準委任契約の一種です。それぞれの違いを表でまとめると、以下のようになります。

それぞれの契約形態を比較しながら、より詳しく解説していきます。

- 準委任契約と請負契約の違い

- 準委任契約とラボ契約の違い

- ラボ契約とSESの違い

準委任契約と請負契約の違い

準委任契約と請負契約は、「外部のエンジニアに仕事を依頼する」という点では同じですが、何をゴールとして契約完了するかが異なります。

具体的な違いについては以下の通りです(※ここで紹介している内容はあくまで一般的なものであり、契約書の内容によっては説明の限りではない可能性があります)。

| 内容 | 準委任契約 (ラボ契約) |

請負契約 |

|---|---|---|

| 契約の基準 | 人月単位や期間がベース | 納品物の完成がベース |

| 責任範囲 | 仕事の遂行 | 納品物の完成 |

| 適した開発形態 | アジャイル型開発 | ウォータフォール型開発 |

準委任契約は仕事の実施を契約内容とする契約形態のため、開発業務をおこなっていれば、システムやソフトウェアなどの納品物がなくても契約違反にはなりません。

一方で請負契約は、仕事の完成が契約内容であり、納品物をもって契約完了となります。

請負契約の場合、システムやソフトウェアなどの納品物を納品することで、契約完了となります。チームはプロジェクト単位で組まれ、プロジェクトが終了(仕事が完成)したらチームは解散するのが一般的です。

請負契約は管理も含め請負先に一任するため、自社で工数をかけずに開発を行えます。一方でその性質上、基本的にはウォーターフォール型で開発を行うため発注後の仕様変更などは困難であり、初期の用件定義が成功の鍵となります。

準委任契約とラボ契約の違い

ラボ契約は準委任契約の一種であり、専属チームとして一定期間・一定数の人材を確保して開発でき、より社員に近い形で開発業務を進められる契約形態です(ただし、直接の指揮命令関係は生じません)。

契約期間中であればプロジェクトの進捗状況に応じて開発内容の変更もできるため、柔軟にプロジェクトを進めることができます。したがってアジャイル開発やPoCなどに適した契約形態といえるでしょう。

ラボ契約とSESの違い

ラボ型開発は、SES(常駐型開発)とも混同されやすいです。

この2つはどちらも準委任契約に該当しますが、開発する場所や向いている案件に違いがあります。

ラボ型開発は開発チーム側のオフィスなどで開発をおこない、SES(常駐型開発)は基本的にクライアント企業の内部に常駐をして開発を進めます。

一般的にラボ型開発は特定のプロジェクトベースでのアプローチを、 SESは保守運用など長期的かつ日常的な開発業務やサポートを提供することが多いです。

- 「自社に合った開発形態がわからない……」と思った方へ

- 様々な開発形態をご紹介してきましたが、自社のプロジェクトにあった開発形態がわからない場合もあるかと思います。

オフショア拠点を保有し、100名以上の海外人材が所属する弊社LIGでは、貴社の課題に応じて柔軟な開発体制を構築することが可能です。お悩みのことがあれば、ぜひお気軽にお問い合わせください。

▶LIGに開発を相談してみる

ラボ契約(ラボ型開発)のメリット

ではラボ契約には具体的にどのようなメリットがあるのか、代表的なメリットを解説します。

- ラボ契約(ラボ型開発)のメリット

-

- 採用や育成の手間がかからない

- 優秀な人材を確保できる

- 追加修正や仕様変更がしやすい

- ノウハウを蓄積できる

採用や育成の手間がかからない

ラボ型開発のメリットとしてまず挙げられるのはエンジニアの採用や育成の手間をかけずに、即戦力となるIT人材を確保できることです。

日本では多くの会社で「ITエンジニアが採用できない」といった悩みを抱えているのが現状です。経済産業省の発表では2030年までに40~80万人のITエンジニアが不足するとされています*。(*参考:経済産業省|IT人材育成の状況等について)

特に中小企業ではこの傾向が顕著で、エンジニアの採用はかなり厳しいと感じている企業も多いでしょう。採用ができても教育・育成に時間がかかりますし、売り手市場であるエンジニア採用では教育がうまくいっても転職してしまうなど、課題は尽きません。

そこで、必要なスキルセットをもったラボ型開発先に依頼をすれば、エンジニアの採用・教育の課題を時間をかけずにリソースを確保できるのがメリットの一つです。

優秀な人材を確保できる

ラボ型開発は、一定期間海外の優秀な人材を確保できることもメリットです。

経済産業省が発表した「IT人材に関する各国比較調査」によると、日本のITレベルは東南アジア諸国と比較すると若干低い水準になっています。ラボ型開発を委託する国として人気の東南アジア諸国では、IT人材の育成に力を入れており、近年は優秀なエンジニアが多いです。

ラボ型開発をすることで、契約期間中はこのような優秀なエンジニア人材を継続的に確保でき、専属チームとしてより社員に近い形で開発を進めることができます。

追加修正や仕様変更がしやすい

ラボ型開発は、「一定期間一定数の人材を確保して開発業務を行う」契約内容です。

請負契約と違い、契約期間中であればプロジェクトの進捗状況に応じて開発内容の変更が可能ですし、見積もりや契約更新をする必要がないため柔軟に開発を進められます。

また、契約期間内であれば追加費用が発生しないため、請負契約でよくある「納品完了後に修正点が見つかり追加費用が発生してしまった」などの、想定外の出費を防ぐことが可能です。

ノウハウを蓄積できる

また、自社内にノウハウを蓄積できるということも、ラボ型開発の利点といえます。

ラボ型開発は、1つのプロジェクトが終了したあとも契約期間中は同じメンバーで開発を行えます。そのため技術的なノウハウを社内に蓄積でき、より高品質・ハイスピードな開発ができます。引き継ぎが不要であることも大きなメリットといえるでしょう。

ラボ契約(ラボ型開発)のデメリット

ここまでラボ契約(ラボ型開発)のメリットについて解説しましたが、デメリットがあるのも事実。ここからは、ラボ型開発の代表的なデメリットを紹介します。もしラボ型開発を検討中なら、以下の点に留意して進めてください。

- ラボ契約(ラボ型開発)のデメリット

-

- 仕事がなくてもコストが発生する

- 人材レベルをきちんと見極める必要がある

- コミュニケーションの問題

- チームを構築するまでに時間がかかる

仕事がなくてもコストが発生する

ラボ契約の場合、プロジェクトが早くに終了し依頼することがなくなっても、契約期間中はコストが発生してしまいます。仕事がなくとも最低保証分として報酬を支払う必要があります。契約期間内は、しっかりと計画を立てて有効に人材を活用しなければいけません。

人材レベルをきちんと見極める必要がある

契約する際に、システムの開発レベルに合わせた人材を提供してもらえるように、きちんと人材の能力を見極める必要があります。

また、ITスキルだけではなく性格的な面も考慮しましょう。一定期間ともに業務を行うことになるため、互いの意見の交換がスムーズにできることがとても大切です。優秀な人材を得るためには、委託側と受注側が信頼できるよりよい関係を築いておく必要があります。

コミュニケーションの問題

海外に委託するオフショア開発の場合は、現地のエンジニアと日本語でコミュニケーションをとることが難しいです。また、時差の都合でリアルタイムのコミュニケーションが取りにくいこともあります。

そのため、時差の少ない地域のオフショアを選ぶことも検討しましょう。また、契約時には、現地語に詳しい日本人スタッフの存在も確認しておくとよいでしょう。

チームを構築するまでに時間がかかる

ラボ型開発は、チームを作って一緒に開発を進めていく手法です。発注側は依頼した開発会社に対して、チームの一員として指示を出す立場になります。

初めて顔をあわせた人と仕事を進めるのがむずかしいように、ラボ型開発でもチームを構築してスムーズな開発を進めていくまでには一定期間の時間を要します。

プロジェクト開始間もない頃は、「思ったようにうまく進まない」と感じることもあるでしょう。

弊社LIGなら、これらのラボ型開発のデメリットも解決できます!

ここまでラボ契約のデメリットを紹介してきましたが、プロジェクトマネジメントが適切な企業を選べばこれらの問題も解決できます。

たとえば弊社LIGでは以下のように解決可能です。

- 仕事がなくてもコストが発生する

- 人材レベルをきちんと見極める必要がある

- コミュニケーションの問題

- チームを構築するまでに時間がかかる

プロジェクト開始前に目的をしっかりすり合わせることでスケジュールを策定し、無駄なコストをカット

ブリッジSEは日本人もしくは日本語が堪能なスタッフのみをアサイン。要望に応じて開発拠点の視察も可能。

フィリピン拠点のため時差は日本のビジネスタイムと大きな乖離なし

100名以上のスタッフから最適なスキルセットを持ったスタッフをアサイン

LIGのオフショア開発やラボ契約にご興味がある場合、以下よりご相談ください。

ラボ契約に向いているプロジェクトとは?

ここまで紹介したメリット・デメリットなどを踏まえると、ラボ型開発は主に中長期の開発においてその強みを発揮できる開発手段であると言えます。

具体的には次のようなプロジェクトに向いているといえるでしょう。

発注段階ではプロジェクトの方向性が定まっていない

発注段階ではプロジェクトの方向性が決まっておらず、進捗状況を見ながら進行させたいという場合、ラボ型開発が向いています。

プロジェクト完了までのすべてを委託してしまう請負契約と違い、ラボ型開発は制作状況を見ながら随時仕様変更が可能です。

チームメンバーとプロジェクトを推進しながら、方向性を定めていくことができます。

開発とテストを短期間で繰り返したい(アジャイル開発をおこないたい)

開発とテストを短期間で繰り返すようなアジャイル開発をおこないたい場合にも、ラボ型開発は有効です。

アジャイル開発とは、小さい単位で実装とテストを繰り返して開発を進めていく手法です。例えば新規事業の開発などで、作業途中の変更や改修を前提としている場合に相性がいいとされています。

ラボ型契約は一定期間エンジニアをアサインでき、かつチーム体制が変更になることも基本的にはありません。そのためアジャイル開発をおこないたい場合には、ラボ型開発が向いているといえます。

既存システムの改修・保守運用をまるっと任せたい

「自社のエンジニアのリソースを新規事業の開発にまわしたいけど、既存システムの拡張開発などでリソースが足りない」という課題もよくあります。

このような場合、既存のシステム開発をラボ型開発でおこなう体制を作ることができれば、新規開発に自社エンジニアのリソースを使えるようになります。結果として、会社全体の成長に繋げることができるでしょう。

ここまでの内容をまとめると、以下のとおりです。

- ラボ契約が向いているプロジェクト例

-

- 発注段階ではプロジェクトの方向性が定まっていない

- 開発とテストを短い時間で繰り返したい

- 開発中に仕様変更が起きる可能性がある

- 既存システムの開発や保守を任せて、新規事業にリソースを使いたい

依頼したい案件がラボ型に向いているか分からない方へ

「本当に仕様変更を前提として進めていいのか」「どの程度まで方向性を定めればいい?」など、不安に感じることも多いかと思います。そんなときはITコンサルティングもできる企業に依頼すると、貴社に最適な提案をおこなってくれます。

はじめてのご相談相手として、業界歴10年以上のベテランコンサルタントが在籍している弊社LIGはいかがでしょうか? フィリピン・セブに100名超規模の拠点を持っていますので、開発で気になることがあればなんでもご相談ください。

ラボ契約で開発会社に確認すべきポイント

コミュニケーションが取れる体制かを確認する

海外の子会社や開発会社とラボ契約を結ぶオフショア開発の場合、コミュニケーションは基本的に英語でおこなうことになります。

英語ができない場合、日本語でのコミュニケーションができる開発先を探さなくてはなりません。

日本語OKの開発先は、ブリッジSEと呼ばれる橋渡し役のエンジニアが間に入ります。開発をスムーズに進めるには、このブリッジSEの技量が重要です。発注前にスキルをしっかりと確認しておくようにしましょう。

また、現地のスタッフとのコミュニケーションは、どのようなルートで行われるのか、どのようなツールを使うのかなども確認しておくと安心です。

定期的なミーティングと情報共有は可能か

ラボ契約の場合、依頼する仕事がなくてもコストが発生してしまいます。費用を無駄にしないためには、定期的にミーティングを行うなどし、稼働状況を確認することが大切です。ミーティングでは、作業内容の説明・スケジュールの共有・成果物の確認などもしっかりと確認しましょう。

これまでの開発実績

ラボ契約を検討している場合、日本企業との開発実績はあるか、どのようなプロジェクトをおこなってきたかを開発会社に確認することが大切です。国をまたいでのやり取りには想定外のできごとがつきもの。日本企業の文化を理解してくれていれば、システム開発は確実に進めやすくなります。

具体的には、下記の点に注意して選ぶことをおすすめします。

- ラボ契約ができる会社を選ぶポイント

-

- 日本企業との開発実績の有無

- 自社が必要とするスキルはあるのか

- 得意分野は何か

- 所属しているエンジニアの質

- 日本語が通じるスタッフがいるのか

- セキュリティ対策は万全か

▼ラボ契約含め、オフショア開発企業を決める時のポイントは以下記事で詳しく解説しているので、あわせてご覧ください! オフショア開発とは?注目される理由やメリット・デメリットを解説

ラボ契約ができるシステム開発会社

以下ではラボ契約(準委任契約)ができるシステム開発会社・オフショア開発会社を紹介します。

株式会社LIG

弊社LIGでは、業界歴10年超のベテランPM・コンサルタントが上流工程から設計・実装・QA(品質保証)までの一気通貫でプロジェクトをサポートいたします。

フィリピンの海外エンジニア人材とタッグを組み、柔軟かつスピーディーにチーム体制を整えることが可能。サービス開発やアプリ開発、パッケージ導入(CRM・CMS・SFA)、AWSクラウド構築、データ収集・分析など、さまざまな開発を支援します。

ラボ型やアジャイル開発など、企業課題に応じて柔軟に対応可能です。「とりあえず金額感を知りたい」など、どんなことでもお問い合わせください。

| 開発拠点 | 東京・フィリピン(セブ) |

|---|---|

| URL | https://liginc.co.jp/ |

| 設立年 | 2007年 |

| 従業員数 | 230名(2023年4月1日時点 連結) |

| 得意分野 | Webサービス開発、アプリ開発 |

| 契約形態 | 準委任契約、請負契約 |

| 代表実績 |

|

※LIGのシステム開発の強みはこちらの記事でまとめているので、あわせてご覧ください。

株式会社ハイブリッドテクノロジーズ

設立は2016年ですが、親会社である株式会社エボラブルアジアが2006年から行っていたラボ型のオフショア開発事業を引き継いでいます。ベトナムのオフショア開発業界では老舗中の老舗で、実績多数です。

ITオフショア開発事業に強みを持ち、システム開発事業、ゲームアプリ開発・運用事業、マーケティング事業など、幅広く対応しています。

| 開発拠点 | ベトナム・日本 |

|---|---|

| 設立年 | 2016年 |

| 従業員数 | 554名(2022年9月30日時点、100%子会社含む) |

| 得意分野 | アプリの企画・開発、UXデザイン、システム開発事業、マーケティング事業 |

| 契約形態 | 準委任契約、請負契約 |

ラボ契約でよくある質問

ラボ契約では納品物の完成は保証されない?

ラボ契約は準委任契約の一種であり、準委任契約は基本的に「仕事の実施」をゴールとする契約形態です。したがって、ラボ契約は必ずしも成果物の納品を保証するものではありません。

期限内に成果物を納品してほしいという場合は請負契約を検討しましょう。

ラボ契約(ラボ型開発)が注目されている理由は?

ラボ契約が注目される理由の1つは、日本のIT人材が不足していることです。

現代の日常生活においてITは欠かせないものとなっており、今後ますますITエンジニアの需要が高まることが予測されます。しかし日本のITエンジニアは今も既に不足しており、経済産業省の発表では2030年までに40~80万人のITエンジニアが不足するとされています*。(*参考:経済産業省|IT人材育成の状況等について)

このような背景から、多くの会社で「ITエンジニアが採用できない」といった悩みを抱えているのが現状です。ラボ契約は、このような課題を解消する手段のひとつとして注目されています。

また、自社に社員として雇用するのではなく一定期間のみエンジニアチームを組むという方法は、コスト面などにおいてもメリットがあるといえます。

ラボ型開発のオフショアとニアショアの違いは?

ラボ型開発は依頼する会社の所在地によって、オフショア開発とニアショア開発の2種類に分けられます。いずれも都心部より人件費を抑えられることや、IT人材の不足を補う手段として選ばれる開発手段ですが、以下のような違いがあります

| オフショア開発 |

|

|---|---|

| ニアショア開発 |

|

関連記事

【2024年】オフショア開発の現状と開発先5カ国の最新動向 いま「オフショア開発」に改めて目を向けてほしい理由 【2026最新】信頼できるオフショア開発会社12社と選び方

- コミュニケーションは英語じゃないとダメ?

- コストが低いというけど品質は大丈夫?

オフショア開発について、こんな悩みをお持ちの方は弊社「LIG」にご相談ください。

- 国内のベテランPMが窓口となるため日本語でOK

- ノーコード開発を活用して低単価×高品質を実現

- 100名以上の海外人材による柔軟な開発体制を構築

上記のような強みを活かし、貴社に最適なご提案をさせていただきます。見積もりのご相談など、お気軽にご連絡ください。