「どこに何の機材があるのか把握しきれない……」

「月末の棚卸と報告書作成に時間がかかる……」

建設現場における煩雑な物品管理には、多くの担当者様がお悩みなのではないでしょうか。

「Excelや手書きでの管理で何とかなっている」と思っていても、その裏側では、気づかぬうちにコストが膨らむだけでなく、その管理業務に奪われた時間が「工期遅延」という重大なリスクを招いているのかもしれません。

弊社LIGでは、株式会社ダイヤモンド建機様が提供する物品管理システム「ConPath-D」の開発をお手伝いしています。そこで今回は、建設業界の機材管理を知り尽くしたプロフェッショナルである、その株式会社ダイヤモンド建機のみなさまにインタビュー。

「なぜ今、物品管理の方法を見直すべきなのか?」という根本的な問いから、現場の負担を最小限に抑えながら効率化を実現するコツまで、詳しくお話を伺いました。

物品管理の方法を見直し、業務を効率化したいご担当者様は、ぜひご覧ください。

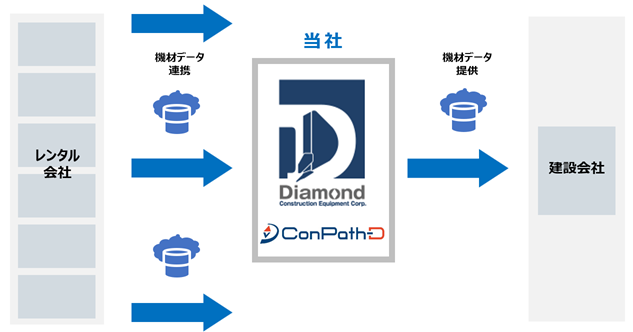

| 株式会社ダイヤモンド建機とは三菱商事グループのグローバルなネットワークと販売力を背景に、建設機械の卸レンタル事業を展開。建機レンタル会社や建設会社が抱える人手不足やデジタル化といった共通の課題に対し、物品管理システム「ConPath-D」をはじめとする多様なソリューションを提供し、業界全体の効率化に貢献している。 |

今回お話を伺った、ダイヤモンド建機の皆様

|

株式会社ダイヤモンド建機 取締役 営業部長 寺島様 |

|---|

|

株式会社ダイヤモンド建機 営業部 新規事業推進課 特命担当 末吉様 |

|---|

|

三菱商事株式会社 建設ソリューション部 川瀬様 |

|---|

コスト・工期・安全に直結する、物品管理の重要性

――そもそも、なぜ「物品管理」は重要なのでしょうか?

▲株式会社ダイヤモンド建機 寺島様

▲株式会社ダイヤモンド建機 寺島様

寺島:建設業界では「工期」を守ることが絶対で、間に合わないと大きなペナルティが発生します。物品管理の非効率が、この工期遅延に直結するんです。

コスト面の影響も深刻です。アナログな管理だと、同じ機材を重複して発注する「ダブり発注」が頻繁に起こる。現場にあるのに使われていない機材に気づかず、新たに発注してしまう。そんな無駄が日常的にありました。

末吉:実際の導入事例では、「自分たちが思っていた以上にコストが膨らんでいた」という実態が可視化され、直接的なコスト削減につながったという声もいただいています。

寺島:リスク管理の面でも重要ですね。レンタル機材が故障した際、誰が使っていたか分からないと修理代の責任所在が曖昧になる。現場が広いので、機材の紛失も少なくありません。

川瀬:誰が・いつ・何を使っているかを記録して共有することで、「誰かに見られている」という健全な緊張感が生まれます。作業員の方が機材を丁寧に扱うようになり、紛失や破損が減る効果も期待できるんです。

――管理業務そのものにかかる時間も大きな課題ですよね。

末吉:はい。これまで、複数のレンタル会社への問い合わせや資料作成に多くの時間を費やしていました。ある現場では、丸一日かかっていた棚卸と報告作業が、半日で終わるようになった事例もあります。

川瀬:管理業務から解放された時間を、現場の安全管理や品質向上といった本質的な業務に充てられる。それこそが、物品管理を効率化する一番の目的かもしれません。

「誰も全体を把握できない……」物品管理の根深い課題

――物品管理の重要性は理解できましたが、それではなぜ多くの現場で非効率な状態が続いてしまうのでしょうか?

寺島:特に建設業界では、その構造上、物品管理を難しくする特有の課題があるんです。プロジェクトが複雑化・大型化するなかで、1社のレンタル会社だけでは必要な機材を全て賄いきれないケースがほとんどになりました。

――複数の会社からレンタルすることで、管理が煩雑になるということですね。

寺島:はい。複数のレンタル会社から機材を調達するため、各社からExcelや紙など、バラバラのフォーマットで機材一覧が送られてきます。これを手作業で一つのリストにまとめ直す必要があるのですが、同じ機材でも会社によって名称が違うこともあって、非常に手間がかかるんです。

▲株式会社ダイヤモンド建機 末吉様

▲株式会社ダイヤモンド建機 末吉様

末吉:情報を一つにまとめるだけで膨大な時間がかかってしまうので、多くの現場では情報がバラバラのまま管理され、全体の状況を誰も正確に把握できていない、という事態に陥りがちでした。

――情報のまとめ方にも、まだ課題があるのでしょうか?

末吉:そうですね。Excelでの管理だけでなく、ホワイトボードに情報を書き出してマグネットで管理したり、手書きの台帳で記録したりといった、昔ながらの手法が今でも使われています。

川瀬:実はレンタル会社側にもデメリットがあって、建設会社から「今、何を貸していますか?」という問い合わせに、その都度リストを確認して回答する手間が発生していました。

アナログ管理とシステム導入、それぞれのメリット・デメリット

――多くの現場で使われているExcelや手書きでの管理と、専用のシステムを導入する方法、それぞれの特徴を教えてください。

寺島:Excelや手書きでの管理は、コストがかからず誰でも始めやすい一方、やはり情報の共有に大きな課題があります。

「最後に書き込んだのは誰だっけ?」という状況になりがちで、リアルタイムでの情報共有ができません。その結果、残しておくべき大切な情報が誰かに上書きされてしまう、といったことがどうしても起こってしまいます。

――では、専用の管理システムを導入する場合のメリットと、逆に難しさについてはいかがでしょうか?

末吉:システムを導入する一番のメリットは、やはり管理工数を大幅に削減できる点です。各社への問い合わせや資料作成といった作業が不要になりますし、レンタル商品の総数や内訳も一目でわかるので、全体のコスト感を把握し、無駄なコストを減らす意識にもつながります。

寺島:誰が何を使っているかが明確になるので、機材の紛失や破損が起きた際の責任の所在がはっきりするのも大きいですね。

▲株式会社ダイヤモンド建機 川瀬様

▲株式会社ダイヤモンド建機 川瀬様

川瀬:一方で、導入時の難しさとしては、現場ならではのスピード感との両立があります。建設現場では、一刻を争う緊急の機材手配も少なくありません。

そうした場面では、使い慣れた電話でのやり取りが今も中心となっているのが実情です。新しいシステムに全員が慣れるまでには、少し時間が必要かもしれません。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| Excelや手書きでの管理 |

|

|

| システムでの管理 |

|

|

💡コラム:開発パートナーに聞く! システム導入を成功させるためのポイント

ここまで、物品管理の重要性や具体的な方法について、ダイヤモンド建機の皆さんに伺ってきました。

「やはり、今のアナログな管理には限界がある」と感じつつも、「新しいシステムを導入すれば楽になるのは想像できるけど、最初に慣れるのが大変そう」「現場のみんなが使いこなせるだろうか……」といった不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

そこで本セクションでは、ダイヤモンド建機様が開発した物品管理システム「ConPath-D」にも携わっている、開発パートナーである弊社LIGのプロジェクトマネージャー・鎌に、数々のプロジェクト経験から見えてきた「現場が本当に使えるシステム導入のポイント」について、話を聞きました。

|

鎌 千種|株式会社LIG / UI/UX Designer / ManagerLIGのUI/UXデザイナー兼マネージャー。デザイナー歴15年超の視点とマーケティング観点を強みとする。本プロジェクトでは、ダイヤモンド建機様の開発パートナーとしてプロジェクトマネジメントを担当。 |

|---|

-

――新しいツールの導入には、現場の方々が慎重になるのも当然だと思います。そうしたなかで、システム導入を成功させるために重要なことは何でしょうか?

鎌:デジタルツールを導入する際に最も大きな課題は、「現在の業務の流れを大きく変えることによる、利用者への負担や戸惑いをいかに少なくするか」という点に尽きます。高機能なシステムでも、現場で使われなければ意味がありません。大切なのは、使う人の立場に立った「現場への配慮」です。

――具体的には、どのような配慮が必要なのでしょうか?鎌:まず大前提として、現場の状況を正確に把握することが重要です。

たとえばシステムを利用する方たちは、誰もが最新の高性能な端末を使っているわけではありません。さまざまなスペックのPCやスマートフォンが使われること、またWi-Fiが不安定な環境で作業することを想定する必要があります。どんな環境でもストレスなく、サクサク動く軽いツールを選ぶことが、導入成功の第一歩になりますね。

――なるほど。つまり「使いやすさ」も重要になってきますね。鎌:はい。特に現場で作業をしている状況だと、屋外の直射日光の下や、手袋をしたまま画面を操作することもあります。そうした場面を想像し、「ボタンは十分に大きいか」「少ないタップ数で目的の作業が完了するか」といった、徹底した「現場目線」のデザインが施されているかを確認することが大切です。

不要なボタンや複雑な操作は、利用者がツールから離れる原因になってしまいます。

――最初にシステムを使う際の「ひと手間」も、ハードルになることがありそうです。鎌:そうなんです。たとえば「ログイン」という最初の操作一つとっても、パスワードを思い出したり入力したりするのは、忙しい現場では想像以上に高いハードルになります。

もし可能であれば、ログインしなくても一部の機能が閲覧できる、あるいはより簡単な認証方法を採用しているなど、利用者が「ちょっと使ってみようかな」と思える最初の障壁を、可能な限り低く設定しているシステムを選ぶことをお勧めします。

【まとめ💡システム導入を成功させる3つのポイント】

- 現場の「状況」に合わせたツールを選ぶ(利用環境への配慮)

- 操作ステップが少なく、直感的に使えるデザインか(UI/UXへの配慮)

- 最初の「ひと手間」を極限まで減らす工夫があるか

まとめ

今回は、建設業界における物品管理の重要性から、具体的な課題、そして効率化を実現するためのポイントまで、ダイヤモンド建機の皆さんにお話を伺いました。

本記事のポイントを、改めて以下にまとめます。

- 物品管理は「コスト」「リスク」「業務効率」に直結する重要業務である。

- 特に建設業界では、複数社からのレンタルや従来の管理手法により、管理が煩雑になりがち。

- システム導入を成功させる鍵は、現場の負担を最小限に抑える「現場目線」の配慮にある。

インタビューを通して見えてきたのは、日々の小さな非効率が、気づかぬうちに大きなコスト増や工期遅延のリスクにつながっているという現実でした。

そしてその課題を解決するためには、システムを使用する一人ひとりが「これなら使えそうだ」と感じられる、シンプルで直感的なツールが必要不可欠であるということです。

建設現場の機材管理を最適化する「ConPath-D」

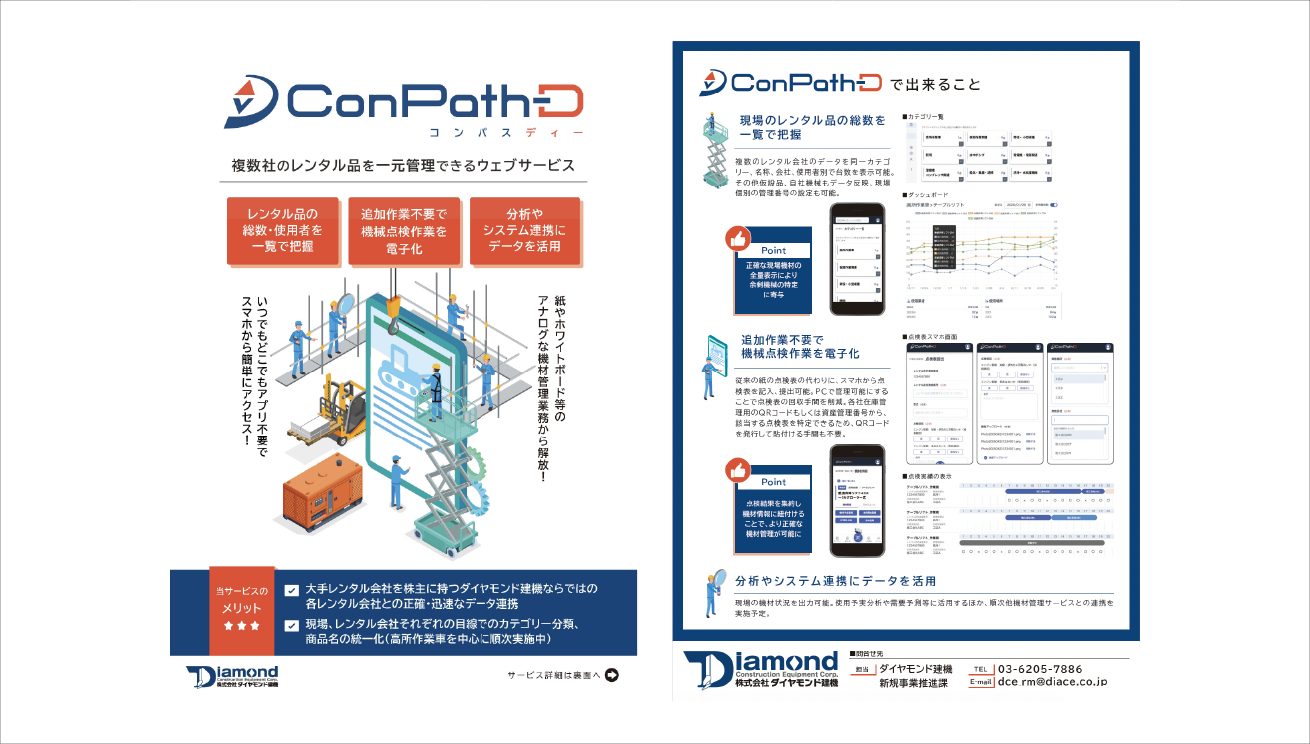

今回お話を伺ったダイヤモンド建機様が提供する「ConPath-D」は、まさにそうした現場の課題を解決するために開発された、建設会社向けの物品管理システムです。

このシステムは、複数のレンタル会社から調達した、形式の異なるあらゆる機材情報を一つの場所に集約し、一元的に管理できるクラウドサービスです。これまで担当者が手作業で行っていた情報収集や取りまとめの手間を大幅に削減し、誰でも、いつでも、正確な情報をリアルタイムで確認できる環境を実現します。

-

導入前:複数のレンタル会社から送られてくる、バラバラな形式のExcelや紙の情報を、担当者が手作業で集計。過剰発注や機材の紛失が多発し、管理に膨大な時間がかかっていました。

導入後:ConPath-Dが、各レンタル会社からの機材情報を自動で集約。現場の担当者は、統一されたフォーマットの画面を「見るだけ」で、全ての機材の状況をリアルタイムに把握できます。これにより、棚卸の手間や無駄なコストが大幅に削減されます。

これは、ダイヤモンド建機様が持つ業界内での長年の信頼関係と、レンタル会社との強固なネットワークがあるからこそ実現できた、利用者(建設会社)にも提供者(レンタル会社)にも負担をかけない「Win-Win」のソリューションです。

▼サービス概要チラシ ※画像をクリックすると拡大版を表示できます。

※画像をクリックすると拡大版を表示できます。

物品管理の方法を見直し、現場の生産性を向上させたいと考えているご担当者は、一度検討してみてはいかがでしょうか。