こんにちは! 人材紹介サービス「LIG Agent(LIGエージェント)」の山口です。

昨今の深刻な採用課題として売り手市場が挙げられます。福利厚生を拡充したり、待遇や条件を市場に合わせるなどの対策を講じても、人材の確保に苦戦している企業が多く見受けられます。そこで注目されているのが未経験者の採用です。

日頃より多くの採用担当者の方々とお話しする中でも、「未経験者はちょっと……」「考えてはいるけれど踏み切れない」といった声をよく耳にします。経験者採用と比べて不安要素が多く、躊躇されている方も少なくありません。

この記事では、未経験者採用で失敗しないコツや具体的なメリット、効果的な見極め方法まで詳しくお伝えします。採用課題解決の糸口として、ぜひ最後までお読みください。

目次

「未経験者」って誰のこと?3タイプを解説

そもそも「未経験者」とは。一言で未経験といっても大きく分けて3タイプに分かれます。

| 分類 | 定義 | 転職例 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 「業界」未経験者 | その業界での実務経験がない | 不動産営業 → 人材紹介営業 | スキルはあるが、業界特有の知識や慣習への理解が不足。 |

| 「職種」未経験者 | 同業界での経験はあるが、職種が違う | IT企業の事務 → Webディレクター | 業界理解はあるが、新職種の専門スキルや業務プロセスの習得が必要。 |

| 「完全」未経験者 | 正社員での就業経験がない | 飲食店アルバイト → Webディレクター | 正社員としての責任感や継続的業務への取り組み方から習得が必要。 |

上記の分類で考えると、職種の経験はあるが業界は未経験(例:不動産営業から人材紹介営業へ)という場合は「業界未経験者」に該当しますが、採用する側の捉え方としては「即戦力」として扱われることが一般的です。

役割やスキルセットが類似している中途採用では、「育成にどれだけのコストがかかるか」が未経験者かどうかを判断する基準となります。

ただし、企業によって認識は様々であるため、求人票に単に「未経験OK」と記載するだけでなく、「どの分野での未経験を受け入れるのか」を具体的に明記することで、応募時のミスマッチを効果的に防ぐことができます。

なぜ今「未経験者採用」が注目されているのか?

経験者の採用がますます難しくなっているから

未経験者採用が注目されているのは、冒頭で述べた売り手市場、有効求人倍率の上昇、そして深刻な人手不足が最大の背景となっています。

日本の生産年齢人口について、以下のような人口動態の変化が予測されています。

- ○ 生産年齢人口(15-64歳)は2065年に約4,500万人となる見通し(2020年と比べ約2,900万人の減少)。

○ 2065年には、老年人口(65歳以上)の割合が約4割に高まる一方、生産年齢人口の割合は約5割に低下する見通し。

(引用:人口減少と少子高齢化|内閣府ホームページ)

このような人口減少が進む中、経験者を採用することは極めて困難な状況となっています。

ハイレベルな募集を除く経験者採用の理由として、「業界・業種への理解を求める」「1〜3か月程度のOJT後は自立して業務を遂行してほしい」などが挙げられます。

ただし、リーダークラスや管理職候補など、豊富な経験が必須のポジション以外であれば、社会人経験さえあれば十分ではないか? この気づきが未経験者採用を活発化させる要因の一つとなっています。

未経験者でも活躍できる仕組みが整ってきたから

未経験者採用における最大の課題は「育成コスト」です。従来の「手取り足取り、背中を見せて育てる」スタイルは、もはや一世代前の手法と言えるでしょう。

現在では、eラーニングやSaaSツールの導入により、既存社員のリソースを大幅に消費することなく育成体制を構築できるようになりました。こうした仕組みを活用している企業は、積極的に未経験者を採用し、確実に戦力として育成することに成功しています。

未経験者採用のうちデザイナー職に限定して、入社後の育成フォローとして1年間無料でデザインの相談窓口を設置し、新人デザイナーが業務時間外でもデザインについて気軽に相談できる環境を整備しています。

オンラインで手軽に外部の専門アドバイザーへデザインや業務上の課題について相談できるこの革新的な仕組みは、未経験者採用に不安を感じる企業にとって大きな後押しとなっています。

未経験者採用のメリット・デメリット

メリット①柔軟性が高く、自社カルチャーに馴染みやすい

未経験者採用の大きなメリットの一つは、同職種での他社経験がないため、柔軟に業務に適応できることです。

経験者といっても、前職の企業によって業務の進め方やスタイルは大きく異なります。中途採用において、前職のやり方に固執する姿勢を持ち込まれることは、既存社員にとって必ずしもプラスに働くとは限りません。むしろ「自社の方針に合わせてもらう」という調整作業が発生し、現場にとって負担となるケースもあります。

これは受け入れ側だけの問題ではありません。入社した本人も「前職のやり方の方が効率的だったのに」と不満を感じる場面に遭遇することがあります。

その点、未経験者であれば、すべてを一から素直に吸収する姿勢を持っているため、スムーズな業務習得と職場への定着が期待できます。

メリット②成長意欲の高さや育成によってもたらす既存社員への良い影響

多くの未経験者からは「早く一人前になって成果を出したい」「育成していただいた分のリターンを必ず生み出そう」という強い意気込みが感じられます。

もちろん経験者も高い熱量を持って入社するのは当然ですが、未経験者のエネルギーは2倍、3倍にも感じられることがあります。そもそも未経験の職種にチャレンジする意欲そのものが、高く評価されるべき要素と言えるでしょう。

さらに、「立場が人を育てる」という言葉通り、未経験者の育成は指導する側の成長機会にもなります。新卒採用と違って社会人としての基礎教育は不要なため、その職種に必要な専門技術や業界知識、実務ノウハウの指導に集中できます。

育成プロセスを通じて、成長意欲が組織全体に広がったり、既存社員が無意識に行っていた業務を改めて体系化するきっかけが生まれることもあります。このように、未経験者採用には双方の成長を促進する大きなメリットがあるのです。

メリット③人材獲得の選択肢が広がり、採用競争を避けられる

新規採用を検討する際には、プロジェクトの拡大や欠員補充、産休・育休取得者の代替要員確保など、必ず明確な理由があります。

「いつまでに何名必要」といった目標を達成するには、現在の人材採用市場は競争が激しすぎるのが実情です。採用が間に合わなければ、プロジェクトの開始が遅れたり、欠員状態のまま既存社員に過度な負担をかけることになります。特に欠員補充ができずに既存社員への負担が続く場合、さらなる離職を招く悪循環に陥る可能性があるため、絶対に避けなければなりません。

採用目標を確実に達成するためには、募集要件の幅を広げることが重要です。求人票に「経験1年以上必須」と記載するなら、「未経験でも同等のスキルがあれば応募可能」として未経験者も対象に含めてみてはいかがでしょうか。

選考コストの無駄を懸念する場合は、実務経験以外に必要なスキルを具体的に明記することで、大きなミスマッチを防ぐことができます。

また、人材紹介会社の担当者には、最低限必要なスキルや知識レベルを可能な限り具体的に、かつハードルを下げて伝えることが重要です。未経験者の中にも、優秀なポータブルスキルを持った人材は数多く存在します。

デメリット①教育や育成にコストと時間がかかる

一方で、もっとも懸念されるデメリットは育成にかかるコストです。未経験者が独り立ちするまでの期間中、育成担当として既存社員1名のリソースが継続的に必要となります。

必要な工数は、未経験者がすでに持っている知識やスキルのレベルによって変わりますが、担当業務の進め方だけでなく、社内の勤怠システムや各種規則、企業のビジョンや目標といった組織理解まで幅広く指導する必要があります。ただし、経験者であっても管理職などの特別なポジションを除けば、同様の育成期間は必要です。

工数に差はあるものの、本人の基礎的な素養に加えて、これまでに身につけた社会人としての教養の深さによって、育成期間を大幅に短縮することが可能です。こうしたポテンシャルを正確に見極めることが、未経験者採用を成功させる重要なポイントといえます。

デメリット②見極めの失敗による早期離職のリスク

では、ポテンシャルの見極めに失敗した場合、どのようなリスクが発生するのでしょうか。もっとも懸念されるリスクは早期離職です。

せっかく採用コストをかけて採用した人材が早期に退職してしまうことは、企業にとって大きな痛手となります。特に人材紹介会社経由で採用手数料を支払っている場合は、経済的な損失も相当なものになります。

ただし、早期離職は転職者本人のキャリアにも悪影響を与えるため、実際には頻繁に起こる事例ではありません。企業と候補者の双方が互いを深く理解できるような面接プロセスを設計することで、未経験者採用におけるこうしたリスクは十分に防ぐことができます。

未経験者採用に失敗しないための成功条件とは?

メリットとデメリット、そしてその対処法を理解したうえで、実際に未経験者採用の失敗を防ぐにはどうすればよいのでしょうか。

採用要件を「スキル」ではなく「資質」で定義する

経験の有無に関わらず、スキルだけで判断することは本質的な採用につながらないため、候補者の資質を見抜くことが重要です。特に未経験者採用の場合、実績がない、または少ないのは当然であり、判断材料が不足するのは避けられません。

その場合は、候補者がどのような資質を持っているかに注目しましょう。例えば「吸収力がある」「説明が論理的」「期限を守れる」など、行動特性を基準に採用要件を定義し、適性検査やSPIなどを選考プロセスに組み込んで客観的に見極めることが効果的です。

「育成前提」で動ける体制が整っていること

前述の通り、未経験者には育成が不可欠なため、社内体制の整備が必要です。採用後に育成リソースを確保できない場合、放置状態となり、結果的に戦力として活用できないリスクが生じます。

先行投資として育成フローを構築し、以下を事前に決定しておきましょう。

- 何を育成するか

- 誰が担当するか

- いつまでに完了するか

- どうやって進めるか

- どの程度まで習得させるか

商談への同席や実務の見学を通じて自発的に学習してもらうスタイルでも構いませんが、育成対象者が取り残されないよう配慮が必要です。行動ベースの評価項目を設定したうえで、定期的な1on1や面談を実施し、理解度や進捗を把握して疑問点を解消できる環境を整えましょう。遠慮を防ぐためにも、育成担当者との1対1だけでなく、第三者が介入する機会も設けることが大切です。

求人票と面接での情報開示に一貫性があること

「自分が本当に未経験でやっていけるのか……」求職者は応募段階では求人票と面接で得られる情報でしか判断できません。

実際に入社後、「聞いていた話と違う!」「こんなスキルも必要だったの?」といった追加要求を突然提示されると、未経験への不安に加えて「戦力になれないのではないか」という自信喪失につながります。

募集時点で必要なスキルや求める人物像を明確にし、入社後の混乱を避けるために現場の状況を十分に把握しておきましょう。

入社後のミスマッチは双方にとって大きな損失となります。能力以上のことに対して努力する意欲や熱量があれば自己研鑽を促すことも可能ですが、すべての人がそうした特性を持っているわけではないことを理解する必要があります。

現場と人事の期待値をすり合わせておくこと

最終的には現場で働くことになるため、人事部門の期待値だけでなく、現場が求める水準を把握することが極めて重要です。密に連携し、適切な人材の採用に向けて協力体制を構築しましょう。

評価基準を明確にするとともに、選考プロセスに現場社員や責任者を参加させることで、求職者自身も安心して選考を進めることができます。

どんな人を採用すべき?未経験者の見極めポイント

社会人経験といっても、前職の職場環境や個人のポテンシャルは人それぞれです。過去の行動・対人能力・適応力・キャリア意識といった、その人の”土台”を見極めることが、入社後の活躍と定着の鍵となります。

職務経歴書だけでは測れないポイントとは、どのような点でしょうか。以下のポイントを確認してみましょう。

再現性のある行動を取ってきたか

「なんとなく……」「偶然うまくいった」といった曖昧な説明は、行動する際の思考プロセスが具体的でないため、再現性のない経験と判断できます。

前職での体験や日常生活において、何をどう考えて行動し、成功した理由だけでなく失敗した理由についても明確に説明できる人材は、未経験であっても大きな成長可能性を秘めています。

なお、そうした成長ポテンシャルを伸ばせる環境を提供することも、企業側が取り組むべき重要な課題の一つです。

状況を言語化できるか

課題のある状況を一人だけで解決しようとする人は、未経験転職には向いていません。面接で「過去に困った際、どのように対処したか」を質問することで、わからないことを曖昧なままにせず、適切な報告・連絡・相談ができるか、また質問力や疑問点の言語化能力があるかを見極めることができます。

これは経験者採用でも経験の深さによっては重要なポイントですが、未経験者採用では特に注意深く確認すべき要素です。

環境適応力があるか

転職は求職者にとって環境の大きな変化を意味するため、適応力は必須条件です。さらに未経験転職では、業界のルールやスピード感、企業文化への適応も求められます。

前職も異業種転職だった場合は、その際どのように適応したか、異なる価値観とどう向き合ったかを質問しましょう。

異業種転職の経験がない場合は、「業界知識がない中で弊社の業界について調べた内容を教えてください。どのような方法で情報収集しましたか?」など、業界理解への積極的な姿勢を確認することで適応力を見極めることができます。

働く目的が具体的で、自分の言葉で語れるか

転職活動を始める際には、必ず何らかの理由やきっかけがあります。その理由やきっかけに具体性があり、さらに「なぜ今なのか」「なぜこの業種への転職なのか」について自分の言葉で語れる人材こそ、未経験者であってもキャリアビジョンが明確で、入社後のミスマッチが少ない人材と考えられます。

どの項目においても、具体的な言語化ができることが、社会人経験の質を判断する重要なポイントとなります。

未経験者採用で成功した企業事例

未経験者採用が本当に成功するのか、これまでの未経験者採用における企業の実際の事例をご紹介します。

「優秀な未経験者を採用するチャンス」(大手IT企業の事例)

経験者採用の競争が激化した中で踏み切った、未経験者の中途採用。新卒と比較すると既存社員との年齢層が近くコミュニケーションの活性化にも繋がるという利点も挙がっています。

採用基準には以下の項目を設定し、マッチ度を厳正に審査されました。

- 周囲にポジティブな影響を与えられる

- フィードバックをきちんと受け入れられる素直さと謙虚さがある

- 当事者意識が高い

ポートフォリオから伺い知ることができる真面目さやまとめ方の美しさによるUI面の伸び代も、採用に至ったポイントとのことです。技術に関しても納得感のある採用に繋がったのは、未経験者採用にも裾野を広げたからこそだったのではないでしょうか。

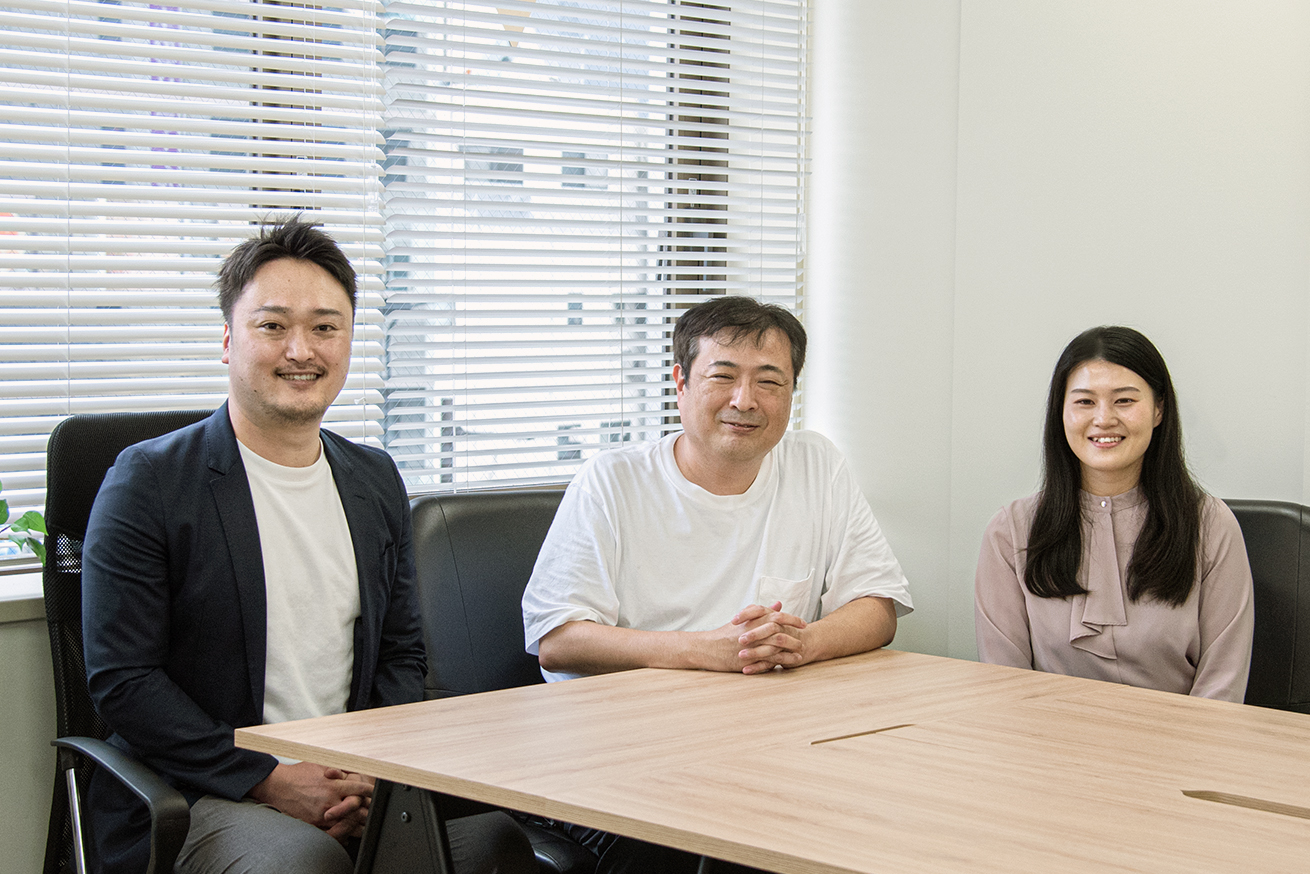

倍率100倍のWebデザイナーに未経験者を採用(ECコンサル企業の事例)

倍率100倍!たった一人のWebデザイナーに未経験者を採用した理由

倍率100倍!たった一人のWebデザイナーに未経験者を採用した理由

採用企業が100名を超える候補者の選考の中で重視したのは柔軟性。新たな業界に飛び込むために習得した知識や知見などの学びを、就職したのちにも継続して吸収する力を見極めての採用でした。

それまでの職歴内容や異業種へ挑む理由が明確である人という事に加え、日々の変化を楽しむことができる人柄であることが、新規事業の立ち上げメンバーとして望ましいと判断され、優秀な未経験者の採用が実現できた事例です。

まとめ

「即戦力の経験者を採用する方が安心……」という心情とは裏腹に、人材採用の競争はますます激化しています。できる限り早めに採用計画を立て、優秀な未経験者を採用・育成することで、自社の文化に深く根ざした社員を確保してみてはいかがでしょうか。

採用にお困りのご担当者様は、ぜひ弊社LIGが運営する「LIG Agent(LIGエージェント)」へご相談ください。

体験入社・インターン形式での採用支援も行っているため、候補者の人柄を間近で確認したうえでの採用も可能です。みなさまの採用課題を一緒に解決できれば幸いです。