こんにちは。メディアディレクターの岩です。

LIGで記事広告の制作を担当してから、はや1年が経ちました。最初は記事広告の意味すらよくわからなかったレベルでしたが、今では自分が制作した記事広告がお問い合わせに繋がったり、ありがたいことに「LIGに頼んでよかった!」とお客様からご連絡をいただけたりするようにもなりました。

今回はこの1年の経験を踏まえて、「LIGの記事広告はどういう流れで作られているのか」について書いていきたいと思います。

LIGの記事広告やメディアディレクターというお仕事に興味がある方に読んでいただけますと幸いです。

そもそも記事広告って何? という方は、下記の記事を読んでみてください。 記事広告とは?メリットや事例をプロが徹底解説

目次

クライアントからヒアリングをする

記事広告も広告の一種。クライアントのマーケティング活動の課題を解決するものでなければなりません。

まずはじめに、クライアントが抱えている課題が何なのかを知る必要があります。課題は大きく分けて2つあると思っています。以下コンバージョン(CV)とは、LIGの記事広告を読んだユーザーがクライアントのLPに遷移して、資料請求や説明会申し込み、もしくは商品購入に至った場合を指すものとします。

- 2つの課題

-

- 顕在層へのアプローチとしてリスティング広告を運用してきたが、限界を感じてきている。準顕在層、潜在層の顧客を獲得したいと考えている・・・CV目的

- 良い商品なのにそもそも認知度が低い。まず商品の名前だけでも知ってもらいたい・・・認知目的

ヒアリングが甘いと見当外れな企画を提案してしまうこともあります。企画を提案するのに必要な項目を漏れなくヒアリングしていきます。

- ヒアリング項目例

-

- 本施策で解決したいこと(目的)

- PR商材の強み、弱み

- ターゲット、ペルソナ像

- 現在のプロモーション状況

課題に沿った企画を立案する

クライアントの課題をヒアリングしたら、担当セールスと、メディアディレクター(記事広告の企画・制作進行を行う)でブレストを行います。クライアントの課題がPV(認知拡大)なのかCV(コンバージョン)なのかで企画のテイストが大きく変わってきます。

ブレストの準備

事前準備をすることがブレストの質を高める上で重要です。

- ブレストの準備に必要なこと

-

- 商材理解(商材LPの読み込みなど)

- 市場&競合分析

- 検索ボリューム&キーワード調査

- ペルソナ・カスタマージャーニー設計

まずはクライアントの商材LPを隅から隅まで読み込んだりして商材を理解し、その上で競合が何に当たるのか、競合と比較して弱み・強みが何なのかを調べます。さらにLIGでは「MIERUCA」というツールを使って、商材に関する検索キーワードや検索ボリューム、共起語を調べています。

以上の分析を踏まえた上で今回の企画のペルソナがどういった人物像なのかを想定します。

企画ブレスト

LIGブログの記事広告で用いる企画の種類はさまざまありますが、主に下記のように分類できます。どんな方向性の記事にするか、ブレストを通して固めていきます。

- CV目的

-

- 実際に商材を使ってみた

- 担当者インタビュー

- ユーザーインタビュー

- LIG社員が商品解説する記事

- まとめ記事

- その他「やってみた」系記事

- 認知目的

-

- おもしろ企画など(とくにフォーマットはない)

CVを目的とした記事はだいたい6つのジャンルに当てはまります。認知目的の記事にはとくにフォーマットはありません。ただすべてに共通するのは、読者に読んでもらうためにはコンテンツとして面白く、時にはユニークな切り口が必要だということです。

たとえばこちらの記事。 起業する前に知っておきたかった!ほとんどの人が500万円以上の資金調達ができる方法を創業融資のプロから教えてもらいました。

導入で僕自身が学生時代に居酒屋を経営して失敗したというエピソードを紹介し、公認会計士の方に資金調達の方法を聞くという企画でした。融資と出資のメリット・デメリットを紹介する記事になっており、これから起業しようと考えている人、起業してから間もない人に読まれ、多くのCVを獲得しました。

ただのインタビュー記事でも切り口の工夫次第で、ペルソナに共感されるコンテンツになります。

このように、ただなんとなく企画をブレストするのではなく事前に調べた情報をもとにクライアントに論理的に説明できる企画を作り、提案します。

入社当時は自信がなくて企画ブレストで発言することができませんでしたが、この1年でだいぶ成長しました。日頃からSNSで良いコンテンツがないかアンテナを貼ったり、日常生活で面白いと思ったクリエイティブはすべてEvernoteにまとめて、ブレストのときに見返すと案外良い企画が思いつくものです。

制作予算・スケジュール策定とスタッフィング

無事に企画が通ったら制作予算とスケジュールを決めていきます。受注金額に応じて制作予算が決まっており、その予算を何に使うかを大まかに決めます。

- 制作費の主な用途

-

- 外注するライターさんに支払う執筆料

- ロケの場所代

- 衣装・小道具代

- キャスティング費用

制作予算とスケジュールが決まれば、次はスタッフィング。

カメラマン、エディター、ライターをアサインします。基本的にはLIG社員が制作しますが、ライターに関してはフリーランスの方に依頼をすることもあります。それぞれの企画や商材に強いライターさんがいるので、案件ごとに適したスタッフィングが必要です。

記事アウトラインを作成

ライターさんが決まれば、案件内容をブリーフィングして記事のアウトラインを作っていきます。記事アウトラインは状況によってライターさんが作る場合もありますし、メディアディレクター側が作る場合もあります。アウトラインを作る前にLIGの過去記事や他メディアの類似記事を集めて、構成や見せ方はそれらの記事を参考にして、アウトラインに取り入れていくとスムーズ。

記事を書いてくれるライターさんにPRする商材や企画の概要を共有し、記事の完成イメージを一緒に思い描けるかが良いコンテンツを作る鍵となります。

僕は、良いコンテンツを作るために「5W1H」のフレームワークで会話することを心がけています。とくに、「Who」「What」「How」は記事を作る上で重要視しています。

「Who」は記事を読んでもらいたいペルソナであり、「What」は読者にとって有益な情報、またはペルソナにとって刺さるポイントになります。それをどういう表現や構成で伝えていくのかが「How」にあたります。

この3つがしっかり定まっていないとクライアントや編集からフィードバックがあったときに、「あれ? この記事って誰のためのコンテンツなんだっけ?」となりがちです。逆にいうと、「Who」「What」「How」の軸がしっかりしていれば、スムーズに校了まで持っていくことができます。

ロケの準備

アウトラインが完成したら、次はロケの準備をします。ロケを成功させるための要素のほとんどは準備にあります。

場所

記事のテーマによって適切な場所を選びます。たとえば、「使ってみた」だったらLIG社内が多いですし、「担当者インタビュー」の場合は先方のオフィスで撮影をおこないます。

LIG社内の雰囲気では合わない場合は、「スペースマーケット」などのサービスを使ってレンタルスペースを取ることも多いです。自然光の入り具合や部屋の大きさはカメラマンと相談して、必要な場合はロケハンをします。

撮影場所は記事の雰囲気を左右する重要な要素なので、イメージ通りで妥協のないよう会場を選定します。

衣装・小道具

たとえば、賢いキャラの登場人物にはメガネを準備するなど、登場人物の役に合った衣装や小道具にもこだわります。ロケ前日にあれがない、これがないと焦ってドンキに行かないように、事前にAmazonで発注します。

キャスティング

キャスティングが必要な企画は、芸能プロダクションやエキストラ会社にオファーをして適切なタレントをキャスティングします。SNSで影響力があるタレントをキャスティングすれば、記事公開と同時にSNSで投稿してもらえるので、認知を広げる記事には重要なポイントとなります。

最近は、LIGでインフルエンサーを用いた情報拡散プラットフォーム「door」がリリースされたので、キャスティングがより強くなりました。

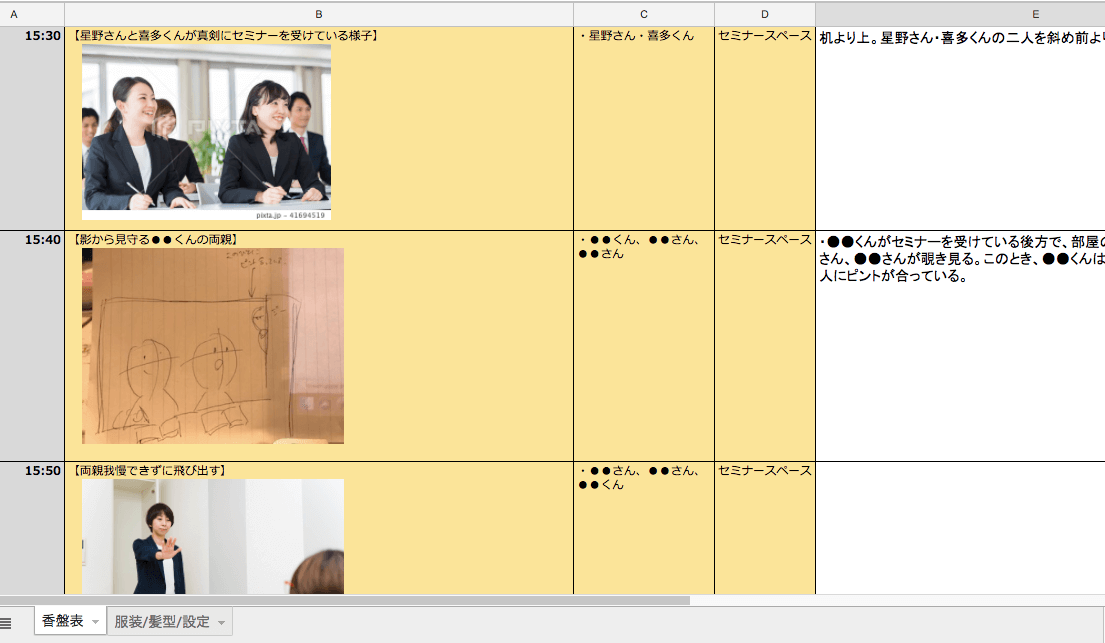

香盤表の作成

ロケ当日に円滑な撮影ができるよう、香盤表※を作成します。

香盤表はロケ当日を円滑にするためだけでなく、事前に撮影のイメージをクライアントやキャストに共有するために必要となります。

ロケ当日

いよいよロケ当日です。

当日は事前に作成したロケの香盤表どおりに撮影の段取りが運ぶよう、ディレクションに徹します。とくに、出演者の表情や写真の構図を自分のイメージどおりになるよう、カメラマンやキャストと密にコミュニケーションを取っていきます。

ありがちな失敗が、撮影を終えたあとに「やばい! あの写真撮り忘れた!」となることです。撮り漏れがないよう、撮影中に香盤表にチェックを入れてます。

撮影が終わったら、写真データをライターさんに共有し約1週間で初稿を納品してもらいます。ロケ後に、執筆の方向性をライターさんと打ち合わせすることも忘れないように。初稿が上がったときに「あれ? イメージと違う……」とならないように気をつけています。

初稿〜校了まで

ライターさんから初稿が上がってきたら、まずは自分でチェックし打ち合わせしたとおりの原稿になっているか確認します。問題なかったら社内のエディターに校正チェックの依頼をします。そしてWordPressに入稿したら、クライアントに初稿を送ります。

LIGでは初稿→2稿→最終稿の合計2回の修正があります。クライアントからのフィードバックを原稿に反映し、校了します。

読者ペルソナを意識してコンテンツを制作することが大事といいましたが、この段階でも身の回りのペルソナに近い人に見てもらうことにしています。書き手の想いや意図を活かしつつ、できるだけ客観的に記事を編集していきます。

記事広告制作には、クライアント、ライター、エディター、カメラマン、デザイナーとたくさんの人がかかわるので、スケジュールに遅れが出ないよう無理のないスケジュールを組み、常に先読みして進行管理をしていきます。

僕は忘れっぽいのでGoogleカレンダーに校了までのスケジュールを入れて管理しています。2〜3週間後先までタスクをカレンダーに入れて時間単位で何をすべきかGoogleカレンダーを見たらわかる状態を心がけました。

Googleカレンダーでのタスク管理方法について詳しくはこちらの記事を見てみてください。 Googleカレンダーユーザーは知っておくべき神ワザ!ひとつ上のタスク管理術

公開後の記事拡散

公開されたら、記事広告制作にかかわったみなさんにご報告をし、記事をより多くの人に読んでもらうための拡散をしていきます。現状、LIGはFacebook広告をメインに広告施策をおこなっています。

マーケターのまこりーぬさんと打ち合わせをして、どのセグメントでどういったクリエイティブで広告運用するかを決めていきます。運用を開始したあとも定期的にクリック単価を確認して、高騰してきたらクリエイティブやセグメントを変えるなどして対応しています。

最後にクライアントには日別のPV、記事遷移数、CTRなどの情報をレポートにまとめて提出しています。

まとめ

いかがだったでしょうか。LIGではこういった流れで記事広告を制作しています。

ここまで読んで「記事広告の制作にかかわってみたい!」と思ってくれた方は、ご連絡をいただければより詳しい仕事内容についてお話しさせていただきます。一緒にGoodなコンテンツをつくっていきましょう!

たった1年でこれだけのことを覚えられたのは、入社当初から責任ある仕事を任せてもらえたからだと思います。記事広告制作に必要なことを覚えられたら、ほかの媒体でも転用できるスキルが身につきます。

短期間で圧倒的な成長を身に付けたい方はぜひエントリーを。