こんにちは、クリエイター特化型人材紹介「LIGエージェント」の中林です。

「即戦力人材の採用が難しい」「採用コストが高騰している」といった課題を抱えている企業にとって、ポテンシャル採用は有力な選択肢です。

ポテンシャル採用とは、応募者の現在のスキルや経験よりも、将来の成長可能性や潜在能力を重視して人材を採用する手法です。特に新卒採用や未経験者の中途採用で用いられ、入社後の教育や育成を通じて長期的な戦力化を目指します。

本記事では、ポテンシャル採用の基本からメリット・デメリット、成功させる具体的な方法、実際の企業事例まで徹底解説します。

目次

ポテンシャル採用とは?基本概念と注目される背景

ポテンシャル採用の定義

ポテンシャル採用とは、応募者の現在のスキルや経験ではなく、将来の成長可能性(ポテンシャル)を評価して採用する手法です。

具体的には、以下のような要素を重視して採用判断を行います。

- 学習意欲:新しいスキルを積極的に習得しようとする姿勢

- 適応力:変化する環境に柔軟に対応できる能力

- 素直さ:フィードバックを受け入れ、改善できる姿勢

- 価値観の適合性:企業文化や理念への共感度

- コミュニケーション能力:チームで協働できる基礎力

特に新卒採用や、業界未経験者の中途採用で活用されることが多く、入社後の教育プログラムや育成体制を整備したうえで、長期的な視点で人材を育てていくアプローチです。

スキル採用との違い

ポテンシャル採用とスキル採用には、以下のような明確な違いがあります。

| 項目 | ポテンシャル採用 | スキル採用 |

|---|---|---|

| 評価基準 | 将来性、成長可能性、価値観 | 現在のスキル、実務経験、実績 |

| 採用対象 | 新卒、未経験者、異業種からの転職者 | 経験者、即戦力人材 |

| 戦力化までの期間 | 6カ月〜2年程度 | 1〜3カ月程度 |

| 教育コスト | 高い(研修・育成プログラム必須) | 低い(OJT中心で対応可能) |

| 採用コスト | 低い(母集団が広い) | 高い(競合多数、人材紹介手数料高額) |

| 定着率 | 高い(企業文化に適応しやすい) | 中程度(ミスマッチリスクあり) |

スキル採用は短期的な成果を求める場合に適していますが、採用市場が逼迫している現在では、優秀な経験者の確保が困難です。一方、ポテンシャル採用は時間とコストはかかりますが、長期的な視点で企業に適した人材を育成できるメリットがあります。

注目される背景と時代の変化

近年、ポテンシャル採用が注目されている背景には、以下のような時代的な変化があります。

1. 深刻な人材不足

近年の労働市場では、有効求人倍率が1倍を超える状態が続いており、企業は人材確保に苦戦しています。特にIT・技術職では求人倍率が高く、即戦力人材の採用競争は激化しています。少子高齢化による労働人口の減少により、この傾向は今後も続くと予想されます。

2. 採用コストの高騰

経験者採用では、人材紹介会社への手数料が年収の30〜35%かかるケースが一般的です。年収500万円の経験者を採用する場合、150万円以上の採用コストが発生します。一方、未経験者採用では手数料が抑えられたり、求人媒体での採用が可能になったりと、コスト面でのメリットがあります。

3. 働き方の多様化

リモートワークの普及やキャリアチェンジの一般化により、異業種からの転職や未経験分野へのチャレンジが増えています。企業側も、これまでの経験や学歴にとらわれず、多様なバックグラウンドを持つ人材を受け入れる体制が求められています。

4. スキルの陳腐化スピードの加速

IT技術の進化により、5年前のスキルが現在では通用しないケースも増えています。そのため「現在のスキル」よりも「継続的に学び続ける姿勢」を持つ人材の方が、長期的には価値が高いという考え方が広がっています。

ポテンシャル採用のメリット5つ

ポテンシャル採用には、企業にとって以下のようなメリットがあります。

1. 採用コストの抑制

即戦力となる経験者の採用には、高額な人材紹介手数料がかかります。特に人材紹介会社を通じた採用では、年収の30〜35%が相場となっており、年収600万円の人材を採用する場合、約180万円〜210万円の費用が発生します。

一方、ポテンシャル採用では以下のようなコスト削減が期待できます。

- 求人媒体での採用が可能:人材紹介よりも低コストで募集できる

- 母集団が広い:未経験者も含めることで応募者数が増え、選択肢が広がる

- 人材紹介手数料が抑えられる:未経験者枠では手数料率が低めに設定されることもある

初期の採用コストを抑えられる分、その予算を教育プログラムや育成体制の整備に投資することで、長期的なROIを高めることが可能です。

2. 組織の若返りと活性化

ポテンシャル採用では、若手人材や異業種からの転職者など、多様なバックグラウンドを持つ人材を採用できます。これにより、組織に以下のような変化がもたらされます。

- 新たな視点の導入:既存メンバーとは異なる発想や視点が生まれる

- 組織の新陳代謝:年齢構成のバランスが改善される

- チャレンジ精神の醸成:学ぶ姿勢を持つ人材が組織全体に刺激を与える

- デジタルネイティブの採用:若手人材によるDX推進の加速

特に創業期やスタートアップ企業では、変化を楽しめる人材が組織文化の形成に大きく貢献します。

3. 長期的な戦力化と定着率の向上

ポテンシャル採用で入社した人材は、企業の文化や価値観に染まりやすく、長期的な定着が期待できます。

経験者採用では、前職での働き方や価値観が既に形成されているため、企業文化とのミスマッチが起こりやすい傾向があります。一方、未経験者は以下のような特徴があります。

- 柔軟な適応力:企業独自のやり方を素直に吸収できる

- 帰属意識の醸成:「育ててもらった」という恩義から定着率が高まる

- キャリア形成の一体化:企業とともに成長するキャリアパスを描ける

実際、新卒採用で入社した社員の定着率は中途採用よりも高い傾向にあり、同様の効果がポテンシャル採用でも期待できます。

4. 企業文化への適応性が高い

ポテンシャル採用では、スキルよりも価値観や人柄を重視した採用が可能です。これにより、以下のようなメリットが生まれます。

- 企業理念への共感度が高い:価値観重視の採用で文化的フィット感が高まる

- チームワークの向上:人柄重視の採用でコミュニケーションが円滑になる

- 離職率の低下:文化的ミスマッチによる早期離職を防げる

スキルは後から教育できますが、価値観や人柄は変えることが困難です。ポテンシャル採用では、「一緒に働きたい人」を採用できるという大きなメリットがあります。

5. 採用候補者の母集団が広がる

「実務経験3年以上」といった条件を外すことで、応募者数が大幅に増加します。これにより、以下のようなメリットが得られます。

- 優秀な人材との出会い:経験の有無にかかわらず、ポテンシャルの高い人材を発見できる

- 多様性の確保:異業種からの転職者など、多様なバックグラウンドを持つ人材を採用できる

- 採用競争の回避:経験者採用の激戦を避け、独自の採用基準で人材を確保できる

実際に、未経験者募集で100名以上の応募があったケースもあり、「未経験OK」という条件が優秀な人材を引き寄せる効果があることがわかります。

ポテンシャル採用のデメリット3つと対策

ポテンシャル採用にはメリットがある一方で、以下のようなデメリットも存在します。ただし、いずれも適切な対策を講じることで解決可能です。

1. 教育・育成コストと既存社員の負担増加

デメリット

未経験者を採用するため、入社後の研修やOJTなどの教育プログラムに時間と費用がかかります。研修費用、指導者の時間コスト、学習環境の整備、トレーニング期間の人件費などが発生します。

また、既存社員への負担も大きな課題です。指導に時間を取られて自分の業務が進まない、教えることに慣れていない社員には精神的なストレス、指導役に偏った負担がかかると不公平感が生まれるといった問題があります。

対策

教育コストは投資と捉え、以下のような工夫で効率化できます。

- 体系的な育成体制の構築:研修プログラムを一度構築すれば複数人に適用でき、eラーニングを活用すれば反復学習が可能で指導者の負担も軽減

- メンター制度の整備と支援:先輩社員1人が担当することで指導の属人化を防ぎ、月額1〜3万円程度の手当を支給して負担を認める

- 既存社員への配慮:人事評価で「育成貢献度」を加点対象にし、育成期間中は通常業務の目標を下げるなど現実的な調整を行う

- 助成金の活用:人材開発支援助成金など、国の支援制度を利用してコストを抑える

初期の採用コストが抑えられる分を教育に投資すれば、トータルコストは経験者採用と大きく変わらないケースも多くあります。

2. 戦力化までに時間がかかり短期的な成果が出にくい

デメリット

即戦力となる経験者と異なり、業務に慣れて独立して業務を遂行できるまでに6カ月〜2年程度の時間が必要です。その間、既存社員が指導やフォローに時間を割く必要があり、チーム全体の生産性が一時的に低下する可能性があります。

対策

戦力化までの期間を短縮し、組織全体への理解を促す工夫が必要です。

- 効果的な育成方法の設計:3カ月・6カ月・1年の明確なマイルストーンを設定し、小さなタスクから始めて徐々に難易度を上げる。実務と座学をバランスよく配置し、週次1on1で進捗確認と課題の早期発見を行う

- 経営層への説明と合意形成:ポテンシャル採用の目的と期待効果を文書化し、5年間のトータルコストを経験者採用と比較して数値で示す。社内外の成功事例を共有して実現可能性を伝える

- 短期・長期のバランス:即戦力とポテンシャル採用を組み合わせ、双方のメリットを活用

また、長期的な視点で評価する文化を社内に浸透させることも重要です。

3. ミスマッチのリスク

デメリット

採用時に将来性を見込んでも、実際の業務や企業文化との適合性に問題が生じる可能性があります。期待したポテンシャルが発揮されない、企業文化に馴染めない、入社後のギャップに耐えられず早期離職してしまうといったリスクがあります。

対策

ミスマッチを防ぐには、採用段階での見極めと入社後のフォロー体制が重要です。

- 採用段階での徹底的な見極め:1次・2次・最終と複数回の面接を実施して多角的に評価。選考前のカジュアル面談や1日〜数日の職場体験で相互理解を深め、適性検査で客観的データを取得

- 入社後の継続的なフォロー:月次で上司や人事との面談を実施し、早期に課題を発見して対応

実際の成功事例では、「変化を楽しめるか」といった明確な採用基準を設定し、面接で徹底的に確認することで、ミスマッチを防いでいます。

ポテンシャル採用が向いている企業・向いていない企業

ポテンシャル採用は、すべての企業に適しているわけではありません。自社の状況を踏まえて、導入の適否を判断することが重要です。

向いている企業の特徴

以下のような特徴を持つ企業は、ポテンシャル採用が成功しやすい傾向があります。

- 長期的な視点で人材育成ができる:数年かけて人材を育てる余裕がある

- 体系的な教育プログラムがある:研修制度やOJT体制が整備されている

- メンター制度が機能している:先輩社員が後輩をサポートする文化がある

- 企業文化が明確:自社の価値観やビジョンが言語化されている

- 成長フェーズにある:組織拡大期で、多様な人材を受け入れる柔軟性がある

- 定型業務が多い:マニュアル化しやすく、段階的な育成が可能

- チームワーク重視:協力して業務を進める文化があり、育成をチームで支援できる

特に、創業期やスタートアップ企業では、「変化を楽しめる人材」「企業とともに成長したい人材」を求めるため、ポテンシャル採用との相性が良いといえます。

向いていない企業の特徴

一方、以下のような状況の企業では、ポテンシャル採用は難しい可能性があります。

- 即戦力が急務:すぐに成果を出さなければならない状況

- 教育体制が未整備:研修プログラムやマニュアルがなく、属人的な業務が多い

- 人手不足が深刻:既存社員に育成の余裕がない

- 高度な専門性が必要:短期間での習得が困難な専門知識・スキルが必須

- 少数精鋭の組織:一人ひとりが独立して高いパフォーマンスを発揮する必要がある

- 短期的な成果を求められる:経営状況が厳しく、長期投資が困難

このような企業では、まず経験者を採用して体制を整えてから、ポテンシャル採用に取り組むのが現実的です。

企業規模別の導入判断基準

企業規模によっても、ポテンシャル採用の向き不向きがあります。

| 企業規模 | ポテンシャル採用の適性 | ポイント |

|---|---|---|

| 大企業 (従業員300名以上) |

◎ 非常に向いている | 研修制度や教育体制が整備されており、配属先の選択肢が多く適性に応じた配置が可能 |

| 中堅企業 (従業員50〜300名) |

○ 条件次第で向いている | 教育体制の整備状況がポイント。メンター制度を整備すれば効果的 |

| 中小企業・スタートアップ (従業員50名未満) |

◯ 向いている | 経営者が直接育成に関われるため、企業文化への適応がスムーズ。少数精鋭だからこそ、価値観の合う人材を厳選できる強みがある |

中小企業・スタートアップでは、経営者が直接育成に関わることで企業文化の浸透が早く、価値観が合う人材を厳選できるという独自の強みがあります。むしろ、明確な採用基準を設定し、経営者自身が育成にコミットできる環境があれば、ポテンシャル採用は非常に有効な選択肢となります。

ポテンシャル採用を成功させる5つのポイント

ポテンシャル採用を成功させるには、以下の5つのポイントを押さえることが重要です。

1. 明確な採用基準と評価軸を設定する

「ポテンシャルが高そう」という曖昧な基準では、採用がブレてしまいます。以下のような具体的な評価項目を設定しましょう。

- 採用基準の設定例

-

- 学習意欲:独学での学習経験、資格取得への取り組み、スクール受講歴

- 素直さ・謙虚さ:フィードバックを受け入れられる姿勢、自己の課題認識

- コミュニケーション能力:チームワーク経験、対人関係の構築力

- 変化への適応力:環境変化に対する柔軟性、新しいことへの挑戦経験

- 当事者意識:主体的に動いた経験、課題解決への取り組み姿勢

- 価値観の適合性:企業理念への共感、働く目的の明確さ

これらの項目に対して、それぞれ5段階評価などの指標を設け、合計点で採用判断を行うと、採用担当者によるブレを防げます。

実際の採用現場では、20個のチェック項目を設けて体系的に評価し、数百人の応募者から数名を厳選している企業もあります。

2. 面接で見極めるべきポテンシャルの種類

ポテンシャルには、いくつかの種類があります。職種や業務内容に応じて、どのポテンシャルを重視するかを明確にしましょう。

| ポテンシャルの種類 | 説明 | 向いている職種 |

|---|---|---|

| 学習ポテンシャル | 新しい知識やスキルを素早く習得できる能力 | 技術職、専門職 |

| 適応ポテンシャル | 変化する環境に柔軟に対応できる能力 | 営業職、スタートアップ |

| リーダーシップポテンシャル | 将来的にチームやプロジェクトを牽引できる能力 | 管理職候補、マネジメント職 |

| 創造性ポテンシャル | 新しいアイデアや解決策を生み出せる能力 | 企画職、デザイナー |

| 協働ポテンシャル | チームメンバーと協力して成果を出せる能力 | 全職種(特にチームワーク重視の企業) |

面接では、これらのポテンシャルを過去の具体的な行動から見極めることが重要です。

3. 体系的な教育・育成プログラムを整備する

ポテンシャル採用を成功させるには、再現性のある育成プログラムが不可欠です。

- 育成プログラムの設計ステップ

-

- ゴールの明確化:入社後○カ月で「どのような業務を独力でこなせるか」を明確にする

- スキルマップの作成:必要なスキルを洗い出し、習得の順序を決める

- 研修カリキュラムの構築:座学・実践・フィードバックのサイクルを設計

- 評価基準の設定:各段階で「できるようになるべきこと」を明文化

- 定期的な見直し:育成プログラムの効果を検証し、改善を続ける

育成プログラムの具体例

- 入社1カ月目:企業理念・業務フローの理解、基礎スキルの座学研修

- 入社2〜3カ月目:簡単な業務のOJT、メンターによる伴走

- 入社4〜6カ月目:独力で業務遂行、定期的なレビューとフィードバック

- 入社7〜12カ月目:難易度の高い業務への挑戦、後輩育成への参加

このように段階的な目標設定を行うことで、本人も成長実感を得やすく、モチベーション維持につながります。

4. メンター制度とフォロー体制を構築する

未経験者が孤立せず、安心して成長できる環境を整えることが重要です。

- 効果的なメンター制度の設計

-

- 1on1の定期実施:週1回30分〜1時間、必ず対面またはオンラインで実施

- オープンドアポリシー:いつでも質問できる雰囲気づくり

- メンター向け研修:「教え方」「フィードバックの仕方」を学ぶ機会を提供

- メンターのサポート:メンター自身が孤立しないよう、人事がバックアップ

- チーム全体での育成:メンター以外のメンバーも育成に関わる文化

ある企業では、社内に専門職が1人しかいない状況でも、チームメンバーに成果物を見てもらいフィードバックをもらうことで、孤立を防ぐ工夫をしています。

5. キャリアパスを明確に提示する

未経験者にとって「この会社でどのように成長できるのか」が見えることは、入社の決め手になります。

- ロールモデルの提示:過去に未経験で入社し、活躍している先輩社員を紹介

- 成長ステップの明示:1年後・3年後・5年後のキャリアイメージを具体的に伝える

- スキルアップ支援:資格取得支援、外部研修の受講補助など

- 評価制度の透明性:どのような成果を出せば昇給・昇格できるかを明確に

キャリアパスが明確であれば、長期的な定着と高いモチベーションが期待できます。

面接で使える!ポテンシャルを見極める質問例

ポテンシャルは、過去の具体的な行動から推測するのが最も確実です。以下のような質問を活用しましょう。

学習意欲を確認する質問

学習意欲が高い人材は、入社後も継続的にスキルアップしていきます。

- 質問例

-

- 「これまでに独学で学んだことを教えてください。どのように学習しましたか?」

- 「最近、新しく挑戦したことはありますか?それはなぜ始めようと思いましたか?」

- 「今後、どのようなスキルを身につけたいと考えていますか?そのための計画はありますか?」

- 「わからないことがあったとき、どのように解決しますか?具体的な例を教えてください」

評価のポイント

- 自発的に学習する習慣があるか

- 学習方法が具体的で実践的か

- 継続的に学び続ける姿勢があるか

- 自己成長への明確なビジョンがあるか

実際の採用現場では、ポートフォリオに2カ月かけて徹底的に作り込んだ応募者が高評価を受けた事例もあります。こうした具体的な行動が、学習意欲の高さを示す証拠となります。

課題解決能力を確認する質問

課題に直面したときに、どのように対応するかで適応力が分かります。

- 質問例

-

- 「これまでに直面した最も大きな課題は何でしたか?どのように乗り越えましたか?」

- 「チームで意見が対立したとき、どのように解決しましたか?」

- 「失敗した経験を教えてください。そこから何を学びましたか?」

- 「予期しない変更や困難な状況に直面したとき、どのように対応しますか?」

評価のポイント

- 課題を自分ごととして捉えているか

- 論理的な思考プロセスがあるか

- 周囲を巻き込んで解決できるか

- 失敗から学ぶ姿勢があるか

価値観の適合性を確認する質問

スキルは後から教育できますが、価値観のミスマッチは修正が困難です。

- 質問例

-

- 「働くうえで最も大切にしていることは何ですか?」

- 「理想の職場環境やチームはどのようなものですか?」

- 「当社の企業理念を読んで、どのように感じましたか?」

- 「5年後、どのような自分になっていたいですか?」

- 「なぜ未経験からこの職種に挑戦しようと思ったのですか?」

評価のポイント

- 企業の価値観と応募者の価値観が合致しているか

- 長期的なキャリアビジョンが明確か

- 転職理由に一貫性があるか

- 企業研究をしっかり行っているか

ある創業期の企業では、「変化を受け入れたうえで入社したい」という意思を面接で徹底的に確認し、価値観の適合性を重視して採用に成功しています。

評価のポイントと注意点

面接での評価では、以下の点に注意しましょう。

- STARフレームワークを活用:Situation(状況)、Task(課題)、Action(行動)、Result(結果)で質問を深掘りする

- 一貫性をチェック:複数の質問で矛盾がないか確認する

- 複数人で評価:1次面接・2次面接で異なる担当者が評価し、多角的に見極める

- 直感に頼らない:評価シートを使い、客観的な基準で判断する

- 逆質問を重視:応募者からの質問内容で、企業研究の深さや本気度がわかる

実際の採用現場では、最終面接で応募者が大量の逆質問を用意し、3時間に及ぶ面接となったケースもあります。こうした熱意の高さが、採用の決め手となることもあります。

ポテンシャル採用の成功事例2選

実際にポテンシャル採用を成功させた企業の事例を2つ紹介します。

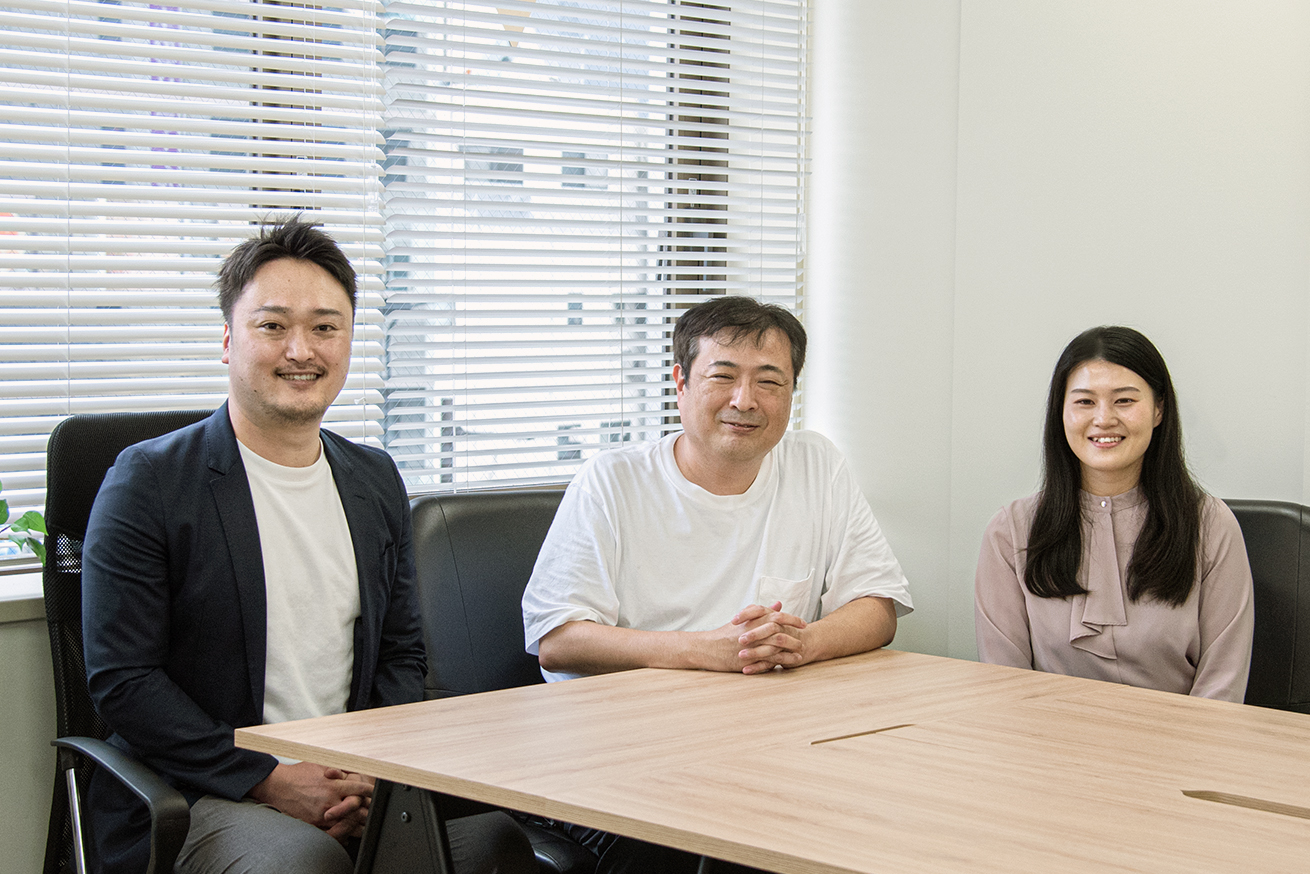

【事例1】創業1年目で未経験者を採用|倍率100倍の中から厳選(ECコンサル企業)

創業1年目のA社(ECコンサル)は、1人目のWebデザイナーとして未経験者を採用。100件以上の応募から20人に絞り込み、面接では「変化を楽しめるか」「柔軟に対応できるか」を最重視して1名を厳選しました。入社3カ月後には実際の案件を担当し、高い顧客満足度を獲得しています。

成功のポイント

明確な採用基準の設定、100倍の倍率での厳選、経営者が直接育成に関与

倍率100倍!たった一人のWebデザイナーに未経験者を採用した理由

【事例2】経験者採用の限界から方針転換|3年で400名から7名を厳選(大手IT企業)

B社(大手IT企業)は、新卒育成の実績を活かし、中途採用で「業界未経験・実務未経験」枠を設定。3年間で400人以上の応募から7名を採用しました。選考では20個のチェック項目で体系的に評価し、ポートフォリオの「伸びしろ」と「考える力」を重視。採用者は入社後、期待通りの活躍を見せています。

成功のポイント

新卒育成ノウハウの活用、20項目による客観的評価、ポートフォリオの質的分析 【人材紹介実績】圧倒的熱量で未経験からIT大手のWebデザイナーに転職

ポテンシャル採用でよくある失敗事例と対策

ポテンシャル採用には成功事例がある一方で、失敗するケースも少なくありません。よくある失敗パターンを紹介します。

失敗事例1: 採用基準が曖昧で見極めに失敗

失敗の内容

「ポテンシャルが高そう」という曖昧な基準で採用した結果、入社後に期待したパフォーマンスが出ない、学習意欲が続かず成長が遅い、採用担当者によって評価がブレるといった問題が発生しました。

これを防ぐには、具体的な評価項目の設定、STARフレームワークでの深掘り、複数人での評価、適性検査の併用が有効です。詳しい対策は「成功させる5つのポイント」をご参照ください。

失敗事例2: 育成体制が未整備で早期離職

失敗の内容

未経験者を採用したものの、「何をすればいいかわからない」と本人が不安になり、先輩社員も「何を教えればいいかわからない」状態に。OJT担当者が多忙で放置状態になり、入社3カ月で「この会社では成長できない」と退職してしまいました。

これを防ぐには、育成プログラムの構築、メンター制度の整備、定期的なフィードバックの実施が重要です。詳しい対策は「デメリット3つと対策」をご参照ください。

失敗事例3: 既存社員との不公平感が発生

失敗の内容

未経験者の育成に注力した結果、育成担当の既存社員から「自分の仕事が進まない」「未経験者と同じ給与なのは納得いかない」「頑張って教えても評価されない」という不満が出て、優秀な既存社員が退職してしまいました。

これを防ぐには、育成を評価項目に組み込む、メンター手当の支給、業務量の調整、給与体系の透明化、感謝の文化の醸成が効果的です。詳しい対策は「デメリット3つと対策」「成功させる5つのポイント」をご参照ください。

まとめ

ポテンシャル採用は、将来の成長可能性を重視して人材を採用し、長期的な視点で育成する手法です。即戦力人材の採用が難しい現在、採用コストの抑制、組織の活性化、長期的な定着率向上といったメリットがあり、多くの企業にとって有力な選択肢となります。

成功させるには、明確な採用基準の設定、体系的な育成プログラムの整備、メンター制度の構築が不可欠です。自社の状況を踏まえ、本記事で紹介したポイントを参考に、ぜひポテンシャル採用をご検討ください。

- 制作会社運営だから、現場のリアルがわかる

- 高いマッチング成約率

- クリエイタースクール運営により、年間1,000名規模のクリエイターの卵にアクセス可能

採用のお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください!