こんにちは、仕事も育児も奮闘中のさなえです。LIGの外部メディアコンテンツ制作チームでエディターとして働いております。

突然ですが、ベルリンの壁、言葉の壁、胃壁など、世の中にはいろいろな壁がありますよね。では、「小1の壁」ってご存知ですか?

子を持ち働く親なら一度は耳にしたことがあるフレーズです。というわけで、今回のテーマも子育て。私が実際に見上げた「小1の壁」と、「結局大切なことってコレだったじゃん」と感じたことをお伝えします。

「小1の壁」とは

共働きの子が小学校に入学した際、育児と仕事の両立に立ちはだかる複数の問題の比喩として「小1の壁」と言われています。

先日、保育園のありがたみについての記事を書きました。

「子どもを預けて働くなんて……」と思っていた私が、保育園には感謝しかない理由

働く親向けの対応をしてくれる保育園に対し、小学校は違います。お昼過ぎには終わってしまう授業、夏休みといった長期休みの対応、平日のイベントなどなど……。働く親には対応が難しい面がたくさん。授業後の預け先である学童が決まり、入学までの準備をワクワクと進めながらも、「なんとなく不安」な感情にとらわれていました。

私が直面した「小1の壁」

6歳から7歳になったところで、急にしっかり者にはなれません。昼寝からオヤツまで付いた自由メインの生活から机に45分間座って勉強という環境になるのだから、子どもたち自身も戸惑っている様子でした。同じく親の気持ちも、3月31日から4月1日で急激に変わりません。

まずは、私が感じた壁とその対策を参考までにご紹介します。

子どもだけで登下校

保育園のときは親の送迎がマスト。それが、4月になった瞬間に子どもだけで学校へ行くことになります。この当然の事実に、私はかなりひるみました。学区により集団登下校の場合もありますが、私の地域は各家庭にお任せの単独。普段もまっすぐ歩いていないのに、ひとりで大丈夫かしら……。心配はつきません。

- 対策

- 入学式前の春休みに親子で通学路を何度か往復。子ども目線での危険なゾーンがないかチェックしました。なにより心配だったのが子どもを狙った犯罪。「とにかく走る!」と身を守る術も伝えました。

日常生活がのぞけない

送迎のときに園の雰囲気や友達との様子が見られる保育園。小学校は自分で行って帰ってくるので、学校での様子が全然わかりません。子どもによっては近況を細く話す子もいるようなのですが、まったく話さない子もいます。話してくれても、子どもならではの勘違いやバリバリ主観の情報が入ったりして混乱させられる場面も。

- 対策

- 懇談会など平日にイベントがあったりしますが、学校行事にはできる限り参加しました。担任の先生の人柄や、よく名前のあがる友達のお母さん、教室の雰囲気などをリアルに感じられます。学校の様子が見られる、私にとっては貴重な時間です。

「だより」が大量

学校からの連絡は持って帰ってくる紙のプリントです。学校だより、学年だより、クラスだより、保健だより、図書だより、PTAだより、だより、だより……。入学当初は10枚近いだよりが配布され、ぼうぜんと立ち尽くした記憶があります。さりげなく「水曜日に852円の集金」「プリンのカップを3日後まで」などが記載されていたりするので、見逃さないよう要注意。

- 対策

- 私はその日の内に目を通し、期日があるものを壁に貼っています。重要な内容はデジタルにおさめて、すぐ出せるようにしているママさんもいます。

長期の休みがある

春休み・夏休み・冬休み。保育園はオールシーズン開園ですが、小学校はきっちりお休みです。その間、我が家は学童へ通ってもらいました。そこで必要なのが学童へのお弁当作りという新たなタスク。さらには、「なんで夏休みなのに、私は学童なの?」という子どもからの真っ当な意見にも対応が必要です。また風邪が流行る時期は突発的に学級閉鎖になる可能性もあります。この場合、同クラスの子にもウィルス保持の危険性があるとのことで、自分の子が元気でも学童へも出席できません。

- 対策

- お弁当はムリせず冷凍食品を使ったり具材を作りだめしてパターン化。カラフルなバランやピックを使って華やかさを演出してみました。お弁当のほかに、海へ行く、家族でBBQなど、普段とは違う場所へ行くプライスレスな時間づくりも……。また、学級閉鎖になった場合の預け先の確保、仕事の進め方も想定しておくとベストです。

宿題・持ち物のチェック

毎日出される宿題を親がチェックする必要があります。プリントの丸付けや、国語の音読チェック。日々の持ち物は連絡帳に書いてきて、帰宅して各自で準備。しかし、書き漏れがあったり、書いてあるのに忘れます。家にも学校にも忘れてきます。え、さっき自分で言ってたじゃん! みたいなモノも忘れます。「ママが食べちゃったチョコ、買ってくれるって言ってたけどまだ?」みたいな、1ヶ月前の情報を急に放つ記憶力はあるのに……。子供の脳は不思議ですね。

- 対策

- プリント系の宿題は学童で終わらせてくるように習慣づけして、帰宅して音読とともにすぐチェックできるようにしました。持ちもの忘れは「また忘れたの!?」と怒る前に、まあ、まだ小1だしね……と深呼吸。最初は一緒に確認して、慣れてきたら自主性に任せる、忘れたことで自分が困ることを学ぶ、というスタイルに変えていきました。大切な行事前はこっそりランドセルチェックしています。

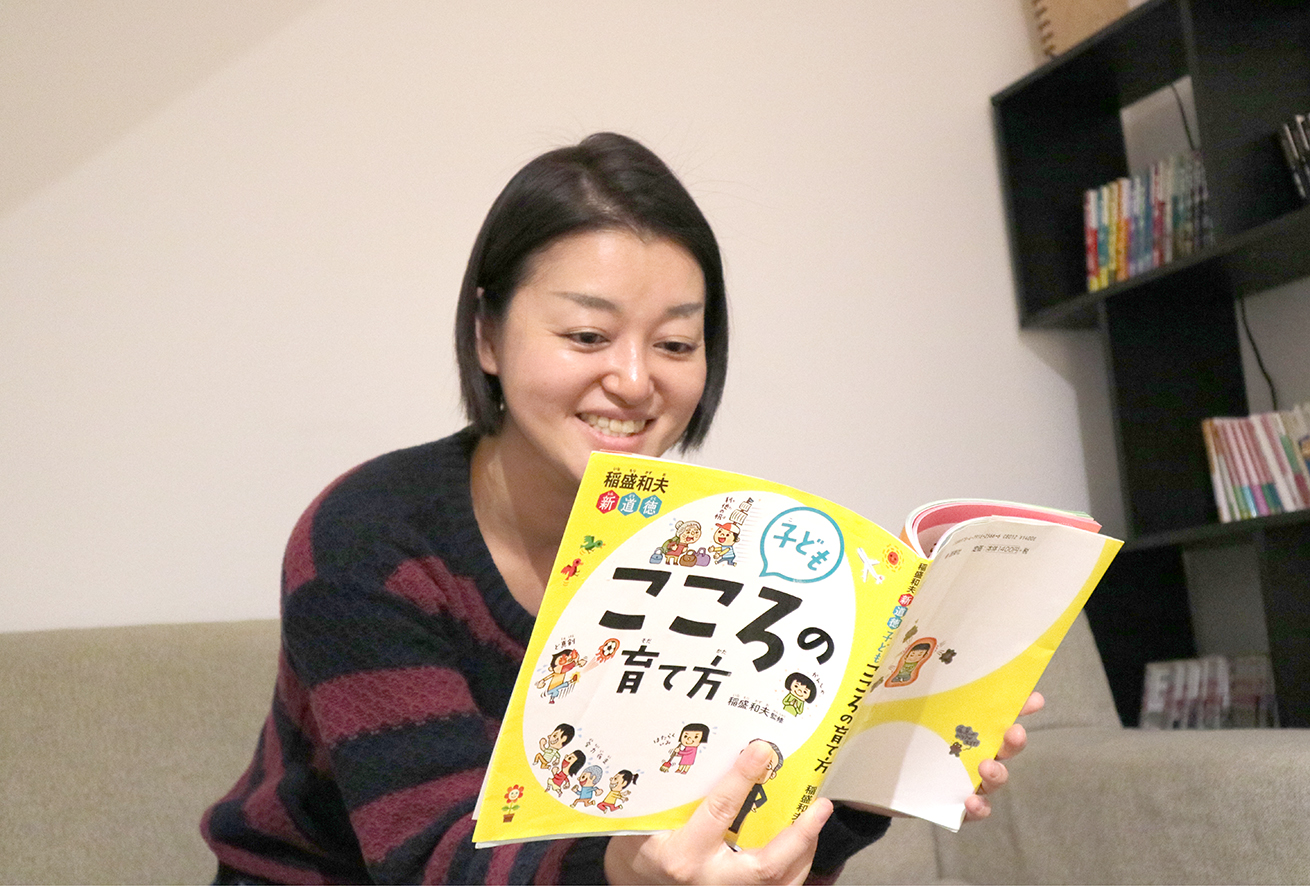

何よりも大切だった、子どもと私の心

私の長女は繊細なタイプ。「今日は友達が15人できたよ」という言葉を鵜呑みにして安心していたのですが、保育園の同窓会的な集まりの後、家に帰るなり大泣き。この子なりに状況を受け入れて、ムリしてがんばっていたことに気が付きました。

大好きな先生や仲良しのお友達と離れ離れになったこと、本人も知らない内にストレスをためていたようです。その日の様子をさり気なく聞いたり、表情の微妙な変化を読み取ったり、保育園時代よりもっと深く、より1人の人間として接する注意を払うようにしました。

壁の厚さも高さも人それぞれ。子どもの性格はどうなのか、母として人として、自分はどう生きたいのか。一度振り返ることが大切でした。

サポート体制を整えてフルタイムで働き、休日にはしっかり子どもと向き合う。自我が芽生えた子どもに向き合うため、勤務時間を短くするか仕事を辞める。子が小学生になってからの道は、人それぞれだと思います。私が選んだのは、子育てにも理解ある会社で働くことでした。

・

・

・

LIGでも、Life is Goodな働き方を提案しています。「LifeをGoodにする働き方ってなに?」と思われた方、ぜひ下記より問い合わせてみてください。

それでは、さなえでした。