こんにちは。LIGで編集者として働いているケイ(@yutorination/写真右)です。

今回はインタビュー企画です。お招きしたのは、かつてLIGブログで数々の傑作記事を書き、現在はフリーランスのライター・編集者として活躍されている菊池良さん。

新刊『芥川賞ぜんぶ読む』が5月25日に宝島社から発売されたばかりとのことで、これを機に過去の記事制作の背景から新刊に込めた思いまで、菊池さんに聞いてみたかったことをぜんぶ聞いてみました!

- 書籍情報(Amazonより)

- 文学好き、カルチャー好きに贈る絶対保存版。話題となった『もし文豪たちがカップ焼きそばの作り方を書いたら』の著者・菊池良による新企画です。

もとはWebメディアで2018年に始まった連載ですが、著者はこの連載のために勤めていた会社を辞めるほど熱を入れて執筆。漫画をまじえながらマニアックに、作家、作品、選考についてまとめています。芥川賞を通じて文学史が学べ、当時の世相も振り返ることができる一冊です。

▼プロフィール

菊池 良(きくち・りょう)

1987年生まれ。フリーランスのライター・編集者。

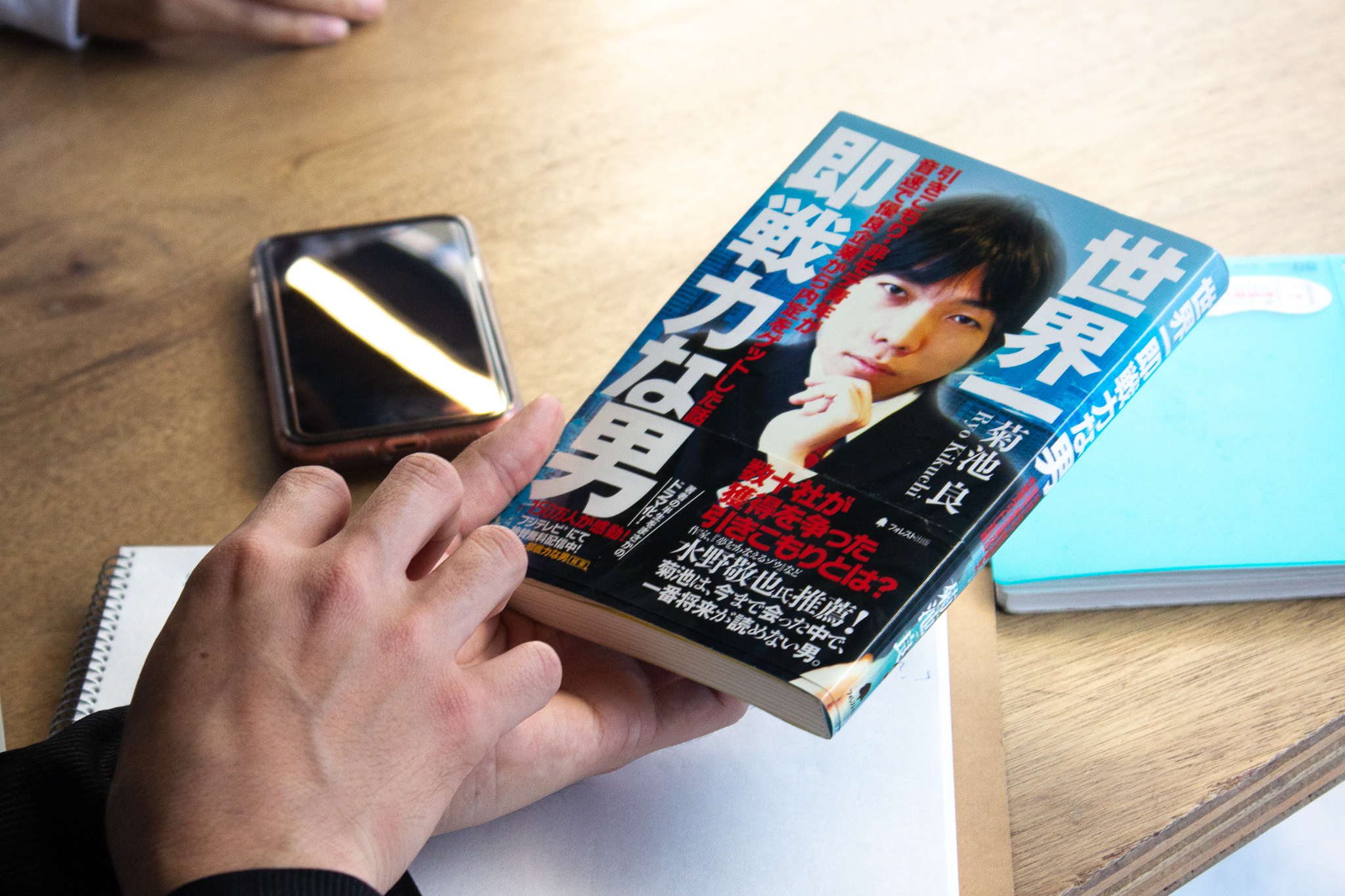

学生時代に公開したWebサイト「世界一即戦力な男」がヒットし、書籍化、Webドラマ化される。株式会社LIGからヤフー株式会社へ転職し、現在は独立。著書に『もし文豪たちがカップ焼きそばの作り方を書いたら』シリーズ(計17万部)。

Twitter : @kossetsu

目次

「世界一即戦力な男」の裏側にあったもの

ケイ:今日は新御徒町までお越しいただいてありがとうございます。せっかく良い機会なので、菊池さんの過去・現在の制作について、いろいろ伺っていければと思います。

まず最初に、菊池さんがブレイクしたのはやっぱり自主制作就活サイト「世界一即戦力な男」がバズったときですよね。僕は同世代で、当時なにか「クリエイティブ」なことをやってみたいけど、特に技術もなければ実績があるわけでもなく、単にくすぶっていた人間だったので、「すごい!」「やられた!」って思ったんです。

書籍化されたほうの『世界一即戦力な男』では、あのサイトが制作された背景が語られていますよね。そこで知ったのが、菊池さんのつくるものには作家の水野敬也さん(※1)、そして古屋雄作さん(※2)の影響があったということでした。水野さんの『ウケる技術』『LOVE理論』、古屋さんの『カリスマ入門』って、僕らぐらいの世代のライター志望者にはけっこう影響を与えていたんじゃないかと。

菊池:僕はかなり初期から水野さんのブログ「ウケる日記」を読んでいたんですが、やっぱり水野さんの文章を読んでいると「自分も何かやりたいな」って思わせられるんです。そこが、何か始めるきっかけになっていた気がしますね。水野さんと古屋さんがやっていた「後輩オーディション(※3)」の第3回にも参加して、そこからお二人とも直接関わるようになっていきました。

ケイ:「世界一即戦力な男」の背景としてもう一個聞いておきたいのが、東浩紀さん(※4)の「ゼロアカ道場」に参加した話が書籍に書いてあったじゃないですか。僕は評論家の宇野常寛さん(※5)にいろいろ習った人間なんですけど、菊池さんって純粋にWebのおもしろ系テキストサイトの文脈の人だと勝手に思っていたのに、ああいったゴリゴリの評論の方面にも関心があった、というのが意外でした。

菊池:僕、2001年くらいからネットを見てたんですけど、その頃のネットは文章のコンテンツがメインで、評論的な読み物の存在感も強かったと思うんです。宇野さんがむかし作っていた「惑星開発委員会」のサイトも見ていて、そこに載っていた用語集で評論家の名前を知って本を読んだりしてましたね。

ケイ:そうだったんですね。そのあたりはネット文脈の歴史として、地味に重要な気がしますね。

※2 古屋雄作:映像作家。映像作品『温厚な上司の怒らせ方』、著書『カリスマ入門』や、『うんこ漢字ドリル』などで知られる。

※3 後輩オーディション:水野氏らが主催していた若手発掘プロジェクト。弟子でもアシスタントでもなく、「後輩」を募集していた。

※4 東浩紀:哲学者、批評家。株式会社ゲンロンを立ち上げた。著書に『存在論的、郵便的―ジャック・デリダについて』『動物化するポストモダン―オタクから見た日本社会』『弱いつながり―検索ワードを探す旅』など。「東浩紀のゼロアカ道場」は、2008〜2009年に行われた若手批評家発掘のためのプロジェクト。

※5 宇野常寛:評論家/「PLANETS」編集長。著書に『ゼロ年代の想像力』『リトル・ピープルの時代』 『母性のディストピア』など。

「仕事中に帰ってみた」「銭湯に行ってみた」記事は、当時のLIGの社風を反映していた?

ケイ:ここ1年ほどLIGブログに関わってみて、やっぱり2013〜2016年頃にかけて菊池さんが書いてきたヒット記事の背景に興味があるんです。僕の主観で挙げていくと、たとえば「なぜ仕事中はオフィスにいなきゃいけないの?途中で家に帰ってみた」。これ、いま読んでも衝撃的な内容だと思うんですが、この企画はどういう経緯で生まれたんでしょうか?

なぜ仕事中はオフィスにいなきゃいけないの?途中で家に帰ってみた

菊池:まあ、こういうゆるい会社だったんですよ。別に会社に泊まってもいいし、ご飯行って2〜3時間戻ってこなくてもわりと平気でした。前のオフィスは上野駅のそばでアメ横が近くて、デパートとかも揃ってるし、自分のなかで「発想の転換になるから」という言い訳を作って街をぶらついたりもしてましたね。編集部のメンバーで山手線一周しながらブレストしたりとか。「一周してるあいだになんか浮かぶだろー」って。

そんな感じだったので「じゃあ、家に帰ってもいいんじゃないか?」って思いついて、それをあえて極端に書いた感じですね。当時は「会社サボってます」って公言するような記事ってあんまりなくて、それでウケもよかったんだと思います。

ケイ:会社や編集部の空気感をかなり極端にデフォルメして表現したものだったんですね。ちなみに「仕事中に◯◯する」という意味では、「仕事中に銭湯へ行くときに気をつけたい7つのこと」という記事もあります。当時はやっぱり、仕事中に銭湯にいくのも普通だったんですか?

菊池:普通……ではなかったです、さすがに「銭湯いきまーす」とはならないので(笑)。ただ、行ってる人はいたと思いますね。当時は徹夜している人もけっこういて、徹夜明けに銭湯に行ったりとか。

ケイ:以前はそれぐらいの感覚だった、と。

菊池:そうですね。他のLIGブログの記事でも夜中にオフィスで何かやってたりしてましたが、今だったら「ブラックだ」って怒られちゃうかもしれない。当時はまだそんな空気がなくて、ネタとして受け入れられる感じでした。

「イケダハヤトの家を燃やしに行く」「転職後もLIGブログを更新」――自由な企画はなぜ生まれた?

ケイ:あと僕がすごい感心したのが「1ヶ月間、休日出勤して、平日に代休を取ってわかったこと」という記事なんです。「土日に2日連続で休むのではなく、水曜と日曜に休んでみる」という試みですが……。

菊池:これも実際にやって、ブログで発表してから怒られたんですけど、この働き方はおすすめしないですね。週に2回エンジンをかけなきゃいけないのが面倒くさい。結論としては「金土日」とか「土日月」とか三連休にして、週に4日働くのがベストです。

ケイ:なるほど、週4日勤務の世界は真剣に検討したいですね。これも「その発想があったか!」というコロンブスの卵的な企画だったと思うんですが、思いついたきっかけは何だったんですか?

菊池:やっぱり「実際にやってみたらどうなるんだろう?」という基本から始めた感じです。まあ、当時のLIGの勤怠管理が緩かったからできたんですけど。

ケイ:おお……ちなみに一応言っておくと、いいのか悪いのかわかりませんが今はそんなことはないです(笑)。休日出勤するなら事前に申請しないといけなくなっていますね。

菊池:当時は……どうだったんだろう(笑)。ブログ書くまで何も言われなかったので、書かなかったら気づかれなかったかもしれません(笑)。

ケイ:あとは「炎上マーケティングばかりしているから、イケダハヤトの家を燃やしに行った話」。これも内容はシュールで笑えるんですが、イケハヤさんがふだんブログで打ち出しているアグレッシブなイメージとちょっと違う、人間らしい感じが伝わってくるのがいいですよね。

炎上マーケティングばかりしているから、イケダハヤトの家を燃やしに行った話

菊池:これは単純にダジャレですね。当時はイケダさんが高知に移住したばかりの時期で、たしかnoteとかで調子良くて煽りが激しかったときなんですよ。で、「ちょっと目に余るな」と思って。

ケイ:まあ、たしかに目に余っていたかもしれない(笑)。

菊池:イケダさんは彼が高知に行く前に何回かお会いしたことがあって、関係値は作れていたんです。これをきっかけに高知のイケダさんの家に行ってみたいなと思って。大自然がいっぱいの、すごくいいところなんですよ。

ケイ:そして転職をLIGブログで発表して、その後にもまた菊池さん記事が出ているのがすごいですよね(ITベンチャーのLIGから、社員数が約5000人の会社に転職してわかったこと)。これはなんでこうなったんですか?

ITベンチャーのLIGから、社員数が約5000人の会社に転職してわかったこと

菊池:「LIGやめました」って大々的に出してたんで、それを裏切ったらおもしろいなと。

ケイ:「えっ、また出てきた! やめたんじゃなかったの!?」という感じになりますよね。自由だなぁ。この記事の最後のフレーズがいいですよね。「他のサイトで転職についてのインタビューを広報に黙って出したら、『おいおいおい』となったのでこの記事もなるかもしれません」。

菊池:その後、当時の上司にツッコまれましたね。

心がけているのは「予定調和を崩す」「なるべく新しい体験をする」

ケイ:ひとつ聞いてみたいのが、菊池さんはいまフリーランスになって、どうやって仕事を取っているんですか?

菊池:今は、Twitterで「こんなことやりたい」ってツイートして仕事につながることが多いですね。

ケイ:発信して問い合わせを取るって、LIGブログっぽいですね。昔から「営業したくない」という理由でブログをやっていて、それでお客さんから実際に問い合わせがくる、という。

菊池:あ、そうですね。そこはLIGの血が流れている気がします。

ケイ:本当ですか(笑)? ちなみに、さきほどおっしゃっていた「仕事中にいろいろ場所を変えて動いてみる」って、やっぱり発想の転換になるんですか?

菊池:それは確実にありますよ。場所は定期的に変えたほうが新しい発想が浮かんできます。仕事中にかぎらず、行ったことない場所に行く、予定を途中で変える、違う道を歩く。仕事終わりに終電で帰るとしてもあえて手前の駅で降りてみる。「ここで降りたらどうなるんだろう?」っていう冒険ですよね。僕はとにかく「予定調和を崩す」「なるべく新しい体験をする」ってことを大事にしています。

ケイ:ふむふむ。なんとなくわかるんですが、それで結果どうなっていくんでしょう……?

菊池:単純に、違う体験をするとそれへのリアクションとして新しい考えが浮かぶんです。美容室に行ってマッサージを受けるじゃないですか。「マッサージ気持ちいいな」「これコンテンツになるな」とか、「マッサージされる小説ってないな」「文字でマッサージできたらどうだろう」とか……。新しいことを体験すると、自分の領域に紐づけて新しいアイデアが思い浮かんだりするから積極的にやっています。あとは、世間で受けてるものは必ず見る、とかですね。

ケイ:「メジャーなものをまずはチェックしておく」というやつですね。いまはフリーランスとしてどういうライフスタイルでやってらっしゃるんですか?

菊池:仕事は自宅ですね。あとは……目覚ましをかけない(笑)。

ケイ:いいですね(笑)。気になるのが、会社で仕事するメリットとして「雑談」でアイデアが浮かぶってことがあると思うんです。フリーランスの場合は定期的に人と会うことがなくなって、自分でどんどんコンタクトをとらないといけない。だとしたら、フリーの人はどうやって「雑談」を確保すればいいんだろう、と。

菊池:そうだなぁ……僕は「最近メッセージしてない人にメッセージする」ってことをやってたりしますね。結果がわからないことが好きなので、「この人に、何の脈絡もなくこの動物動画送ったらどうなるんだろう……?」とか。

ケイ:わはは(笑)。でもそこで何か返してくれる人って、絶対いいですよね。

菊池:そこで何かが始まって、仕事の話になったりもします。だから、結果がわからないことをするといいと思います。

ケイ:たしかに、実はこのインタビューもFacebookメッセンジャーのやりとりから始まっていますし、あまり気負わずにメッセンジャーやLINEで人に話しかけてみるっていうのは、いいかもしれないですね。

『もしそば』はどのようにして生まれたか

ケイ:転職されてからは、『もし文豪たちがカップ焼きそばの作り方を書いたら』(以下、『もしそば』)がヒットしましたよね。

『もしそば』を読んで思ったのが、菊池さんって実はライターよりも編集者っぽい人なんじゃないか? ということだったんです。たとえばWeb 記事経由で菊池さんを知った人が『もしそば』を読んだら「このナンシー関(※6)って人は誰なんだろう?」って思って、実際にナンシー関を読んでみたりとか、読者に文化史に接続してもらうためのいいガイドになってるなと思って。

菊池:いやー、いいところに気づきましたね。

ケイ:本当ですか(笑)?

菊池:それはですね、偶然なんですよ。

ケイ:偶然だったのか……。

菊池:僕は単に「荒行(あらぎょう)」に憧れてるんで……。普通の人ならやらないようなことを体当たりでやってみるって感じですね。

ケイ:Webライター的な「やってみた」の精神だったわけですね。

菊池:『もしそば』では全部で100人の文体模写をしていますが、共著者の神田さんと2人で50人ずつ分担して書いてます。でも、なんと締切まで1ヶ月(!)しかなかった。1ヶ月で50人の文体模写なんて、めちゃくちゃ大変そうじゃないですか? その普通はできなさそうなことを「実際にやってみる」。だから、すぐに自分が文体模写できる人を書くしかなかったんです。たとえば谷崎潤一郎、三島由紀夫とか、近代文学はわりと僕ですね。

あと自分で気に入っているのが読売新聞の「編集手帳」の文体模写で。最初に孔子とかの歴史の話から始まって、そこから「最近の若者が……」みたいな話につなげていくダイナミックさがすごい。僕がなぜこれを書けるかっていうと、昔、出版業界向けの業界誌を出すところで「新聞を読んで、社告があったら記者に伝える」っていうバイトで一日じゅう新聞を読んでいたからなんです。ただ機械的に読むだけだと退屈なので、社説とか論説欄とかも読んでいて。

ケイ:バイトだからと機械的にやらずに工夫したことが、何年か後に仕事につながったんですね。ちなみにこの本のなかでは特に、音楽評論家や音楽ライターの方の文体が、かなり尖っているなと思ったんですけど。

菊池:伊藤政則さん(※7)は僕が書いてますが、この人の文章は本当に読んだほうがいいです。「1974年、そのとき私はニューヨークのどこどこにいた」みたいに、まるで歴史の一場面かのように自分の経験を語ることができるんですね。これはすごい文体です。

※7 伊藤政則(いとう・せいそく):音楽評論家。ヘヴィ・メタルやプログレッシブ・ロック批評の大家として知られる。

一人でやるよりも「誰と組むか」を考えたほうがいい

ケイ:菊池さんはWebからスタートして書籍の仕事もするようになったと思いますが、2つの分野で違いを感じたりしましたか?

菊池:ひとつ言えるのが、出版のほうがわりと結果に対してシビアなのかなってことですね。本が売れなかったら企画が通せなくなるってけっこう聞く話なので。

逆にWebはそんな「すぐに切る」みたいな感じはないので、チャレンジが効きますね。いったん低調になった人もバズったらまた仕事が来たりと、やり直しが効くし、新人も出てきやすい。その意味ではWebの方が自由度は高いのかなぁと。そもそも誰でも書ける場所ですしね。

ケイ:一方でいま、Web編集とかWebライターはとにかく人手不足で、かなり敷居が低くなっているぶん、「教育体制がない」というような問題があちこちで出てきている、ということがあります。菊池さんの場合はWebからスタートしたと思うんですが、編集・ライティングのスキルってどうやって積み上げていったんですか?

菊池:ブログ記事の書き方でいうと、(LIGブログのオリジネイターである)紳さんやゴウさんに必ずフィードバックを受けて書き直したりしてました。僕は自分の書くものにすごいこだわりがあるわけではないので、素直にやっていた感じです。そもそも「世界一即戦力な男」をやったときも、メディア企業に入りたいとかもなくて、そういう声がかかったからそっちに行ったというだけなんです。

ケイ:「自分のやりたいことをやりたい」というより、仕事はお金は稼ぐ手段、みたいな感覚……ってわけでもないですよね?

菊池:いやぁ、稼げなくてもいいんじゃないですか。人生一回きりなので、「あのときにあっちにも行けたかも」と考えても仕方ないですよ。

ケイ:でも、たとえば菊池さんが偉いなと思うのは、『もしそば』のときは日中の会社の仕事はちゃんとやったうえで、深夜2時、3時まで原稿を書いてたわけですよね。それって「これをやらなきゃ」って思えないと、できなくないですか?

菊池:それは、わざと追い込んでるところはありますね。実現が難しいことも「やる」って言っちゃう。

ケイ:なるほど。今はフリーランスになられたと思うんですが、時間を自分で管理しないといけないですよね。菊池さん自身も20代の頃、LIGに入る前はそれができなかったそうですが、今はなんでできているんでしょう?

菊池:それは、自分の代わりに進行管理をしてくれる人がいるからですね。僕がいま一緒に仕事をしている編集者の石黒謙吾さんはかなりきっちり進行表を作って、Dropboxを使ってリアルタイムで原稿の進行状況を見て、しっかり管理してくれますね。石黒さんがいなければ『もしそば』も『芥川賞ぜんぶ読む』もできなかったかもしれません。

ケイ:その意味では進行管理って、本当に大事ですよね……。作業自体は「こいつやってるかな?」ってチェックするのは2、3分で終わるんですが、そこを怠ることで進行が止まっちゃう。「細かくリマインドを出す」というのは簡単なようでいて、できない人はできないし、プロデューサー的な動きをする編集者にはすごく大事な能力ですよね。

菊池:「世界一即戦力な男」のサイトを作ったときも、僕は企画だけやって、サイト制作や写真は他の人に頼んでいたんです。やっぱり「人と組む」ってすごく大事なことだと思います。神田さんと組んだり石黒さんと組むと、自分ができないところを補ってくれる。だから、一人でやるよりは「誰と組むか」を考えたほうがいいと思います。

Webライター、Web編集者って「本を読むべき」なの?

ケイ:新刊の『芥川賞ぜんぶ読む』は、過去のいろんな小説や作家のインデックスになっていると思ったんです。僕自身は読んだことのある作品もいくつかはありますが、当然ながら大半は読んだことがない。

そんななかで、大江健三郎であれば代表作の『万延元年のフットボール』はよく知られていますが、「芥川賞を取ったのは『飼育』って作品なんだな」とか、たとえば最近のマーティン・スコセッシ監督の映画『沈黙‐サイレンス‐』を観て原作者の遠藤周作が気になった人がこれを読むと「あ、『白い人』っていう作品で芥川賞を取ってるんだ」ということに気づく。いい感じに広がりが生まれる気がしていて。しかも各作品が何年ぐらいのもので、どういう社会的な影響のもとに書かれているのかが整理して書かれているわけですよね。

菊池:やっぱり文学と社会は無関係ではいられないところがあるので、「芥川賞を読めば戦後史が俯瞰できる」という雑学的な面白さはあるんじゃないかと思います。完全に「図鑑」というかガイド、アーカイブとして作っていますね。

ちなみに芥川賞を取った作品って、代表作になることってほとんどないんですよ。芥川賞を取ったあとに代表作が生まれるケースが多い。

ケイ:おお、たしかにそうですね。さっき挙げた大江健三郎、遠藤周作はもちろん、わかりやすいところだと村上龍とかもそうですもんね。この本自体には、やっぱり「芥川賞をもっとみんなに読んでみてほしい」という気持ちがあったんですか?

菊池:そうですね。今、Twitterとかブログとか、文章で表現することが誰にとっても当たり前になってきている。そういうときに、今まで積み上げられてきた文章の軌跡を知るのは有意義なんじゃないかと思います。

ケイ:今、僕より少し下の世代、20代以下の子たちはこういう仕事をしていてもあんまり本を読まないのを感じています。でも、そもそもWebライターとかWeb編集者って本読まないといけないものなんだろうか? だって我々がやってるのは本じゃなくてWebだしな……という気持ちもちょっとあって。

菊池:うーん、どうなんだろう……ただ僕は、もったいないな、とは思いますけどね。文学は100年以上も蓄積があるので、それを無視するよりは、いろんなものを知ってからいま何をするか考えた方がいいものが作れるとは思います。

ただ、それと「面白い発想ができるか」は別だとは思うので、必須ではないのかもしれません。発想の転換がしたいときに、こういうものを読むと新しいアイデアが浮かぶかもしれない、ということは言えますね。

文体は時代とともにどう変化しているか

ケイ:実際に芥川賞をぜんぶ読んでみて、昔の作品と今の作品とで面白さに差はなかったですか?

菊池:最近の作品の方が読みやすくて共感はしやすいですね。時代を遡るほど、戦争の話だったりと、テーマが重くなります。たとえば日中戦争中の上海を舞台にした多田裕計『長江デルタ』なんかがそうですね。最近の作品はどんどん実存の問題――たとえば承認欲求とか――を扱うようになっています。

ケイ:芥川賞って、純文学の賞じゃないですか。めちゃくちゃ難しい質問を投げちゃうんですけど、実は僕、純文学の意義ってあんまりわかってなくて……。

菊池:うーん……(笑)。僕は純文学は、ある意味ぜんぶ実験小説だと思ってるんですね。今までにない方法を試す、いままで扱っていないテーマを扱う、今までにない書き方をする。それはすべての芥川賞の受賞作品に共通しているところですね。たとえば庄司薫の『赤頭巾ちゃん気をつけて』は1969年の作品ですが、18歳の男の子の喋り口調で全部書いてあって、今読んでもすごい読みやすいし面白いと思います。

ケイ:もしかしたら、いま受け容れられているコンテンツのベースになっているものも多い?

菊池:それはすごくあると思います。

ケイ:これはたまに言われることですが、たとえば大江健三郎でも三島由紀夫でも、昭和以前の大作家と言われる人たちは、もし今の時代に生まれていたら文学をやっていないんじゃないか? という話があるじゃないですか。それについてはどう思います?

菊池:それは僕もそうだと思います。まあ、大江はやってるんじゃないですかね……。でも太宰治とかはやっていないかもしれないですね。それで言うと、やっぱり昔は今ほどメディアが発達してなかったから、誰もが「文学が最高の表現手段だ」と思っていた。過去に行けば行くほど、文学そのものに対する熱量が全然違うと感じます。

ケイ:川端康成の『雪国』に、「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった」という有名な書き出しがあるじゃないですか。昔の作品は言葉による情景描写が緻密だったりして、承認欲求のような「心理」の描写に閉じていかない、ある種の豊かさのようなものがあったのかなという印象があって。

菊池:そこはたしかに昔の方が緻密に書かれている気がします。ホリエモンの小説『拝金』で、主人公がパーティーでワインを飲むシーンがあるんですが、そこには「ものすごいうまいワインだった」みたいなことしか書いていない。で、なにかの発言で堀江さんは「読者が自分の経験のなかで一番うまいワインを思い浮かべてくれるから、この表現でいいんだ」ということを言っています。昔であればワインを飲んだことのない人もたくさんいたわけですけど、今はみんなに共通体験があるから、細かく書かなくてもわかることが多くなっている、ということはあると思います。

ケイ:そこで言うと、堀江さんの『拝金』には「陶酔的でエゴイスティックな表現を押し付けたくない」というニュアンスもあったような気がするんです。

菊池さんはこの本のなかで、小説の冒頭に書かれる印象的なフレーズを引用されていたじゃないですか。それって今読むと「恥ずかしい」って思ってしまうようなものってけっこうないですか?

菊池:たとえば綿矢りささんの2003年の受賞作『蹴りたい背中』はとても詩的な表現で始まります。それが「恥ずかしい」という感覚もわかりますが、一方でそういう表現はもはや文学でしか読めないというのもあると思います。

ケイ:せっかくなので引用しますが、こういうやつですね。

さびしさは鳴る。耳が痛くなるほど高く澄んだ鈴の音で鳴り響いて、胸を締めつけるから、せめて周りには聞こえないように、私はプリントを指で千切る。細長く、細長く。紙を裂く耳障りな音は、孤独の音を消してくれる。気怠げに見せてくれたりもするしね。葉緑体? オオカナダモ? ハッ。っていうこのスタンス。あなたたちは微生物を見てはしゃいでいるみたいですけど(苦笑)、私はちょっと遠慮しておく、だってもう高校生だし。ま、あなたたちを横目で見ながらプリントでも千切ってますよ、気怠く。っていうこのスタンス。(綿矢りさ『蹴りたい背中』より)

僕もこういう文章は好きなんですけど、2000年代のインターネット普及以降に、たとえば「中二病」という言葉が一般化したりとか、「こういう表現・言動は痛い」という感覚ってかなり共有されていったと思うんです。地獄のミサワさんの作品がそうですし、今だと『ポプテピピック』なんかがわかりやすいですよね。

冒頭で出てきた『カリスマ入門』なんかも、「カリスマの人、こういうこと言いがち」というあるあるネタで笑わせる作品ですけど、そういう「痛い人の言動」みたいなものが一般化されていった。でも中二病とか地獄のミサワさんの作品とか、『カリスマ入門』で書かれている「痛い人の言動」を「参考にしてみよう」っていう奴って、あんまりいないと思うんですよ。

菊池:はは、たしかに(笑)。

ケイ:でも、今はむしろああいったものを参考にしたらけっこう面白いんじゃないかなって。

菊池:実は僕、古屋雄作さんが『カリスマ入門』を書いていたときに、アシスタントとして「カリスマ的な受け答えをしているタレントを探す」というリサーチをやっていたんですね。当時は2009年とかでしたが、すでにその時期にはそういう発言をするアーティストがほとんどいない状況になっていた。「痛い」っていうのがフィードバックとして返ってくるようになったので、なくなっていったと思うんですね。

ケイ:僕が菊池さんの書くものが面白いなと思うのは、「痛さ」のような部分を避けずに自分でやっていく、やりきるというところなんです。『もしそば』も、「痛さの指摘」のようにも楽しめるけど、だんだんそれが、「こういう文章ってカッコいいよね」「気持ちいいよね」みたいな方向に変質していっている。それが『芥川賞ぜんぶ読む』になると「指摘」のニュアンスが完全に消えて、「こういうのっていいよね」という提示へと完全に切り替わった。

で、世の中全体をそういうふうにモードチェンジさせられたらめちゃくちゃ面白いなと思うんです。その意味で、この『芥川賞ぜんぶ読む』って、すごい射程のある作品なんじゃないかと。

菊池:はは(笑)。まあ今はむしろ、どんどんそっちの方向に進んでいっている気がしますね。

芥川賞にはマーケットと違う評価軸が維持されている

ケイ:Webでは「PV」って「自分が書いたものがどれだけ多くの人に読まれたか」という、ひとつの指標になりうるじゃないですか。それは「本が売れたかどうか」も同じですよね。でも芥川賞の評価基準って、「売れるかどうか」とは違うわけですよね。そしてWebには「芥川賞的なるもの」はない。

菊池:ないと思いますね。だから全部忘れ去られていってしまう。

ケイ:芥川賞の選考基準って、歴史のなかで積み上げられていった「これって芥川賞っぽいよね」という共通認識のようなものがあるじゃないですか。菊池さんの本でも出てきていましたが、選考委員のあいだで意見が割れるという、その「割れ方」が面白い。

菊池:そうですね。基本的には選考委員の主観なんですけど、でも「傾向」みたいなものはある。たとえば石原慎太郎の『太陽の季節』なんかは賛否が分かれましたけど、川端康成ですら「ほかに推したい作品もなかった」と言っています。でも、意見が分かれるときも「質が低いからこれが受賞するのはおかしい」というのはあんまりなくて、「自分にはわからない」という評価になる。

ちなみに調べていてわかったんですが、どうも文学が「儲かっていた」時期って一度もないみたいなんですね。

ケイ:なるほど。「出版不況の現代だから儲かってない」というわけではなかったと。

菊池:昔から2000部とかでしたからね。最近のほうがむしろ、芥川賞を獲ったらテレビで紹介されるので売れてる、ぐらいの感じです。「みんなで盛り立てよう」みたいな機運がずっとあります。

ケイ:もしかしたら、その独特の立ち位置のおかげで、Webと違って「市場に潰されない」し、表現の多様性が担保されている……ということなんでしょうか?

菊池:あー、あると思います。「儲けよう」という人が参入してこないんですよ。

とにかく「売れる」とは違う基準で書いている人たちで、それが良しとされていて、そういう作品が評価される土壌ができあがっている。市場原理とは違う力で動いていますね。そもそも評価基準が違いますから。『太陽の季節』なんて、「恋人を売る」という、すごくアンモラルな作品ですからね。

ケイ:「ビジネスの狩り場にならないことで、表現の多様性が担保されている」ということかもしれないですね。今のお話って、菊池さんがこの『芥川賞ぜんぶ読む』を書いてよかった、というところに通じたりします?

菊池:通じてますね。さっきも言ったとおり芥川賞って傾向はあるんですが、すべての作品が、文体もテーマも多種多様なんです。そういう多様な文体、書き方を読むっていうのも、参考になりますね。

ケイ:なるほど。

菊池:いまって書き方がどんどん保守的になっているなって思っていて、特にネットではもう「作法」があるじゃないですか。で、新しい書き方ってなかなか出てこない。僕らより若い世代の人たちは「これしかない」ぐらいに思っているかもしれない。でも、「いろんな書き方があって、自由に書いていいんだ」ってことは、知っておいてほしいんですね。

ケイ:Webは市場に合った書き方に収斂しちゃうというか、市場の淘汰圧がすごい強い気がします。Webメディアだけじゃなく「なろう小説」のようなWeb小説群もそうですよね。でも文体に関して言えば、芥川賞――文学全体もそうかもしれませんが――のほうがはるかにバラエティが富んでいて、もうちょっとそういうところから学べるところがあるはずだ、と。

菊池:文学にはやっぱりすごく蓄積があるので、せっかくならそれを使ったほうがいいと思いますね。

さいごに:菊池良がこれから目指していくこととは?

ケイ:さいごに、「菊池良はこれから何を目指していくのか?」を聞きたいです。いま考えているやりたいことって、どういうものなんでしょうか?

菊池:やりたいことでいうと、要はピクサーですね。いまはコンテンツ自体も海を超えやすくなっているので、国内でヒットさせて海外に届けるようなものをつくりたいなと思ってます。

それといま絵本の市場がすごく大きくなっているらしいんですね。今までは絵本って先進国の裕福な子供にしか買い与えられてなかったんですが、今は発展途上国が豊かになり、幼児教育はこれから確実に盛んになっていくので。あ、でもこれは市場原理に囚われているかもしれないですね。

ケイ:まあまあ、そこはいいんじゃないですか(笑)。

菊池:やっぱり一番受けるコンテンツって、「大人が見て子供に見せたくなるような作品」なんですよ。岩井克人さんの『貨幣論』という本に「貨幣とはなにか」ということが書かれているんですが、そのなかで19世紀にマルクスが「大人は子供っぽいものを見ると昔のことを思い出すから、大人は子供っぽいものが好きなんだ」みたいなことを書いていたことが紹介されていて。要は今ディズニーが好きな大人たちのことじゃないですか。僕がいちばん欲求として強いのは、数百年残る普遍的なものを、なるべく広く届けたい、ということなんです。

ケイ:菊池さんはかつて「水野敬也を倒したい」と思っていたわけですよね。今は「誰かを倒したい」みたいな気持ちってあります?

菊池:うーん……前はあったんですけど、今はなるべく競争相手のいないところでやろうって思ってます。たとえば芥川賞を全部読んでる人って、これまで何人かいたと思うんですが、そもそも僕は文学畑でもなんでもないから、そういう人間がやることって面白いかなと思ったんです。文体模写も100人やってる人はいない。そういう基準で考えてますね。

最近は「誰かを目指さないほうがいい」って思うんです。たとえば糸井重里さんって50年ぐらいキャリアの蓄積があるから、今から彼を目指しても追いつけるのは50年後だし、もしかしたら50年後もまだ糸井さんは生きているかもしれない。そしたら糸井さんはもっと先を進んでいるから、一生勝てないですよ。だから、先人がいる分野ではなく、なるべく人のいない新しい分野、新しい組み合わせをやっていけたらいいな、と思っています。

(了)