こんにちは、マーケターのまこりーぬ(@makosaito214)です。

私、実はLIGに入社する前は人材業界で4年ほど働いておりまして、主に中小企業様の新卒採用をお手伝いしていました。当時から「採用マーケティング」という言葉はあったのですが……「ソーシャルメディアリクルーティングもオウンドメディアリクルーティングも、結局は限られた企業しか成功しなくない!?」なんて印象を正直なところもっていました。

そんななか、前職時代からTwitterでフォローし続けていた西村創一朗さん(@souta6954)に、マーケター大先輩取材シリーズ第12弾として取材のお時間をいただけることに!!!

西村さんといえばHRマーケターとして長らく企業の採用活動を支援されているほか、複業研究家でもありコミュニティ運営者でもあり、それはもう幅広い活動をおこなわれています。

|

株式会社HARES CEO 複業研究家 / カタリスト 西村 創一朗 さん1988年神奈川県生まれ。大学卒業後、2011年に新卒でリクルートキャリアに入社後、法人営業・新規事業開発・人事採用を歴任。本業の傍ら2015年に株式会社HARESを創業し、仕事、子育て、社外活動などパラレルキャリアの実践者として活動を続けた後、2017年1月に独立。独立後は複業研究家として、働き方改革の専門家として個人・企業向けにコンサルティングを行う。『複業の教科書』の著者。 |

|---|

今回はそんな西村さんに、働く人と企業、それぞれに今どんな変化が起きているのか、これから採用活動はどうあるべきかについて教えていただきました! 「採用活動にマーケティングを取り入れていきたい」とお考えの人事や管理職のみなさまは必見です。ぜひぜひ、ご一読ください!

目次 [閉じる]

働く人々の変化

所属先がカンパニーからコミュニティへ拡大

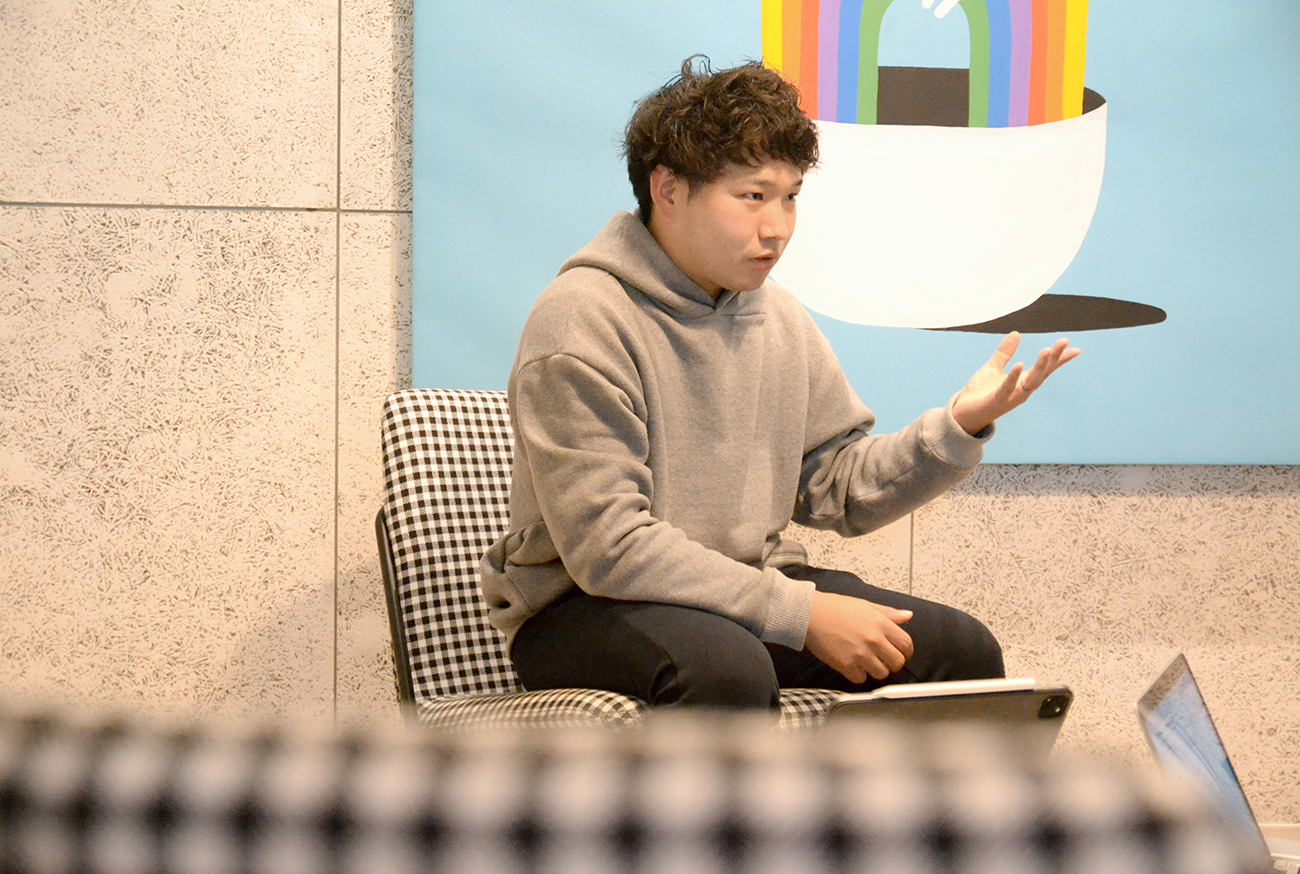

まこりーぬ:本日はお時間いただきありがとうございます! 本題に入る前に1つ気になることが。西村さんって毎月10〜15社とお仕事をされていたり、10~20代向けコミュニティ『U-29』を運営されていたりと、本当に活動が幅広いですよね。いったい毎月何人とお会いされているのでしょうか……? ぶっちゃけ、疲れませんか?(汗)

西村:講演やイベントでお話しする方も含めると、ひと月あたり少なくても50人、多いと100人ぐらいはお話ししていますね。人とつながることに疲れはまったく感じなくて、むしろエネルギー源です。自分にメリットがなくても「この人とこの人つなげたらおもしろそうだな〜」と思ったら勝手につなげちゃうぐらいですよ(笑)。

まこりーぬ:西村さんのすごいところは、それがここ1〜2年の話ではなく10年近くずっと活動的でいらっしゃるところですよね……!

多くの方とコミュニケーションを取り続けている西村さんにさっそく質問なんですが、働く人々、とくに若い世代が「仕事に求めるもの」には近年どんな変化が起きていますか?

西村:ありきたりな表現にはなってしまうんですが、金銭報酬ではなく非金銭報酬を大事にする人は増えていますね。もちろんお金は大事なんですが、それ以上に成長できるかどうか、やりがいを得られるかどうか、好きな人と働けるかどうかという部分に重きを置く傾向があります。成長もやりがいも定義は人それぞれなので、「なにを報酬と感じるかが多様化している」ともいえますね。

また、ここ5年の大きな変化としてもう1つ挙げられるのは、「所属欲求を満たす先が会社(カンパニー)からコミュニティへシフトしている」という点です。

まこりーぬ:カンパニーから、コミュニティ……!

西村:そうです。わかりやすい例を挙げると、「いま勤めている会社の上司とは価値観が合わず、ありのままの自分が出せない。じゃあ自分にとってロールモデルとなる人がいるオンラインサロンに入ろう!」みたいなケースですね。

所属欲求を満たすためには、そのコミュニティにおいて自分がなにかしらの役に立っているという実感が必要です。そのために本業で培ったスキルを発揮する人もいれば、「なにかできることはありませんか? ライティングなら興味があるんですけど……」とスキルや経験を増やしていく人もいます。

まこりーぬ:オンラインサロンや副業はまさに社外コミュニティの代表例ですね。SNSを見ていると参加のハードルが下がっている印象を受けるので、今後ますます加速していきそうです。

会社の上司は選べないが、所属するコミュニティなら選べる

まこりーぬ:多くのコミュニティに所属・運営されている西村さんの立場から、複数のコミュニティに所属するメリットをぜひ教えていただけないでしょうか。

西村:本当にたくさんのメリットがあると思っていますが、やっぱり一番大きいのは人とのつながりが得られることですよね。しかもそのつながりって、学校のクラスや会社の上司のように誰かに決められたものではないんですよ。コミュニティなら自分の価値観にしたがって、主体的に人とのつながりを作れます。

コミュニティでのつながりから得られるものが大きく2つあると思っています。1つめは、新しいことに挑戦する機会。コミュニティのオーナーやメンバーが「この指とまれ」と立ち上げたプロジェクトに飛び込んだり、逆に自分が「こんなことをやろうと思っているんですが、手伝ってくれる人はいますか?」と仲間集めができたり。なにかにチャレンジできる、そのチャレンジを通じて成長ややりがいといった非金銭報酬が得られる。場合によっては金銭報酬にもつながりますね。

2つめは、自分を知れること。会社では当たり前のスキルが別のコミュニティへ出ると重宝されると気づけたり、単純に人との対話を通じて自分のやりたいことが明確になったりします。

いわゆるWill Can Must※という3つの円があるなかで、会社は基本的にMustファーストです。必要に応じて研修やOJTでCanを磨くこともありますが、Willは二の次三の次。一方で、コミュニティにはそもそもMustがなく、なにをするかはぜんぶ自分次第、Willファーストです。なので自分がやりたいことを考える、見つめ直すきっかけになりますよね。

まこりーぬ:私も副業をやっているのですが、まさにたくさんの機会をいただいているなという実感があります。一方で、自分を知ることができるというのは新しい視点でした!

採用する企業の変化

副業は解禁すべき? 企業のよくある誤解とは

まこりーぬ:さてここからは、そうした働く人々の変化を踏まえた上で「採用する企業側はどう動くべきか?」という核心に迫っていこうと思います。

はじめに、複業研究家である西村さんにこそお聞きしたいのですが、やはり企業は「副業解禁」の流れに乗るべきなのでしょうか……!?

西村:これからさらに多くの企業が副業解禁に乗り出すことは間違いありません。2019年時点で主要企業の約5割が副業を容認していて、この5年で約3倍に増えています。さらにはコロナ禍でますます加速していますよね。

企業が副業を禁止する三大理由って「1.離職率が上がる」「2.労働時間が管理できなくなる」「3.情報漏えいのリスクが高まる」なんですが、1と2は完全に誤解ですし、3も仕組みで防げるんですよ。現に副業解禁によって「こんなトラブルが起きてます!」という話は、びっくりするぐらい聞いたことがありません。

一番誤解されがちなのは「離職率が上がる」、つまり副業を認めると自社よりも他社の方が魅力的に見えて転職するんじゃないかという話ですが、離職率はむしろ下がることが調査でも明らかになっています。今までは「新しい仕事にチャレンジをしたい」と思うと転職するしかなかったわけですが、副業によって今の会社を辞めずとも新しい仕事にチャレンジできるようになった。会社を辞めるってやっぱりなんだかんだエネルギーを使うので、辞めずにやりたいことができるならそのまま会社に残ろうと考える人が多いわけです。

まこりーぬ:たしかに……(思い当たる節が……)。

西村:副業で外の世界を知ってしまうと覚醒して会社を辞めてしまうので、極力外に出してはならない……という、人事業界でよく使われる「寝た子を起こすな」ということわざがあるんですが、これって終身雇用が機能しなくなった現代にはもうマッチしないんですよね。でも、この考え方のもと「副業は悪である」と考えてしまっている企業がまだまだたくさんいます。

まこりーぬ:寝た子を起こしたくない会社側の気持ちはわからなくもないですが、情報リテラシーが高まってしまった今の時代、どうしたって勝手に起きちゃいそうですね。

西村:あとは労働時間管理の面で「副業解禁は働き方改革に逆行するのではないか?」ともよく言われるんですが、こちらも完全な誤解です。副業は本業における雇用契約とは切り離されたところにあるので、そもそも企業が口出しする権利はないんですよ。プライベートの時間でなにをやるのかは個人の自由ですからね。

もちろん大きな問題が起きていないとはいえ、起こりうるリスクはいろいろとあります。副業過多で睡眠時間が削られてしまい日中ウトウトしているとか、競合企業に情報が流れてしまうとか。ただこのあたりは兼業/副業ガイドラインでルールと罰則を定めておけば、ある程度防ぐことができます。

まこりーぬ:たしかに、お話を聞いていると副業禁止の三大理由はそこまで気にするほどのことではないと感じました。それよりも、副業を禁止することで社内から生まれる不満や採用力の低下のほうが問題となりそうですね。

進む「採用のアンバンドル化」

まこりーぬ:副業の盛り上がりはここ数年のお話かと思いますが、直近のコロナ禍によっては採用市場にどのような変化が起きていますか?

西村:採用のなかでも正社員領域についてお答えすると、やっぱり需要は非常に縮小していて、求職者一人当たりの求人数が減っています。採用費が凍結あるいは大幅カットされていて、とりわけ新卒採用含む未経験者採用は大きく影響を受けていますね。

しかし現場は人手が足りないので、中途採用領域においては人件費ではなく業務委託費を使ってなんとか人材を確保するような動きが高まっています。つまりフルタイムの正社員雇用が難しいぶん、その人に任せようと思っていた業務を分解して、フリーランスや副業ワーカーに依頼していくスタイルです。僕はこれを「採用のアンバンドル化」と呼んでいます。

コロナ禍のリモートワークによってオンラインコラボレーションが加速度的に進んだことは、アンバンドル化をさらに後押ししました。チャットツールもオンライン会議ツールも圧倒的に普及したので、同じ時間・同じ場所ではなくとも仕事をしやすくなりましたよね。

まこりーぬ:採用のアンバンドル化! なんだかこれからトレンドになっていきそうな動きですね。

採用力が高い会社の共通点はいつの時代も変わらない

まこりーぬ:いろいろと伺ってきましたが、西村さん、ズバリ変化の激しい採用市場において、採用力の高い会社になるためにはどうしたらよいでしょうか?

西村:シンプルに、「マーケティング思考を持った会社」はいつの時代も採用力が高いと思っています。もちろん細かい違いはあれど、マーケティングも採用も本質的な構造は同じです。適切なターゲットを定め、そのターゲットが解決したい課題や叶えたい欲求を捉え、刺さるメッセージを考えて届ける。これは僕がリクルートにいたころからずっと変わりません。

他よりも高い年収でオファーを出せず、打ち出せる魅力がまだない創業まもないベンチャー企業が、なんのつながりもないところから「東大卒の戦略コンサルタント」のように、引く手あまたのエース人材を採用するなんて無理じゃないですか。だからこそ採用マーケットをよく理解した上でターゲットを適切に設定することがなにより大切です。

まこりーぬ:なるほど……! いまのお話を聞いてハッとしたことがあります。世に普及している「採用マーケティング」という言葉からはつい「ソーシャルメディアリクルーティング」や「オウンドメディアリクルーティング」のような “手段” が想起されがちですが、大切なのはマーケティングの “考え方” を採用活動に取り入れるということですね……!

西村:そう! 手法ではなく思考法の話なんですよ。

その施策、お金と時間をかける覚悟はあるか?

まこりーぬ:……となると、課題になってくるのは人事とマーケターのスキルセットの違いなのかなと思ったのですが、西村さんから見ていかがでしょうか? 人事とマーケターってなんかもう雰囲気から違うなと(笑)。

西村:おっしゃるとおり、まったく異なりますよね。人事にマーケティング思考をもって仕事してくれって言っても、それは野球選手にサッカーをやれって言ってるようなものなんですよ。なので方法は2つしかありません。覚悟を決めて予算と時間をかけてでもじっくり育てるか、外からプロを引っ張ってくるか。外というのは、自社のマーケティング部門のメンバーを兼任でいいから人事に引っ張ってくるというやり方も含みます。多くの企業がそこまで育成に時間をかけられず、すぐに結果を求めざるを得ないので、結果的に外から人を連れてくることになるでしょうね。

まこりーぬ:その2つしか選択肢がないのに、無邪気に「野球選手にサッカーやれ」って言ってしまっている状況が見受けられるのが一番恐ろしいですね(涙)。

西村:中途半端にやって失敗するケースって施策レベルでも非常に多いですよね。「エージェントより安く採用できそうだし他の会社もやっているから、うちもリファラル採用やろう」って社長が言い出すとか。そんなに簡単にうまくいくわけないので、結局は求人媒体と紹介会社に逆戻りする会社が多いです。お金と時間をかける覚悟がないなら、僕は最初から「それやらないほうがいいですよ」とアドバイスします。

まこりーぬ:み、耳が痛いお話ですね……。

人事はオペレーション業務を捨てよ

まこりーぬ:これからの採用活動において、人事自身がまず心がけるべきポイントはどんなことでしょうか?

西村:人事の仕事を「オペレーション」「エモーション」「クリエーション」という3つに分類したとすると、日本の人事の大半は面接の日程調整のようなオペレーション業務に忙殺されているんですよね。あとは面接など直接人と向き合って感情を動かすエモーショナルな仕事。……おそらく新しくなにかを企画するようなクリエイティブな仕事にはほぼ時間を割けていないはずです。

よってオペレーション業務をいかに減らせるかどうかが肝で、空いた時間を5時間でも10時間でもクリエーション業務あるいはエモーション業務に当てていくべきです。オペレーション業務を減らす方法は「ツールで自動化」「プロに外注」「そもそもやらない」という3つがありますが、実行するためには身の回りにどんなツールがあるのか、どんなプロがいるのかアンテナを立てておくことが大切です。

トレンドに敏感であることは、変化の激しい採用マーケットを捉える上でも非常に重要です。「副業解禁で離職率が上がる」と誤解した経営者に「実際は違うんですよ」とファクトをもって進言できるかどうか。人事がクリエイティブな仕事をしようとするとどうしたって経営者を巻き込む必要があるので、社内の誰よりも早く採用マーケットの情報をキャッチして、上司や経営陣に情報提供していく姿勢が求められると思います。

まこりーぬ:人事って本当にどの企業も忙しそうにしてますもんね……。オペレーション業務を捨てて、情報を取りにいく時間をまず増やしたいですね!

採用も転職も、もっとなめらかに

まこりーぬ:最後に、西村さんがこれから描く理想の採用活動についてぜひ語っていただけないでしょうか。

西村:採用も転職も、もっともっとなめらかにしたいと思っています。「この人だ! と思って採用したけどぜんぜん成果が出なかった」とか「入社したけど思っていた環境とぜんぜんちがうので半年で辞めた」とか、働く人も企業もどちらも不幸なミスマッチがまだまだ至るところで起きていますよね。

これらを減らすためには、企業から企業へいきなりジャンプするような転職ではなくて、お試しで働いてみる中でいいなと思う企業に仕事の比重を寄せていく、コミットメントシフト型の転職・採用にしていく必要があると思っています。

まずは複業※で働いてみて活躍できそうだと思ったら転職するとか、期間限定でフリーランスとして働いてみて、相性がいいと思った企業にフルタイム正社員としてジョインするとか、そんななめらかな移行にしていきたい。

そのためにも、僕自身は今後も複業やフリーランスといった柔軟な働き方を広めていきたいですね。

まこりーぬ:なめらかな採用と転職。複業に代表される「新しい働き方」が進んでいる今だからこそ実現できそうな世界観だと思いました。西村さん、本日は採用についてたくさん教えていただき本当にありがとうございました!

さいごに

採用マーケティングとは手法ではなく、思考法。タイトルにも入れているこの一言には本当にハッとさせられました。

正直なところ、人材業界にいたころは「周りの会社がみんなやっているから自分たちもやろう」という右向け右の発想で新しい採用手法に取り組み、いまいち成果を出せていない企業をたくさん見聞きしてきました。

流行りの施策に踊らされず、マーケットを正しく捉えて、自分たちのターゲットに適切なメッセージを届けよう。やるなら覚悟をもってチャレンジしよう。これは人事だけではなくマーケターにも言えることですよね。今回は「HR×マーケティング」といういつもとは異なる角度からの取材でしたが、自分の業務にも直接つながるメッセージをいただくことができました。

ちなみに……人事とマーケターって、越境して複業してみるとおもしろいシナジーが生まれそうですね!

以上、まこりーぬがお届けしました!