こんにちは。デザイナーのなつです!

近年、ビジネスにおいて「ブランディング」が注目されるようになってきました。その一方でブランディングとは何をすることを指すのか、どのように進めていくべきか、詳細についてはあまり認知されていないように思います。

「うちの会社もブランディングを強化したいけれど、何から始めれば良いのかわからない……」

「クライアントからブランディング案件を任されたけれど、体系的なアプローチがわからない……」

そんな企業担当者の方や、デザイナーやマーケターの方に向けて、本記事ではブランディングの基本から、実際の進め方や成功のポイントまでを、事例を交えながらわかりやすくご紹介していきます。

目次

ブランディングとは?

ブランディングとは、企業や商品・サービスの独自の価値や特徴を明確にし、ブランドアイデンティティとして確立することです。

アイデンティティを確立し、ブランドの「らしさ」が明確になることで、認知度やイメージを高めるだけでなく、他社との差別化や、顧客や消費者に対する信頼性や付加価値を与えることにも繋がります。

単にロゴやWebなどのビジュアルデザインをするだけではなく、ブランドの核となる「らしさ」を的確に表現し「目指す姿」へ導いていくのがブランディングをするということなのです。

ブランディングの2大要素

ブランディングには「何を」ブランディングするかによっていくつか呼び方があります。

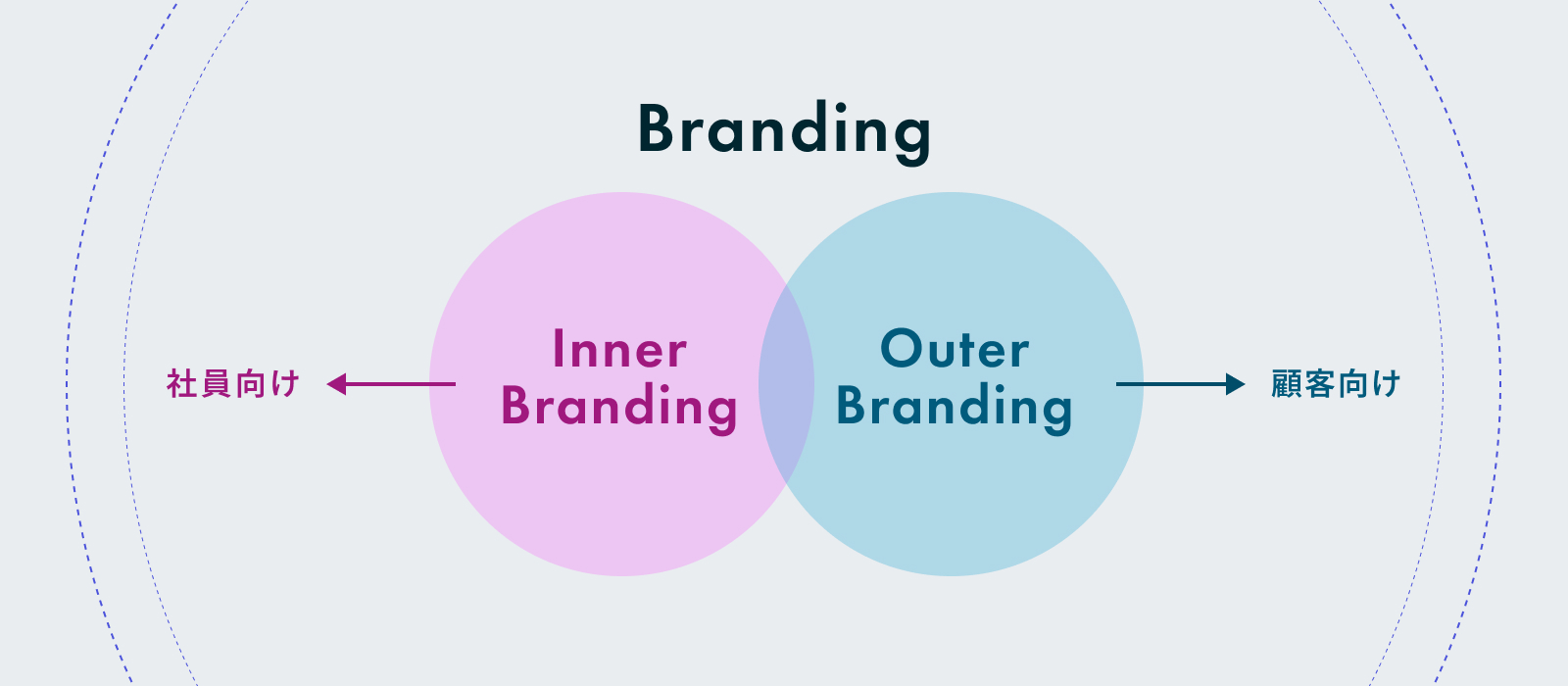

今回は、企業やサービスブランディングにおいて「誰に」向けてブランディングをするかという観点で、「インナーブランディング」と「アウターブランディング」の2つをご紹介します。

インナーブランディング

ポジション問わず、すべての社員がブランドのビジョンや価値、アイデンティティの理解を深め、カルチャーとして社内に浸透させていくことです。

経営層や企画担当者だけがブランディングを進めるのではなく、なぜ行うのかという必要性を社員により深く理解してもらうことで、企業としての目標達成がしやすくなります。同時にブランドの一貫性が保たれ、より強いブランドイメージを確立することができます。

インナーブランディングの実践例としては、社内への広報活動や社員研修・ワークショップの開催などが挙げられます。

アウターブランディング

ブランドの価値や個性を世の中に正しく伝え、認知度を高め、さらにはファンになってもらうために戦略を立てることです。これにより、顧客やステークホルダーとのポジティブな関係性を構築し、ブランドの成長を促進します。

また、アウターブランディングは、宣伝広告やイベント、インフルエンサー起用といったプロモーション活動(マーケティング施策)とも密接に関わっています。ただし、ブランディング自体は「ブランドの本質や価値を構築すること」を指し、マーケティングはその価値を広く伝えるための手段である点で明確に異なります。

ブランディングの7つのメリット

ブランディングを行うことによるメリットは数多くあります。ここでは、代表的なメリットを7つ紹介します。

| 他社との差別化 | ブランドの価値や特徴を明確化し、他社との違いが社会に認識されることで、他にはない独自のポジションを築き、存在感をアピールすることができます。 |

|---|---|

| ブランドロイヤルティの向上 | ブランドイメージを確立することで、そのブランドの独自性を好み、愛着を持ってリピートしてくれるファンが増えます。その結果、安定的な売り上げの拡大が期待できます。 |

| 価格競争からの脱却 | 顧客や消費者は単純に価格の安さだけで商品やサービスを選ぶのではなく、「このブランドだから選びたい」という指名をしてくれるようになり、低価格競争に参戦せずとも支持を獲得できるようになります。 |

| 広告コストの削減 | ブランドロイヤルティが向上することで、継続的に選んでもらえる上に、ファンがSNSなどでブランドのことをシェアしてくれるため、長期的に広告コストを削減することができます。 |

| 利益率の向上 | 上で述べたようなブランドロイヤルティの確立や低価格競争からの脱却、広告コストの削減ができれば、自然と利益率が向上し、中長期的な収益が見込めます。 |

| 優秀な人材の獲得と社員定着率の向上 | 安定した利益率が保てれば優良企業としてのイメージを求職者に与えることができ、応募数の増加・欲しい人材の獲得率が上がります。また、インナーブランディングがしっかりしていれば、企業への愛着や仕事への誇りがモチベーションにつながり離職率が低下します。 |

| 新規市場への参入がしやすくなる | ブランドイメージが定着し、顧客からの信頼度が高い企業が新しい市場に参入すると、注目を浴びやすくなります。すでにブランド価値も確立しているため、新規参入であってもコストをかけずにファンを増やしていくことができます。 |

ブランディングの進め方3ステップ

ブランディングの具体的な進め方について、3つのステップでご紹介します。

STEP1. 調査・分析

はじめに、自社ブランドが「どういう状況にあるのか」を客観的に把握することが大切です。

他社との違いや強み、課題点を明確にし、市場やトレンドを理解した上で、自社がどのポジションにいるのか分析します。ブランドのニーズやインサイトを探り、ペルソナ策定やカスタマージャーニーマップを用いて的確なターゲティングを行います。

自社が考えるブランドイメージとターゲット顧客が抱くブランドイメージが一致することが大切であり、ここでの調査や分析が、次のステップで考えるブランドの個性や、あるべき姿を確立していく上で重要な鍵となります。

調査や分析に使用するフレームワークの例として、以下のようなものがあります。

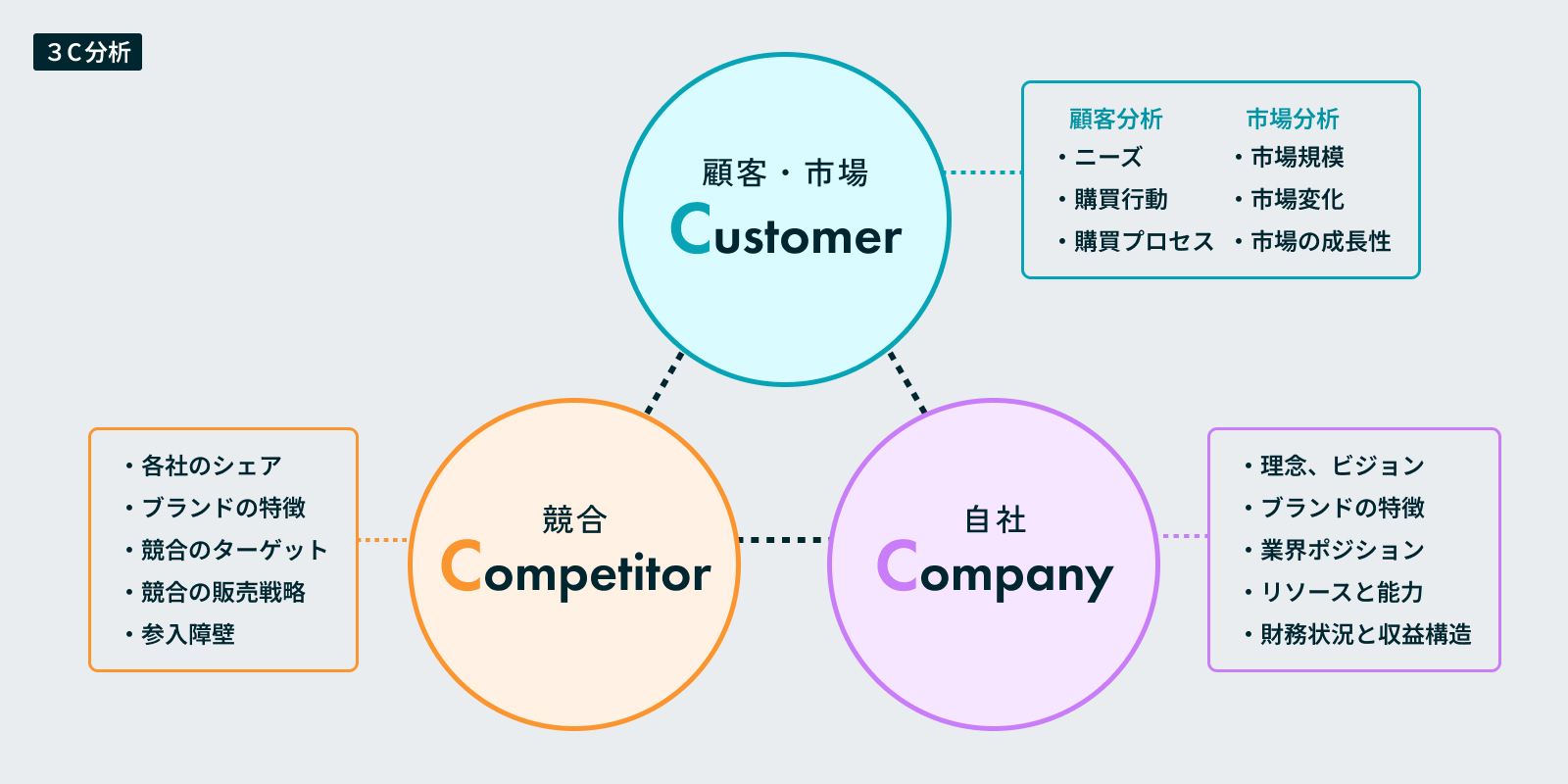

3C分析

▲ 3C分析:顧客・自社・競合を軸に現状理解をする考え方

▲ 3C分析:顧客・自社・競合を軸に現状理解をする考え方

上図は3C分析の概念図です。3C分析とは、顧客(Customer)、競合(Competitor)、自社(Company)の3つの視点から市場環境を総合的に分析するフレームワークです。

3つの「C」を総合的に分析することで、ブランディング戦略立案のための重要な基盤が形成されます。3C分析は単なる現状把握だけでなく、それぞれの要素間の関係性を理解することで、より効果的なブランド戦略の方向性を見出すことができるのです。

SWOT分析

▲ SWOT分析:自社の内部環境と外部環境を「強み / 弱み / 機会 / 脅威」の4つの要素に分けて分析

▲ SWOT分析:自社の内部環境と外部環境を「強み / 弱み / 機会 / 脅威」の4つの要素に分けて分析

SWOT分析とは、企業やブランドの現状を内部/外部、プラス/マイナスの4象限で整理するフレームワークです。自社の立ち位置を客観的に把握し、強みを活かした差別化戦略や弱点を補う施策を導き出せます。

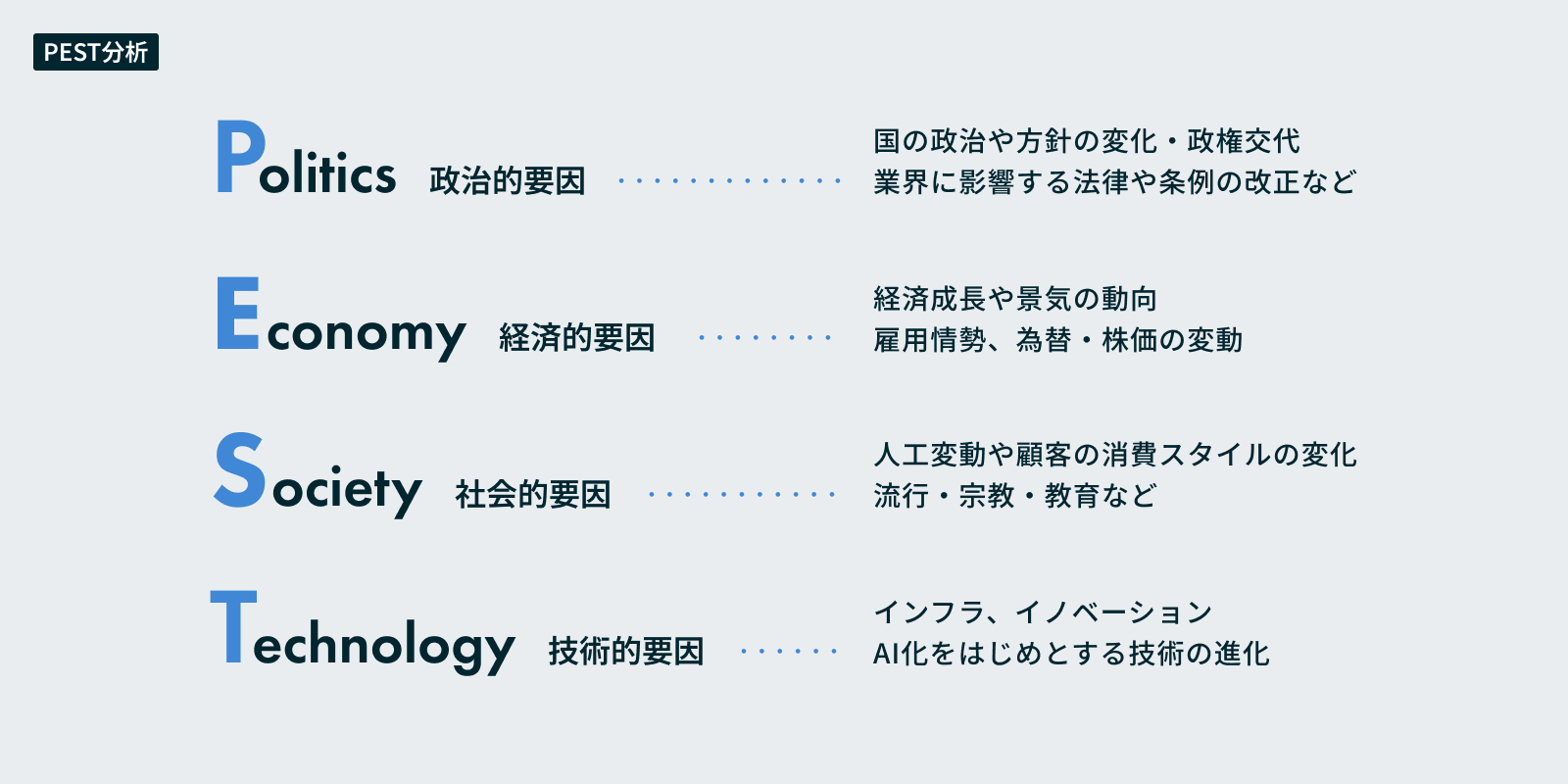

PEST分析

▲ PEST分析:外部環境を「政治 / 経済 / 社会 / 技術」の4つの視点から分析

▲ PEST分析:外部環境を「政治 / 経済 / 社会 / 技術」の4つの視点から分析

PEST分析は、ビジネスやブランドを取り巻く外部環境を「政治/経済/社会/技術」の4つの視点から分析するフレームワークです。自社だけでは変えられない外部環境の変化を把握し、それらがブランドにもたらす機会やリスクを予測できます。

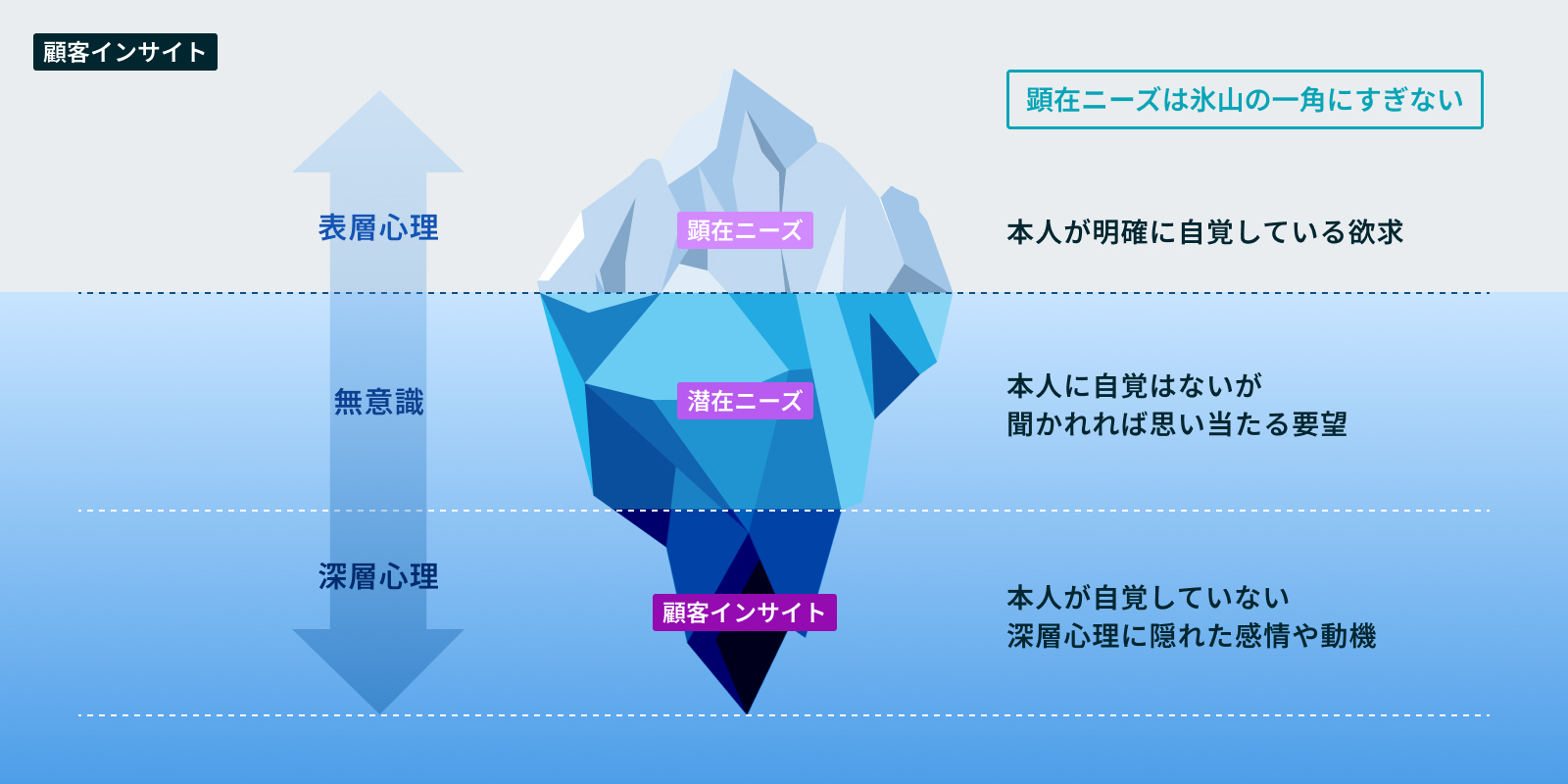

顧客インサイト

▲ 顧客インサイト:顧客の潜在的な欲求や動機を深掘りする視点

▲ 顧客インサイト:顧客の潜在的な欲求や動機を深掘りする視点

顧客インサイトとは、顧客の潜在的な欲求や動機を深掘りする視点です。上図の氷山モデルは、消費者心理の階層構造を表しています。

表層には自分で認識している「顕在ニーズ」があり、その下には気づかれにくい「潜在ニーズ」が存在します。さらに深層には本人も自覚していない感情や動機である「顧客インサイト」があります。効果的なブランディングとは、この深層インサイトを発掘し、それに応えることで実現します。

その他フレームワーク

その他にも、ターゲットの人物像を明確にする「ペルソナ分析」や購買行動を視覚化する「カスタマージャーニーマップ」などを用いることも多いです。これら調査や分析に使用するフレームワークについては、以下の記事で詳しくご紹介しています。 コンセプト設計のためのフレームワーク12選【実施事例もご紹介】

STEP2. ブランディング戦略立案

調査分析によって自社ブランドをしっかりと理解した上で、ブランドを深掘りし、戦略を立てます。

まずは、ブランドの「個性 / らしさ」について考えます。以下の点を掘り下げ、ブランドのアイデンティティを確立します。

- 独自の価値は何か?

- 顧客はどのような点を魅力に感じ、選んでくれるのか?

- 今後のあるべき姿とは?

このアイデンティティの要素にメッセージ性を込め、端的に伝わりやすく言語化したものが、ブランドコンセプトとなります。ブランドコンセプトはそのブランドを体現するものであり、個性や価値の表現ができていること、社会に共感を得られるような内容であることが大切です。

また、このステップでもう一つ重要なのが、組織全体の意識統一です。社内への広報やアンケート、ワークショップを行うなどして、意見を交わしながら、組織全体でブランドを共通理解し、同じ方向を向いてブランディングを行っていくことが大切です。

ブランドコンセプトを定めていく際には、以下のようなアプローチがあります。

キーワード抽出

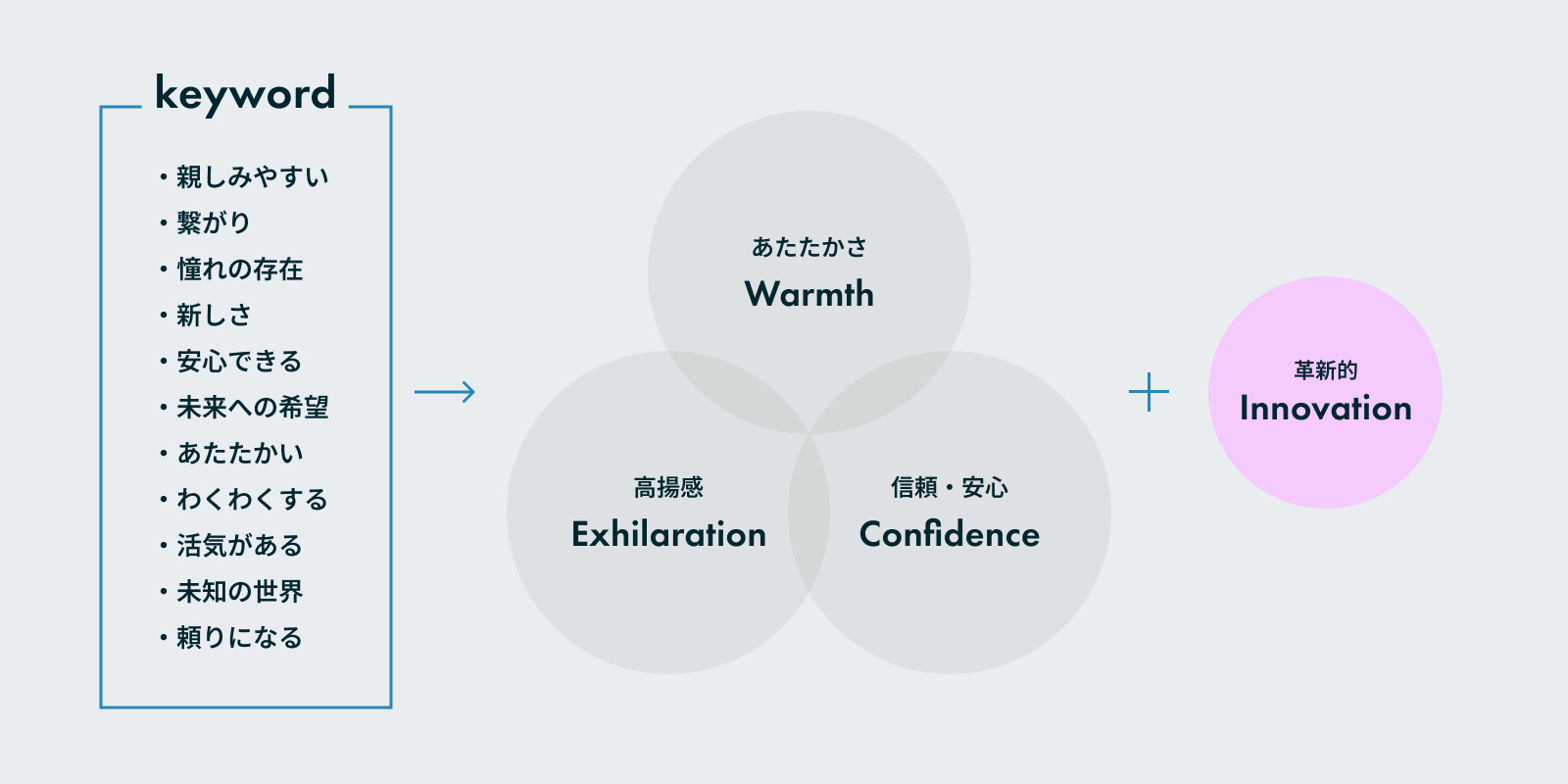

▲ キーワード抽出からコンセプト要素を導き出していく例

▲ キーワード抽出からコンセプト要素を導き出していく例

上図は、ブランドコンセプトを導き出すプロセスの一例です。多様なキーワードから本質的な要素を抽出し、ブランドの核となる価値を形成していきます。散在するブランドのイメージや価値観から、明確で一貫性のあるブランドアイデンティティを構築することができます。

コンセプトマッピング

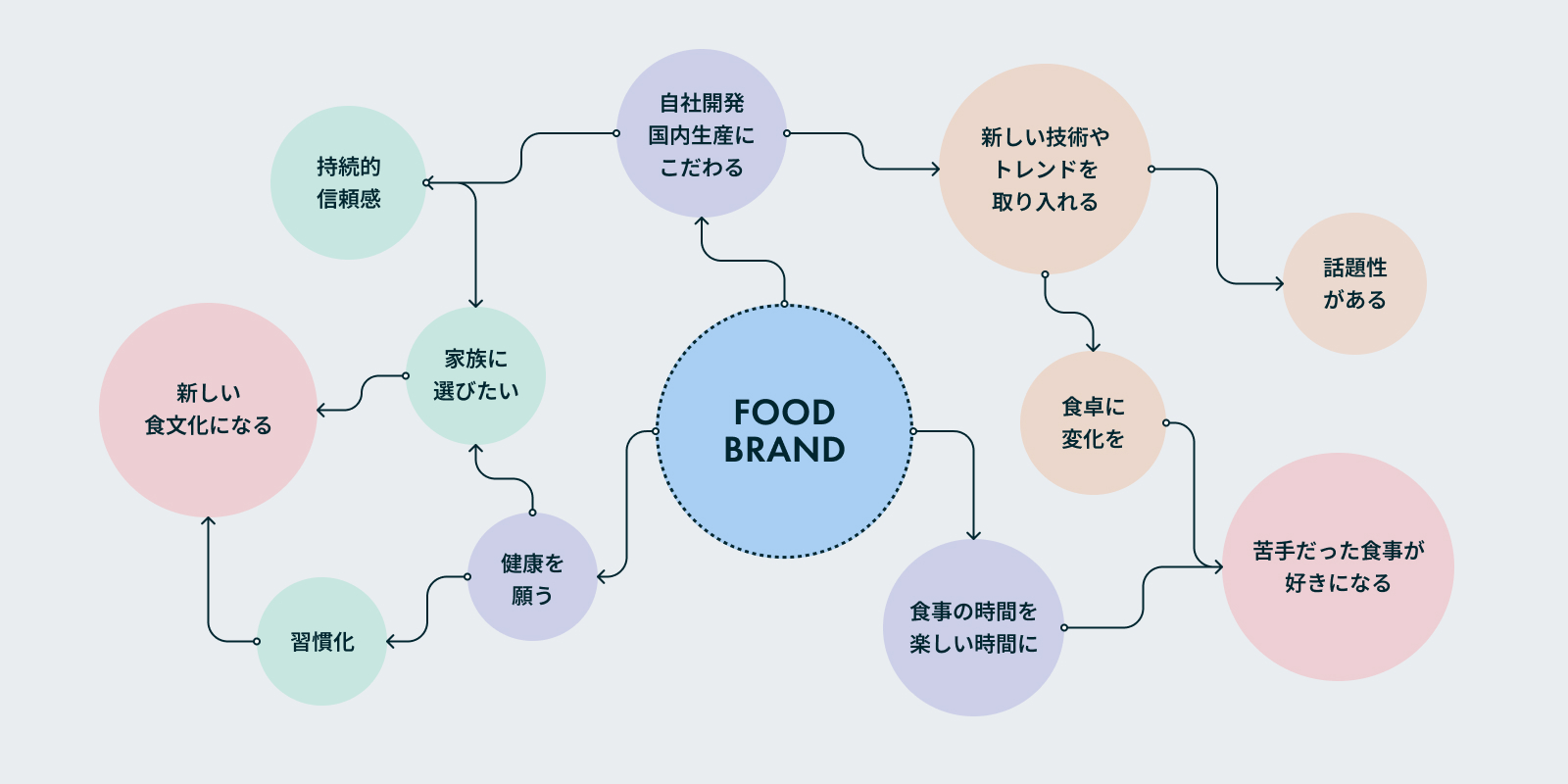

▲ ブランドの要素をマッピングしてコンセプトを導き出していく例

▲ ブランドの要素をマッピングしてコンセプトを導き出していく例

上図は、食品ブランドを例に、ブランドの要素をマッピングしてコンセプトを構築するプロセスを表しています。ブランドの核となる価値から派生するさまざまな要素を整理し、それらがどのように関連し合い、最終的にどんな価値を顧客に提供できるのかを体系的に理解することができます。

STEP3. ビジュアル設計

アイデンティティやコンセプトをもとに、ロゴやキービジュアル、ブランドカラーなど、ブランドを象徴する視覚要素を作り上げていきます。

「このロゴ・配色 = このブランド」という確立したイメージを持たせられるかどうかが、その後の社会への浸透において重要な鍵となります。

ここで覚えておきたいのが、人は慣れ親しんだものが変わると、たとえ新しいデザインが優れていても、「変化」そのものに対して抵抗感を抱きやすいということです。

この初期の抵抗感を乗り越え、多くの人に受け入れてもらうには、ブランドのアイデンティティやコンセプトが揺らぐことなく、デザインにしっかりと反映されていることが不可欠です。

メッセージ性が明確であれば、「なぜこの色なのか」「なぜこのロゴなのか」「なぜこのビジュアルなのか」という問いに対する答えが一貫して存在し、ブランドの力強さを支えます。そして、時間をかけて人々の心に浸透し、愛されるブランドへと成長していくのです。

今回はいくつか、ブランドロゴやカラー設計の例を紹介します。

LINE

ブランドを代表するカラーは”LINE Forest Green”です。活力と持続性を表現しており、あらゆる世代に浸透することをイメージしています。

鮮やかな5色のグラデーションは、3D空間での構成とバランスを変えることでさまざまに変化し、色に活力が吹き込まれます。これは探索や発見へと導く光を表しています。

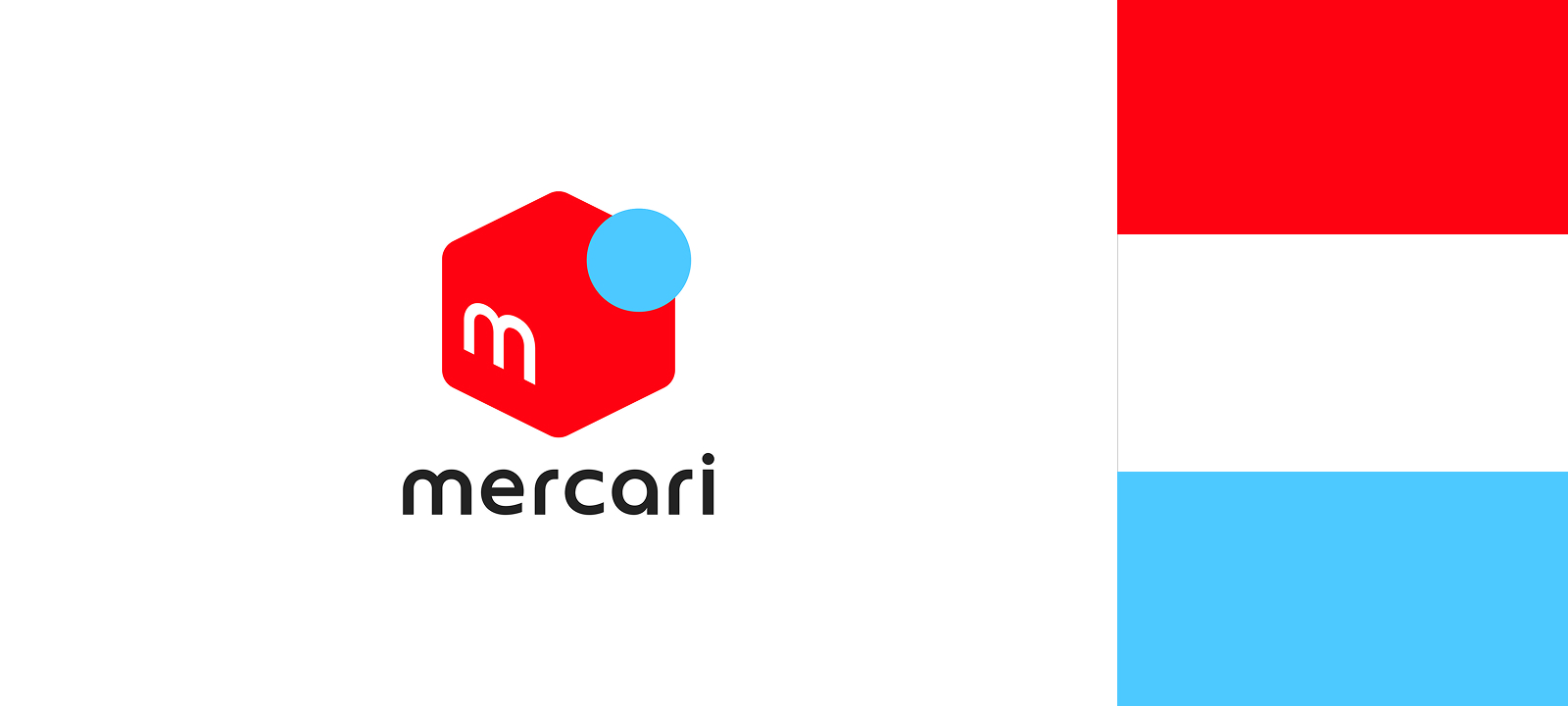

mercari

引用元:mercari Rebrand

引用元:mercari Rebrand

リブランディングでは「箱から飛び出すワクワク」というアイデンティティを残しながら、要素を少なくしていくことで、より洗練されたロゴマークに仕上げ、メルカリの目指すオープンでフェアなマーケットを表現しています。

ブランディング後のマーケティング施策

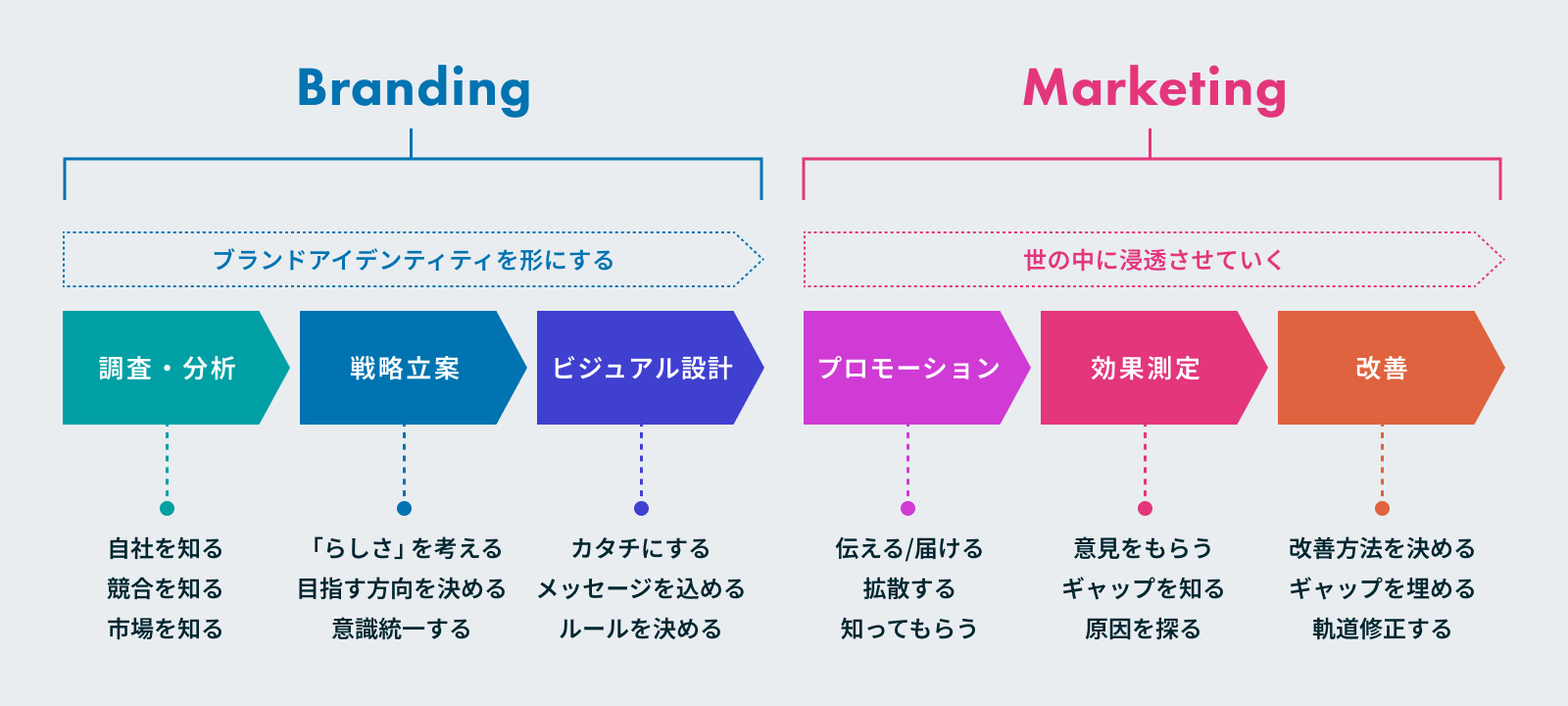

▲ ブランディングとマーケティングの関係性

▲ ブランディングとマーケティングの関係性

STEP3までがブランディングで、ここからはマーケティング施策の話になります。マーケティング施策とは、ブランディングを世の中に浸透させていくために何をするか考え、実行していくことです。

具体的には、顧客や消費者に向けてメディアやSNS、CMなどの宣伝活動、イベントやキャンペーンの実施をします。また、デジタル時代の現代においては、インフルエンサーの起用をするなど、時代の流れに合った方法を選択することも重要です。

そしてブランド価値向上のために忘れてはいけないのが、効果測定とフィードバックです。

定量的・定性的に効果を測定し、目指す姿と現状とのギャップを明確化し、そのギャップを埋めるための改善を行います。この効果測定と改善を定期的に実施することで、ブランドを中長期的に成長させていくことができます。効果測定の具体的な方法には、アンケート・インタビュー・トラッキングなどがあります。

ブランディングを成功させるポイント

ブランディング成功のためのポイントを5つ紹介します。

独自の価値を確立する

ブランディングを行う大前提として、自社ブランドを理解することが大切です。しっかりと分析を行い、独自の価値を確立していなければ、顧客に魅力的に感じてもらうことはできません。

組織全体で意識を統一する

インナーブランディングを行い社内の意識統一をすることで、ブランディングに一貫性を持たせることができます。また目指す方向性が明確となり、社内の組織力も向上します。

顧客の共感と信頼を得る

一方的な発信ではなく、顧客や消費者からブランドの価値や「らしさ」に共感・信頼してもらうことが重要です。「このブランドだから選びたい」というファンを増やす上では欠かせないポイントです。

中長期的に実施する

ブランディングは短期決戦ではありません。中長期的にブランド力を維持することで社会へ浸透していき、次第に愛着を持ったファンが増えていくのです。そのため、成果を得るには継続的な努力と時間が必要です。

時代に合わせてアップデートする

時代の変化によって、顧客のライフスタイルや興味・嗜好も変化していきます。古くから変わらないという信頼感もブランド価値ではありますが、時代に合わせて少しずつ形を変えていくことも重要です。

ブランディングの成功例

さいごに、ブランディングの成功例といわれる有名企業やサービスの事例をみていきましょう。

無印良品

引用元:株式会社良品計画/ワールドタグシステムのブランディングを担当した原デザイン研究所

引用元:株式会社良品計画/ワールドタグシステムのブランディングを担当した原デザイン研究所

無印良品は「しるしの無い良い品」という理念を軸に、1980年の創業時から「コンセプト9割、アクション1割」の姿勢でブランディングを構築。コンセプトをしっかりと確立することが、その後のアクションの柱になるという考え方のもと、コンセプト設計には3年もの時間をかけたそうです。

「人の手のぬくもりをしっかりと表現したい」という代表の想いを形にするブランディング戦略の一つとして、タグシステムがあります。

無印の素材や工程の選択には「理由(わけ)」があり、価格設定にもそれを実現した「わけ」があります。それぞれの商品の「わけ」をきちんと伝えるため、無印のタグには商品それぞれの成り立ちにまつわる「わけ」が記載されています。

ものづくりにおいての「人の手のぬくもり」を表現し、商品それぞれのストーリーを消費者に伝えることで、ブランドとしての安心・信頼・共感を深めているといえます。

TAXI「GO」

引用元:Go株式会社

引用元:Go株式会社

2020年、Japan TaxiとMOVの統合により誕生した「GO」は、国内タクシーアプリ市場で驚異のシェア80%を獲得しています。具体的なブランディング戦略として、AIを活用したリアルタイム予測や直感的な操作性を持つアプリを導入し、待ち時間短縮や確実な配車を実現しました。

さらに、全国のタクシー会社との提携を強化したことで、利便性が向上。「乗りたいときに確実に乗れる」という体験価値が顧客支持につながり、市場トップシェアを維持しています。

さらに「どうする?GOする?」というキャッチコピーでお馴染みの、テレビCMやラッピングタクシーを使ったマーケティング施策により、ブランド認知を高め、ユーザーに「移動の選択肢としてまずGOを思い浮かべる」という習慣を浸透させることに成功しました。

バーガーキング

引用元:AdverTimes

引用元:AdverTimes

バーガーキングは2021年にブランド価値を再定義する大胆なリブランディングを行い、ロゴデザイン、メニュー、ブランドカラー、フォントなどのVI(ビジュアルアイデンティティ)を刷新しました。

ロゴにおいては22年ぶりの変更。新しいロゴでは、クラシックなデザイン要素を復活させ「食べ物に青色はない」という考えに立ち返り、青色や光沢感を排除した自然な色彩で「本物らしさ」を表現しました。

新しいFlameというフォントは、とろっとしていておいしそうなイメージをお客様に感じてもらえるようなデザインであり、ブランドカラーは、商品である「ワッパー」のセサミバンズ、レタス、トマト、オニオンの新鮮な野菜、マヨネーズとケチャップ、直火焼きの100%ビーフパティの色から採用されているそう。

「本物っぽくて美味しそう」にこだわっているのが伝わってきます。

また、ブランドを表現する手書きのイラストも追加され、エネルギー・ユーモア・アイロニーをテーマに新鮮な食材と商品の絵、お客さまを主役に遊び心のあるストーリーを表現しています。

引用元:AdverTimes

まとめ

いかがでしたか? ブランディングは、ブランドの価値を最大化し、長期的に成長させていく上で必要不可欠なものです。今回は全体的な流れをざっくりとご紹介しましたが、各ステップでのアプローチは、ケースによってさまざまな手法があり、とても奥深いです。

有名ブランドのブランディングを深掘りしてみると、考え抜かれたコンセプトや戦略、それぞれのブランドストーリーが見えてきて、たくさんの人に愛され続ける理由がわかりますね!

そして、ブランドのユーザーと同じくらい(いやそれ以上に)自社のブランドに愛を持ち、育て続ける多くの仕掛け人がいることを改めて実感します。

自社ブランドの「らしさ」と向き合い、磨きをかけ、唯一無二の愛されるブランドに成長させるために、ブランディングを取り入れてみてはいかがでしょうか。

- 「ブランディングを強化したいけれど、何から始めれば良いのかわからない……」

- 「既存ブランドの見直しやリブランディングを検討している……」

そんなお悩みをお持ちでしたら、ぜひLIGにご相談ください。貴社ブランドだけの「らしさ」を一緒に見つけ、育てていきましょう。