こんにちは。LIGブログ編集部(LIG広報室)エディターのケイです。普段は会社の広報活動やLIGブログ全体の管理を行っています。

さて、LIGが誕生して今年で13年目です。Webサイト/Webサービス制作と並走しながら、このLIGブログで、ときに読者の皆さんにくすっと笑っていただけるようなコンテンツも作ってきました。

LIGブログの名前を広めるきっかけとなったクリエイターやディレクター・編集者はもう、社内にはいません。昔のLIGのイメージに囚われず、読者に楽しんでもらえるような新しいコンテンツ作りをしていきたい。もっとスケールの大きなことをやってきたクリエイターに、話を聞いてみたい。

そんなことを考え、この方をお招きし、お話を伺うことにしました!

日本テレビのプロデューサーとして、90年代のテレビ業界を牽引した「電波少年シリーズ」、「ウッチャンナンチャンのウリナリ!!」など数々のヒット番組を生み出した……

そう、「Tプロデューサー」「T部長」の愛称で知られる、土屋敏男さんです。なんと、わざわざLIGオフィスまでお越しいただきました……!

|

人物紹介:土屋 敏男 さん 日本のテレビプロデューサー、映画監督。1990年代の「電波少年」をはじめ、さまざまなテレビ番組のプロデュースを手がけた。いまもなおプロデューサーとして現役で、東京大学大学院情報学環教育部非常勤講師も勤めている。 |

|---|

僕自身は電波少年シリーズが流行っていた当時まだ小学生で、すでに中高生だった兄・姉が熱中しているのを横で眺めていた……という記憶があるくらいです。

ですが、土屋さんが電波少年シリーズ以降、様々な場所でメディア論やコンテンツ論を語っているのを拝見してきました。その語り口は、一見したらみんなが思い浮かべる典型的なテレビマンのようでいて、どこか深い、知的な誠実さを伴ったものに感じられたのです。

そんなテレビ業界のレジェンド・土屋Pを講師としてLIGにお招きし、「クリエイターとしての力のつけ方」から「コンテンツ制作の本質」まで、いろいろなお話を伺いました。

目次

「制作」に配属されなかった新人時代。土屋さんが2年間続けたこととは?

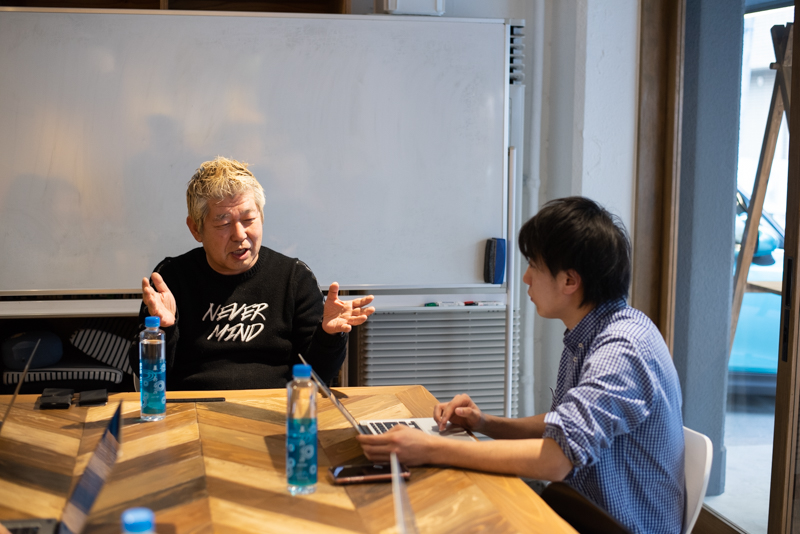

▲インタビューは僕が聞き手となって、PR記事制作チームのガクさん、バンビ、ころもさんの3人も同席のもと行いました。

▲インタビューは僕が聞き手となって、PR記事制作チームのガクさん、バンビ、ころもさんの3人も同席のもと行いました。

ケイ:まず伺いたいのですが、土屋さんが日本テレビに入社されたのって1979年ですよね。テレビ業界が若者たちの憧れの的になったのって、秋元康さんやとんねるずが席巻した80年代半ばというイメージがあります。その少し前の時期に、土屋さんがテレビ業界に入ろうと思ったのはなぜだったんでしょう?

土屋:大学時代、学園祭で「クラブ対抗歌合戦」ってのを大学史上はじめてやったんだよ。当時の部活には代々「春歌」っていう、要するに卑猥な歌が伝わってて、それを各部ごとに披露するってのをやったら、本番でお客さんが波打って笑ってたんだよね。それにジーンと来ちゃって「うわ、人を楽しませる仕事って最高じゃん!」と思ったわけ。就職活動の段になって、当時はもう映画はかなり下火になってたし、音楽って感じでもない、「じゃあテレビかな」ってテレビ局ばっか受けて日テレに入ったのよ。

ケイ:いまの大学生にとってテレビ局って超人気企業ですけど、土屋さんが入った当時「テレビ業界に入る」ってどういう感じだったんですか?

土屋:「すごいね」とは言われない(笑)。マスコミを目指している学生のなかでも、新聞社に入るのが一番偉くて、テレビ局に行くやつは「変わってるね」だったな。

テレビ局って戦後に生まれたもので、最初は映画会社とかから人を集めてた。今でいうベンチャー企業みたいなもんだから、学生アルバイトを雇って、そこからなんとなく社員化したりとか、そういう緩い雰囲気だったわけ。でも「そろそろ計画的に採用しなきゃ」ってことで昭和51(1976)年に採用を再開して、俺が入社したのはそのすぐあとなんだよな。

ケイ:日本テレビに入社されて、新人時代はどのようなお仕事をされていたんですか?

土屋:その頃のテレビって無茶苦茶なんだよな。職場のデスクに一升瓶は並んでるわ、「おい土屋! この会社に入ったらな、カタギの人に迷惑かけちゃいけないんだぞ!」って言われるわ。「俺、カタギじゃない会社に入ったんだ」って思った(笑)。

最初は編成部に配属されて、でも制作に行きたかったから「制作に行くにはどうしたらいいですか?」って先輩に聞きに行ったわけ。その先輩、足をドーンと机の上に置いて、こっちを振り向きもせずに「お前、『ミッドナイト・エクスプレス』って映画観たか?」「いや、観てないです」「まず観てこい。それからだ」って。

ケイ:な、なるほど。

土屋:で、映画観てからまた先輩のところに行ったら「お、そうか。お前、制作行きたいんだよな。そんならとりあえず企画書書け」って言われて、じゃあと思って企画書を書いて持っていくと、まあ〜見ちゃくんないわけ。仕方ないから毎週1本書いて、その先輩のところと企画室みたいなところに持ってく、ってのをだいたい2年ぐらいやった。100本くらいは書いたかな。

ケイ:自主的に書いて持っていったんですよね。先輩たちは、どこかのタイミングで企画書を見てくれるようになったんですか?

土屋:いや、たぶん最後まで見てなかったな(笑)。でも書いてるうちにどんどん楽しくなっちゃって。それを2年も続けてたら「そんなに制作行きたいのか」ってことで異動させてもらえたわけ。

2人の師匠。テリー伊藤、萩本欽一との出会い

ケイ:実際に制作に携わるようになってからはいかがでしたか。

土屋:本当は『木曜スペシャル』の「アメリカ横断ウルトラクイズ」っていう視聴者参加型番組が好きだったからやりたかったんだけど、『木スペ』って荒くれ男の梁山泊みたいなところだったから、若造は入れてくんないわけ。だから、当時できたばかりのワイドショーに行かされたんだよ。

今は芸能人の結婚とか交際とかって、本人がブログとかツイッターで発表しちゃうでしょ。でも当時は、ワイドショーが芸能人の家とか他のテレビ局で出待ちして「直撃」をやるんだよ。俺はディレクターとしてカメラ持って行って、梨元勝さんと一緒に「結婚するんですか!どうなんですか!」とかやってた。

ケイ:今やるとすごい叩かれそうですけど、たしかに僕の子ども時代を思い返してみると、ワイドショーはそういう手法が普通だった気がします。

土屋:そうそう。で、岡崎聡子って体操選手が記者会見をしたときのことが強烈に印象に残ったんだよな。体操選手って純粋培養で、小さい頃に始めて10代後半にピークを迎えたあとは引退して芸能界に入ったりしたんだけど、狼の群れに投げ込まれたようなもんだから、そこでコロっと恋に落ちちゃうわけ。それで写真週刊誌が「いいから会見やってよ」って引きずりだして、その場で、付き合ってる男が他の女と寝てる写真を見せた。そしたら、その子はもう青ざめて泣き出しちゃって、それをテレビカメラがズームで映し出す。その子のいままでの人生が全部映し出されてしまう。「テレビってすげぇな」と思った。

ケイ:人間の、ナマの姿が映っているわけですよね。

土屋:そうだね。ワイドショーをやってて後の仕事につながったことはもう一個あって、アメリカのカーター大統領(当時)が来日したときに、明治神宮の流鏑馬(やぶさめ)を見に行くってのを取材したんだよ。当時のワイドショーって、ニュースとかよりもはるかに地位が低かったから一番後ろに配置されて線が引かれてるわけ。で、「この線からちょっと出てみたらどうなるんだろう」と思って30cmくらい出てみたら、警備の警察官に「おい、そこ! 下がれ!」って言われて。そのときの映像を後で見て「怒られてる。これ、面白ぇ」と思ったんだよ。

ケイ:「テレビでテレビマンが怒られている」っていう絵面が面白かったんですね(笑)。そのあとは『天才・たけしの元気が出るテレビ!!』でテリー伊藤さん、『欽きらリン530!!』では萩本欽一さんに出会うわけですよね。

土屋:そう、『元気が出るテレビ』では、今で言うテリー伊藤さん――当時は伊藤輝夫さんだったんだけど――が演出をやってて、俺は日本テレビの社員として制作プロダクションに「養子」に出されたみたいな感じだったんだよ。

ケイ:制作集団のなかに放り込まれて「学んでこい」と。

土屋:だけど、キー局の社員だから気を遣われるわけよ。で、一本目の一番いいところのVTRのロケと編集をやらせてもらって、200人くらいお客さんがいるスタジオで流したのね。そしたらさ……お客さんが、一瞬たりとも笑わないんだよ。

ケイ:地獄ですね……。

土屋:油汗が止まらなくて気持ちが悪くなった。で、VTRが終わったあとに、たけしさんが「まあね、今のは放送じゃないですから、気にしないで」って立て直す……。

ケイ:つらい……。

土屋:まあたけしさんも他の制作者も「笑わしてなんぼ」だと思ってるから、笑えないVTRなんて冗談じゃないって感じなんだよ。「俺、ワイドショーのディレクターはできても、お笑いのディレクターはできねぇんだな」って、最初のほうはマジで泣きながらやってたよね。

そういうことから始まって、ロケに行くときも伊藤さんがついてきて、俺が編集もやるんだけど全部直されて……っていうのに従ってたら、実際にお客さんが笑ってくれるんだよ。それでだんだん「こうやって人は笑うんだな」ってことが、理屈ではないかたちで入っていったんだろうな。

ケイ:それは「教えてもらう」っていうのとはちょっと違いますよね。

土屋:まあ、「直される」って感じだな。俺がいいと思うものを作るんだけど、全部直される。そういう経験を繰り返して、半年後ぐらいにやっと、伊藤さんに直されないものを作ることができた。それをスタジオで流したら200人のお客さんが大笑いしてくれたわけ。これでまたシビれちゃって「俺、一生お笑いのディレクターで行きたい」って思った。

ケイ:テリー伊藤さんのあと、次に萩本欽一さんというもうひとりの師匠と出会ったと思います。お二人の指導のスタイルには、どういう違いがあったんでしょうか。

土屋:伊藤さんは天才肌っていうか、結果だけ出して「俺は天才なんだ」っていう見せ方をする人だから、「なんでこうすると人は笑うのか」ってのを一切教えてくれないのね。一方で萩本欽一は「人はなぜ笑うのか」をホワイトボードを使って説明してくれるんだよ。「フリ→オチ→フォロー。こういうふうにやると人は笑う」とかね。

ケイ:テリー伊藤さんのところで職人的に鍛えられたあとに、萩本欽一さんの理論が入ってくるという。

土屋:そうだね。欽ちゃんは台本の台詞の細かい直しまで目の前でやってくれて、リハーサルも徹底的にやるんだけど、でも本番で変えるんだよ(笑)。だからドキュメントの最初の人なんだよな。

▲ホワイトボードを使って「フリ→オチ→フォロー」の説明をしてくれる土屋さん。身体を使ったリズムで、「オチ」での転換点を表現するのが大事なのだそう。こればっかりは原稿で上手く伝えられないのが口惜しいです……。そう、この記事は研修講師派遣サービス「Oncy(オンシー)」の記事広告でした。頭の片隅にだけでも置いていただければ幸いです……!!!

▲ホワイトボードを使って「フリ→オチ→フォロー」の説明をしてくれる土屋さん。身体を使ったリズムで、「オチ」での転換点を表現するのが大事なのだそう。こればっかりは原稿で上手く伝えられないのが口惜しいです……。そう、この記事は研修講師派遣サービス「Oncy(オンシー)」の記事広告でした。頭の片隅にだけでも置いていただければ幸いです……!!!

『電波少年』はどのようにして生まれたのか

ケイ:萩本欽一さんのやり方が、今で言う「リアリティ番組(リアリティショー)」の原型だったわけですね。その感覚が『電波少年』につながっていくと思うのですが、この企画が生まれたきっかけは何だったのでしょうか。

土屋:『元気が出るテレビ』が終わって、「お前も30になったんだから一本立ちしてなんか企画をやってみろ」って言われて、待ってましたとばかりに後番組を2本ぐらい立ち上げたんだけど全然数字が出なくて、一回編成に回されて、2年くらいしてまた制作に戻れた。

戻ったはいいけどまあ、やることがない。ある番組が終わって「次どうしよう」ってときに、「土屋、お前暇そうだから、とりあえず3ヶ月なんかで埋めとけ」って言われて、そのときに思い出したのがワイドショーのときの「人間のナマの姿」「怒られるテレビ」っていう2つ。それをやったのが『進め!電波少年』で、松本明子と松村邦洋に、事前に何も言わないで何かに挑戦させるわけ。

当時、住友金属工業のバスケの実業団に岡山恭崇さんっていう身長230cmある人がいて、「岡山さんの机は普通の人より高いのか?」っていうバカな企画をやろうとしたんだよ。そしたらロケの前日になって住金の広報から「やっぱりダメです」って連絡が来ちゃった。おちょくりに行くのがバレたのかもしんねぇな(笑)。

ケイ:何やらキナ臭い匂いを感じ取られてしまったと(笑)。

土屋:でも、第1回放送からロケビデオがないのはまずいってのと、当時の松本明子も暇だったから「お前、暇だろ。だったら1日張り付いてみろ」って言ってやらせて、そしたら夕方くらいに岡山さんが会社に戻ってきたんだ。そこで花束を渡して、「日本一高い『高い高い』をやってほしい」って頼んで、やってもらったのよ。

それで岡山さんの後ろ姿を撮ってカメラを戻したら、松本明子が泣いてるわけ。初めてメインでやったロケが成功した手応えがあったんだよな。その絵が一番おもしろいのよ。ちゃんとアポイント取ってやってたら泣かなかったんだろうな、って思った。

それからは無理なことばっかりやったよね。「モリハナエさんにスタッフジャンパー作ってもらいたい」「PLOのアラファト議長と『てんとう虫のサンバ』をデュエットしたい」とか。ほとんどはうまく行かないんだけど、うまくいったときのカタルシスはすごい。

ケイ:『電波少年』といえば「アポなし」ですよね。アポなしで突撃したあとのことなんですけど、やっぱり「すぐにその場で謝る」っていうのが重要だったんですか?

土屋:我々はそれを「初期消火」って言ってたんだよ。怒られたら、すぐにとにかく謝るわけ。帰らしちゃって、広報とか宣伝とか営業の人とかに火が広がったらもう大変。だから炎上する前、火が小さいうちに消火する。許してもらえるまで絶対に離さない(笑)。

ケイ:な、なるほど。勉強になります……!

『電波少年』の「やってみた」と現代の「やってみた」はどう違う?

ケイ:今のネットのコンテンツって「実際にやってみた」がひとつの王道じゃないですか。YouTuberもそうですし、もしくはTwitterでも店員さんとかが何かしらの「やってみた」をやって、炎上してしまったりする。『電波少年』で「やってみた」が面白いと言われていたのと、いま怒られているものの間には、どういう違いがあるんでしょうか。

土屋:それは「許されるキャラクター」になっているかどうかだよ。『電波少年』で猿岩石がヒッチハイクでユーラシア大陸を香港からロンドンまで横断してすごく話題になったあと、新聞に「猿岩石、飛行機に乗っていた」っていうスクープが出て。タイとミャンマーの国境って、陸路は封鎖されてて行けないから、飛行機に乗らせたんだよ。オンエアでは「タイからミャンマーに向かいました」ってところまで放送して、次の週にはミャンマーのヤンゴンにいるところから始めた。だから嘘は言ってないんだけど、飛行機に乗ったところはオンエアしてない。

ケイ:な、なるほど……。

土屋:当時のバックパッカーのミニコミとかでは、「タイからミャンマーは陸路で行けるはずねぇのにな」とか言われてたわけ。で、そのときに『電波少年』のレギュラーの枠のなかで検証番組をやったんだよ。

ケイ:自分たちがやってる側なのに(笑)。

土屋:「新聞で『猿岩石は飛行機に乗っていた』という報道が出ていました。我々はさっそく検証委員会を組織。そして電波少年のVTRがあるという倉庫に潜入しました」ってカメラが入っていって、そこでテープを発見するわけ。「ありました!」って。そのテープには「タイ〜ミャンマー 飛行機」って書かれてる。「そのテープには、驚くべき事実が記録されていた!」とか言って、猿岩石が機内食を食べておかわりまでしてるVTRが出る。

で、次のカットでは俺が首から下だけ黒バックで出てきてインタビューされるわけ。「本当に二人は飛行機に乗ったんですか?」って聞かれて、ボイスチェンジャーみたいな変な声で「はい、そのとおりです」とか言うんだけど、喋ってるうちに地声に戻っていくのね。そしたら慌ててそばにあるヘリウムガスを「すーっ」って吸って、また元の変な声に戻って喋るっていう。

ケイ:ひどい(笑)。

土屋:それをすぐさま放送したから世間は「こいつらに怒ってもダメだな」ってなったのよ。ちょっと前のニコニコ動画だってそうだったでしょ。後ろになんとなーくひろゆきが見えたりして「こいつらしょうがねぇな」ってなる。

猿岩石がロンドンでゴールしたときに、世の中が感動モードになってたじゃない。トラファルガー広場で爆風スランプが歌ってね。でも俺、感動モードって嫌なんだよ。だからゴールしたあとに「次は、南北アメリカ縦断ヒッチハイクをやりまーす!」ってチケットを渡して、南米に行くから予防注射をしてもらうってのを流した。そしたら1000本の抗議電話が来たんだよ。「人がせっかく感動してんのに、何さらすんじゃ」って。いまだにこの記録は破られていない。

ケイ:大記録を打ち立てたわけですね……。

土屋:まあ最終的には本人たちが日本行きのチケットを選んで終わるんだけど。でも、ここから『電波少年』って数字が上がるんだよ。猿岩石をやってたときは15%ぐらいで、ゴールの特番のときに20%行ったか行かないか。視聴者は自分の想像の範囲で「面白かった」だったら実は次の週から見ないんだよ。テスト勉強とかデートとかそっちを優先するわけ。でも「電波少年って何やるかわからない」って思ったら見ないでいられないようになる。それをやり続けて、98年に30.4%まで行った。

自分で自分に何かを課すだけでは、追い込めない

ケイ:『電波少年』で土屋さんが目指していたことのひとつに「有名人じゃなくても面白いことができる」というのがあったと思います。LIGも社長が『電波少年』が大好きで、「30日間でアメリカ横断」って企画をやったんですが、それをやった子は、本当に何者でもなかったんです。でも、過酷な旅をすることで、少なくとも顔つきは変わった。

▲LIGブログの過去企画「ベベ旅 ひとりぼっちのアメリカ編|Presented by TOWER RISING」

▲LIGブログの過去企画「ベベ旅 ひとりぼっちのアメリカ編|Presented by TOWER RISING」

▲アメリカ横断に挑戦したLIG社員、野田クラクションべべーのビフォー(左)→アフター(右)。

▲アメリカ横断に挑戦したLIG社員、野田クラクションべべーのビフォー(左)→アフター(右)。

だから、こうやって過酷な旅とかに挑戦し続けたりすると「面白い人間」になれるのか? っていうのが気になるんです。猿岩石の場合、有吉弘行さんは十数年後に飛躍したと思うんですけど。

土屋:あの旅ではなんも変わってないよ。最初はヒッチハイクで乗っけてもらってもタバコ吸ってるみたいな奴らだったし、今でもそこはあんまり変わってない。まあ、お辞儀の角度とかは変わったかな、ゴールの時一瞬いい顔になったかなってのはある。でも「多少は……」って感じだな。

人間ってカメラが回ってると、面白いことしようとするでしょ。たけしさんやさんまさんだったら面白いよ? でも新人が「面白いことしよう」ってやっても面白くもなんともない。だから猿岩石にもなすびにも「お前ら、新人なのに尺もらえると思うか? せいぜい秋のスペシャルで2、3分使うだけだよ」って言ってカメラ回してた。そう言うと、だんだんカメラを意識しなくなる。

なすびの場合は、猿岩石やドロンズをすでに見てるから「旅をやるんだ」と思ってオーディションに来たんだよ。でもいきなり部屋に入れられて「これ、何するんですか?」って聞かれて、俺が「いや、人は懸賞だけで生きていけるか?」つって。

ケイ:意味がわからない(笑)。

土屋:「これ放送するんすか?」って聞かれて、「お前がさ、一日じゅう部屋でハガキ書いてるだけで面白いと思う?」「いや、面白くないです」「だから放送しないんだよ」「じゃあなんでカメラ回してるんですか?」「まあスペシャルかなんかで……」とか言って。

なすびは気が狂うギリギリのところにいたから、食い物が当選したときは喜びが爆発して踊り始めたわけよ。「やった〜!! 米だ米だ〜〜!!!」って。「当選の舞」って勝手にこっちで呼んでたやつだけど、要は人類の祭りの起源だよな。

ケイ:収穫祭みたいな感じですね。「穫れた穫れた〜!」って。

土屋:自分で自分に何かを課すだけだと、そこまで追い込めないんだよ。あとで本人に「あの踊り、良かったよ」って言ったら「そんなことやってましたっけ?」って言うわけ。「見られている」という意識がない。だから人の心を打つ。カメラを意識して「喜んだほうがいいな」って思ってわざとやってたら、お客さんにも見抜かれてしまう。

ケイ:生命をかけてギリギリのところまで追い込まれないと、人間のリアルな姿をさらけ出すことなんてできない。しかも自分自身で「これをやる」と決めただけではそこまで追い込めない。まさにリアリティショーならではの、残酷でありながらも人を惹きつけてしまう要素が「懸賞生活」にはあった、ということなんですね。

テレビはなぜ「つまらなくなった」のか

ケイ:LIGのコンテンツ制作でいうと、インターネットってマーケティングデータがかなり精密に取れちゃうんです。「マーケティングデータを見ていけば、正解がわかるんじゃないか?」って思っちゃう。会社としてコンテンツ制作をやっていくと、絶対にそっちに引きずられてしまうんです。僕自身は「正解なんてあるわけねぇ」「データばっか見てちゃダメだ」っていうのは思ってるんですけど、チーム全体をそういう雰囲気に変えることが、自分自身の課題としてできていない。

土屋:インターネットの悲劇は「数字が出すぎること」だよな。テレビでも毎分視聴率とかを分析して「ユーザーファーストが大事です」って言い始めたのが、俺と同じ歳で同じ会社の五味一男。こいつがパンドラの箱を開けたんだ。でも見かけの視聴率って、コンテンツの本当の意味での「濃さ」を表してないんだよ。さっき言ったみたいに、20%取ったとしても、それはその回が面白かったからじゃない、それまでの回が面白かったからなんだ。常に「前の回が面白かったから」その数字が出ているってこと。

ケイ:なるほど。過去のLIGブログの推移を見ていると、やっぱりバズが起きたら、そのちょっとあとにベースのPVが上がっていって、最大で月間800万PVまで行ったんです。でも、数値的な意味での最盛期が面白かったかというと、そうともいえない。まさに土屋さんがおっしゃるように「LIGブログを見に行けば、なんか変なことやってるはずだ」という認知が取れてからが最盛期なんですね。

土屋さんにひとつ伺ってみたいことがあるんですけど、フジテレビが凋落したことに関してお笑い評論家のラリー遠田さんが「視聴者の立場に立ってものを見ていない、自分たちの作りたいものを作っているからだ」と指摘されていたりします(ラリー遠田『とんねるずと『めちゃイケ』の終わり 〈ポスト平成〉のテレビバラエティ論』 イースト新書、2018年)。この点に関しては、どう思われますか?

土屋:それは逆だな。ユーザーファーストになったからつまんなくなったんだよ。ま、偉い人を納得させるのにマーケティング的な数字はわかりやすいよな。でも『電波少年』がユーザーファーストだったかっていうと、そんなことないからね。ずーっと裏切ってきたし、「お前らなんか置いてくぞ!」って言うからついてきてくれたわけ。

大事なのは「お客さんと会話しているかどうか」。単にアクセスの窓口があるって意味じゃないよ。たとえば今の『イッテQ』なんかも「お客さん、こういうの面白いと思ってるでしょ。だけどそうは行かないよ〜ん」って言って、お客さんの側も「やられちゃったな〜」っていう「会話」が番組のなかにある。『電波少年』もそうだった。

ケイ:インターネットの本質のひとつとして「双方向性」ということが言われていました。でも『電波少年』は、テレビにもかかわらず本質的な意味での双方向性を確保していたってことですよね。

土屋:うん、そこは明確に意識してたからね。やりたいことだけやってたかっていうとそういうわけではない。「視聴者は何を観たら「やられた!」って思うかな?」ってずーっと考えてた。だけど、「何観たいですか?」なんてことは聞かないんだよ。

「コンテンツ制作のプロ集団」は、これからも存在し続ける?

ケイ:『電波少年』のようなリアリティ番組って、『アメリカン・アイドル』とか『Xファクター』みたいに世界中で流行り始めたのは2000年前後だと思うんです。でも、なぜ日本だけ、20年も先行して80年代からやっていたんでしょうか?

土屋:それはやっぱり、萩本欽一が発見したからだよ。「テレビは今を映すものだ」「だから生放送をやっているんだ」って言ったりするでしょ。でも、そうじゃないんだよ。これは欽ちゃんの言葉でもあるんだけど、「テレビは、いま何かが起ころうとしていることを映すもの」なんだ。

今の天皇が皇太子だった時代に、ご成婚パレードってのがあったんだけど、テレビ局はみんなビルの上にカメラを構えた。でも日本テレビだけカメラを地上に下ろしたんだよ。当然、他局より全然映んないんだけど、そのあいだずっとアナウンサーが「まもなくいらしゃいます! まもなくいらっしゃいます!」って絶叫し続ける。それが一番、視聴率が良かった。あさま山荘事件(関東地区でNHK・民放合わせて89.7%という史上最高視聴率を記録)のときだって、何も起こらないところをずっと中継していたわけでしょ。その「予測ができないこと」を、俺は舞台上で起こそうとした。

ケイ:それがテレビの本質だと。インターネットの場合、本質を表すような言葉が出てきていないわけですよね。LIG自体は「やってみた/試してみた」をかなり前からネット上でやっていたけど、「会社なのにこんなことをやっている」ということの驚きがなくなってしまったし、会社自体の活動に求められるコンプライアンスのレベルも高くなっている。今はもう、一般ユーザーの「やってみた」のほうが圧倒的に面白くなってしまっていると思うんです。そうなると、「もうプロのコンテンツ制作者っていらないんじゃないか?」って、たまに思っちゃうんですよ。

土屋:俺は、コンテンツ制作のプロ集団ってのは存在し続けると思うよ。で、プロが何かっていうと、どんなにつまらないものであっても面白く見せられるってこと。それは執着心から生まれる。

ケイ:……そうですよね。執着心というところでいうと、LIGに入る以前も入ってからも「神は細部に宿る」というのは常に真実だと思うんです。仕事をしていくなかで「一文字一文字の細かいところにこそこだわろう、意図を込めようよ」って言ったりするんですけど、でも……「そんな細かいところ、誰が見ているんですか?」って言う子もいる。

「神は細部に宿る」ということって、「そこをこだわったことによってPVがいくつ上がった」「問い合わせが増えた」というようにハッキリ効果が目に見えないから、なかなか信じてもらえないと思うんですね。

土屋:まあ、そういう奴は才能ないから辞めちまえばいいんだよ。細部にこだわれないやつはものなんか作るなって。それは間違いないよ。

ケイ:それ、なかなか言えないんですよね(笑)。

土屋:ここで俺が言っといたから大丈夫。

ケイ:なるほど。ありがとうございます(笑)。

土屋:でも本当にね、そこの執着心があるかないかなんだ。俺は「全体重をかける」って言うんだけど、全体重をかけないで面白いものが作れたら苦労なんてしないんだよ。

俺が『電波少年』をやったときに、周りの人間から「こんなもんテレビじゃない」ってさんざん言われた。でもそれが実は次のテレビだったんだ。だから「こんなもんネットじゃねぇよ!」って言われるもの――「破壊」こそが次のネットなんだよ。

会社員はこうやって「責任」を取れ!

ケイ:これは会社員としてやっていく上で気になる人が多いと思うんですが、たとえば「破壊」をやって、「もし責任を取らなければいけない局面になったら、どうすればいいんだろう?」という悩みもあるのかなと思うんですが……。

土屋:……辞めればいいんじゃない。サラリーマンの責任の取り方ってそれぐらいしかないよねぇ。

ケイ:……ですよね。

土屋:たとえば、スタジオジブリが『もののけ姫』を作っただろ。あれって要は被差別部落の話なわけだよ。

ケイ:たしかに……『もののけ姫』に出てくる「タタラ場」って、明らかに被差別部落ですよね。それをある種の「自由」な場所、歴史学で言う「アジール」として描き出すことが大きなテーマだったと思うんですが、今となっては「社会的禁忌とされていたテーマに、リスクを取って踏み込んだ」という見方は、あまり一般的にされているわけではないですね。

土屋:『もののけ姫』は、プロデューサーの鈴木敏夫が「これをやったら会社は潰れる。でも、宮崎駿がやりたいと言っているなら、やるしかない」って言って、あれをやったわけだよな。でも、『もののけ姫』をやったからこそ、ジブリは次に行けた。「危ないんでやめましょう」って言ってやめてたら、宮崎駿はアニメを作れなくなってたと思う。全体重をかけてものを作ってると「これをやるとやばい」って瞬間は絶対来る。でも、そこはちゃんと理屈を持ってやる。引いちゃダメだと思う。

俺、2001年になるときに年越しカウントダウンの番組をやったときに「年越しの瞬間を間違える」っていう壮大なギャグをかましたんだよ。実際の0時0分より2分前、23時58分に「2001年になりましたー!!」ってワーッとやってチアダンサーとかが出てきて、でも「すみません! 間違えました!」ってことで、会場じゅうがアワアワする。そこに正しい時報が「ピッ、ピッ、ピッ、ポーン」って来る――っていうギャグ。で、これは後になってわかったんだけど、放送法のなかに「テレビ局は嘘の時間を言ってはいけません」ってのがあるわけ。

ケイ:あるんですね(笑)。

土屋:要は「時報を間違えちゃダメですよ」っていう当たり前のことが書かれている条項なんだよ。カウントダウンをやったときはそのことは知らなかったんだけど、でも「まずいことかもな」とは思ってたから辞表は書いてた。だけどさ……会社をクビになってもやりたいギャグなんだよ! だって世紀の変わり目って100年に1回しか来ないんだよ。そういうときにやっぱりやりたいじゃん。「すみません! 間違えました!」ってギャグ。

ケイ:まあ、わかります(笑)。

土屋:それをやるアリバイ作りのために、98年からずっと年越し番組やってたんだから。やる前に松本明子に電話して「俺の生き様、見とけ!」って。でも結局、何の問題にもならずに、むしろ半年後に編成部長になるからね。「なに出世させてんだ」って話だよ。

でも、俺がそういうことやってると、真似する若い奴も出てくるんだよ。で、問題が起こったときにそいつが「僕が責任取ります!」って言ったんだけど、「お前に取れる責任なんて何ひとつない」って言われて遠くに飛ばされて、二度と制作に戻ってこなかった。

ケイ:何という恐ろしい話……。

土屋:まあ俺はそもそも当時すでにヒットメーカーだったから、多少冒険しても許されるってのはあったと思うわな。言うタイミングはそれぞれ考えないとね(笑)。

ケイ:自分の立場を冷静に見極める力も大事ってことですね……!

土屋:今はさ、絶対善みたいなのが強いだろ。ついこのあいだも、バーバリーの服が「首吊りを想起させる」とか言われて引っ込めた。「首吊りを想起した人がいたとしたらあんたはその責任を取れるのか!」みたいな。もうさ、買わなきゃいいじゃない。だいたいお前なんか買えねぇだろ! っていう。

ケイ:それ、言う人あんまりいないですけど、実際そうかもしれませんね……。

土屋:結局、みんな謝っちゃうよな。でも俺は、それはダメだと思う。「うちは戦いますよ」「置いてきますよ」ってやらないと。「俺たちはこういうものでファッションを通して世界を変えていこうとしているんだ」って言えばいいんだよ。そしたらわかるやつはわかるし、「じゃあ応援しよう」ってことになる。及び腰になったら客はどんどん減るだけだよ。

結局LIGだって、「ここに行けば面白いものがある」ってお客さんに思ってもらわないとダメなんじゃないか。たとえば「ほぼ日刊イトイ新聞」なんかいい手本だよな。常に新しいものを展開しているし、だから20年も続けられてる。「手帳を売る」っていうベーシックなことをやりつつ、たとえPVを稼げなくても面白いこと、次の時代にやるべきことを、文化事業体としてやっている。あいつらは常に変化しているんだよ。

ケイ:たしかに、彼らはカルチャーを作っていますよね。「ほぼ日」で糸井重里さんたちが発信する、「日進月歩のインターネットのスピードに、ちょっと距離をとろう」というカルチャーに共感してくれるファンがいるからこそ、手帳やいろんなプロダクトも売れる。そういう循環をうまく作れているわけですね。

ちなみに「ほぼ日」の話、超したいんですけど……たぶん僕と土屋さんのあいだではほぼ同じ認識だと思うのですが、読者に「ほぼ日」の何がすごいのかが伝わらないと思うので、その点はまた後日、自分の記事で書いて説明したいと思います……!

ひとまずいま言えるのは、コンバージョンとかマーケティングとか、そういうことばっかりに引っ張られちゃダメだ、どっかに正解があるなんて甘いことを考えるなと。我々もLIGとして「こういうものがいいんだ」という「カルチャー」を発信していかないといけない、という思いを強くしました。

土屋さん、今日はわざわざLIGオフィスまでお越しいただいて、ありがとうございました!

やっぱり研修は「その道のプロ」にお願いするのが一番!

本当に記事広告の体裁をなしているのか不安ですが、まとめたいと思います。

土屋さんのお話を聞いていて感じたのは、もともとフィクサーとしてさまざまなコンテンツを手掛けてきた土屋さんが、だんだん自分の顔と名前を出してこうやって発言していくようになった背景には、ある種の「贖罪」の意識があったのではないか、ということでした。

『電波少年』に代表される「リアリティショー」には、人間のナマの姿をさらけ出させてしまう「残酷ショー」のような側面があります。中世ヨーロッパで、広場での「処刑」が庶民の最大の娯楽であったように、それこそがエンターテイメントの原初の姿であり、本質でもあるのだと思います。

でも、これからのプロデューサーは「裏に隠れて、仕掛けているだけ」ではダメなのではないか。自分自身すらも「懸賞生活」の「部屋」に入る、他人から批評される立場に立つ――それこそがコンテンツ制作者の責任の取り方でもあるように思います。それを約20年前から少しずつやってきたというところに、まさに土屋さんが稀代のプロデューサーたるゆえんがあるように思いました。

今回の記事では、90年代に『電波少年』にハマった人たちにも、それよりもっと若い人たちにも、コンテンツ制作に役立つヒントがお届けできたのではないかと思います。そしてインターネットの海に、文化史的にも貴重な土屋Pのお話を無料で読めるかたちでガッツリ残すことができたので、僕は大満足です。

そう――ここから、ようやく宣伝パートとなります。

やはりですね、土屋Pのようなその道のプロや講師を招き、めちゃくちゃ深いお話を、直接教えてもらうのが一番いいわけですね。

そこで講師といえば……!

様々な業界のプロフェッショナルや研修講師を派遣してくれる「Oncy(オンシー)」というサービスがあります!(ちなみに土屋Pは派遣できません……!)

(注1)そんなことありません! 金次第でどこへでも行きます【本人加筆】

気軽に研修講師を派遣できるサービス

プロの講師を会社に呼べるシステムが新たに誕生しました。少人数だけどしっかりした社内研修を実施したい! そこまで大きなものでなくても、会社で研修をしたい人に向けたサービスです。

残念ながら土屋Pをお呼びすることはできませんが、「Oncy」なら自分たちで好きな講師を選べて、しかもこちらの会社まで来てくれるんです!

(注2)再び本人が書き込みますが、そんなことありません! 金次第でどこへでも行きます!「今ないものを作ること」「裏切りこそ売り上げ倍増の秘策」など演題も多数!

高品質で明瞭価格

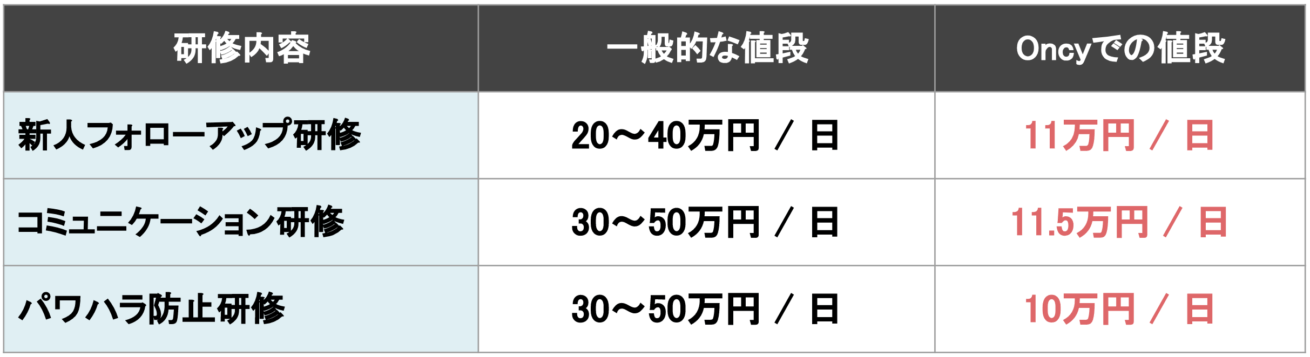

しかも、一般的な研修費に比べてかなりリーズナブル(30〜70%OFF)。

料金表(例)

もちろん安いからって品質は落としていません! 明瞭価格・低価格の理由は、講師個人への直通依頼となるので、研修会社を介さずにお願いできるからなんです。「Oncy」はお客様と講師の方をつなぐ場を提供しているんです。

様々な分野のプロフェッショナル400名が在籍しているので、逆に講師を選ぶのに迷ってしまいますよね。

- こんな人にオススメ

- 費用対効果の高い研修を行いたい

- 少人数ではあるが、講師派遣を頼みたい

- 研修をどこに頼んだらいいのかわからない人事

Oncy初回導入サポート(無料)のご案内

多くの方からの支援のおかげで、Oncyは現在 「研修講師:400名、研修案件数:680件」を誇る、日本最大規模の研修依頼サービスへと成長しました。

一方で、

- 探している研修案件が見つからない

- どの講師に研修を依頼すればいいか分からない

- 研修数が多くて、最適な内容を選べない

とこんな声もちらほら聞こえるようになってきたようです。そんなみなさんの力になれるように、下記フォームから相談したらすぐに返信が届くようになっています。

それぞれの企業の悩みに適した研修案件や講師を紹介してくれます。ぜひ活用してみてください!(もちろん無料です。想定入力時間:30秒〜2分程度)

■社員研修のご相談はこちらからどうぞ!

ちなみに個人的にも、こんな記事広告の体裁を成しているかわからない、謎ボリュームの記事のスポンサーとなってくれた株式会社リカレントさん。その一点をもってして「いい会社でないはずがない」と思います。

少人数だけど、研修をお願いしたい。少しでも研修の費用を抑えたい! という皆様。(多少金がかかっても電波少年の話が聞きたいというごく一部の方※本人書き込み)まずは無料会員登録をして「Oncy」で講師を探してみませんか!?