はじめまして、DevRelライターの西出大介(にしでだいすけ)です! 現在 Framgia Philippines という開発会社の立ち上げフェーズでDivision Managerとして仕事をしつつ、「FabLab Bohol」というものづくり工房のお手伝いをしています。

セブ島でLIGエンジニアの堀口さんやのびすけさんと出会ったのをきっかけに、LIGブログで「フィリピンのITやIoT事情」について連載させて頂くことになりました! 初回の本記事は、テクノロジーとアイテムを組み合わせたIoTな活動をおこなう「FabLab Bohol」について紹介します。

アジア、特に途上国地域に視野を広げると、普段の仕事が違う側面で活用できる可能性を秘めています。本記事でそれが伝わり、海外やアジアでのものづくりやITの可能性に興味をもっていただければ嬉しいです!

世界に400ヵ所以上にある、市民のためのものづくり工房「FabLab」

今回ご紹介する「FabLab(ファブラボ)」は、一言でまとめると「3Dプリンターやレーザーカッターといった最先端のものづくり機器が備わっている、市民に開放されたコミュニティスペース」です。2014年現在、世界に400ヵ所以上、アジアには30ヵ所以上、日本には16ヵ所の拠点があります(参照)。

フィリピンのボホール島にあるのが「FabLab Bohol」

フィリピンのセブから船で2時間程度のボホール島にあるのが「FabLab Bohol」。現在ときどきこのFabLab Boholのお手伝いをさせてもらっています。FabLab Boholは2014年にJICA(国際協力機構)やフィリピンの貿易産業省、科学技術省、州立ボホール島大学らが共同出資して作ったフィリピン初のFabLabです。

途上国、特にボホールのような田舎町は、生活用品が不足しがちな上に、その不足を埋めるためのものづくりの環境が整っていません。そんな中で、地元の人達にとって「自分たちの手で課題を解決できるものづくりスペース」となることを目指して建設されたのが、FabLab Boholなのです!

イベントの運営から、プロジェクトの企画まで。FabLab Boholの活動紹介

それでは、実際にFablab Boholが具体的に何をおこなっているかをご紹介します。

「IoT」という言葉でイメージする最先端テクノロジーより、より生活に根ざした泥臭いものづくりのお話が多いです。いっぽうで、途上国はものづくりにとっては「課題の宝庫」であるため、「ユースケースの宝庫」でもあるかと思います。

- イベントの運営

- 第1回FabLabアジア会議の主催

- Tech Conference & Maker Festaの運営

- ハードウェアスタートアップのためのワークショップを開催

- プロジェクトの企画

- 震災で崩れた幼稚園を復旧「Wiki Houseプロジェクト」

- ゴミを資源にする「プラスチックリサイクルプロジェクト」

- 3Dプリンタで義足をつくる「途上国向け低価格義足開発プロジェクト」

フィリピン大統領が国内にFabLabを広めていくと決定!第1回FabLabアジア会議の主催

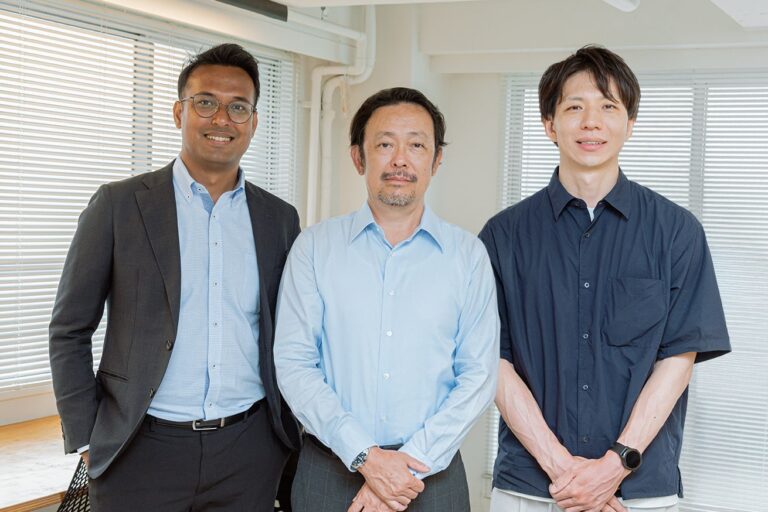

2014年5月に、それぞれの地域の課題に基づいたものづくりの工夫や、アジアならではのFabLabのあり方を話し合う場「第1回FabLab Asia Network(FAN1)」を主催しました。これは”Weave Asian Fabbers(アジアのFabbers(FabLab利用者)をつなぐ)”というコンセプトで実施され、アジアの8カ国以上から200人以上が集結しています。

この会議をキッカケに、フィリピンではアキノ大統領がフィリピン国内にFabLabを広めていくことを決定し、2016年中に11箇所の設立が行われる予定です。また、アジア会議という活動それ自体が日本からGood Design賞を受賞しました。

2015年5月には台湾でFAN2がおこなわれ、2017年1月にインドでFAN3が開催される予定となっています。より詳しい情報は、主催者の一人である徳島泰(とくしまゆたか)さんの上記ビデオをご覧頂けると伝わるかと思います!

現地学生向けにワークショップを開催!Tech Conference & Maker Festaの運営

Boholでは毎年7月に、スペインとボホール島が同盟を結んだ日を祝う「Sandugo Festival」という現地のお祭りがあります。その際に、貿易産業省や、創業期の起業家に投資するシードアクセラレータIdeaSpace社と共同で、以下のようなイベントを実施しました!

- フィリピン国内・海外から起業家を招いたカンファレンス(写真はこちら)

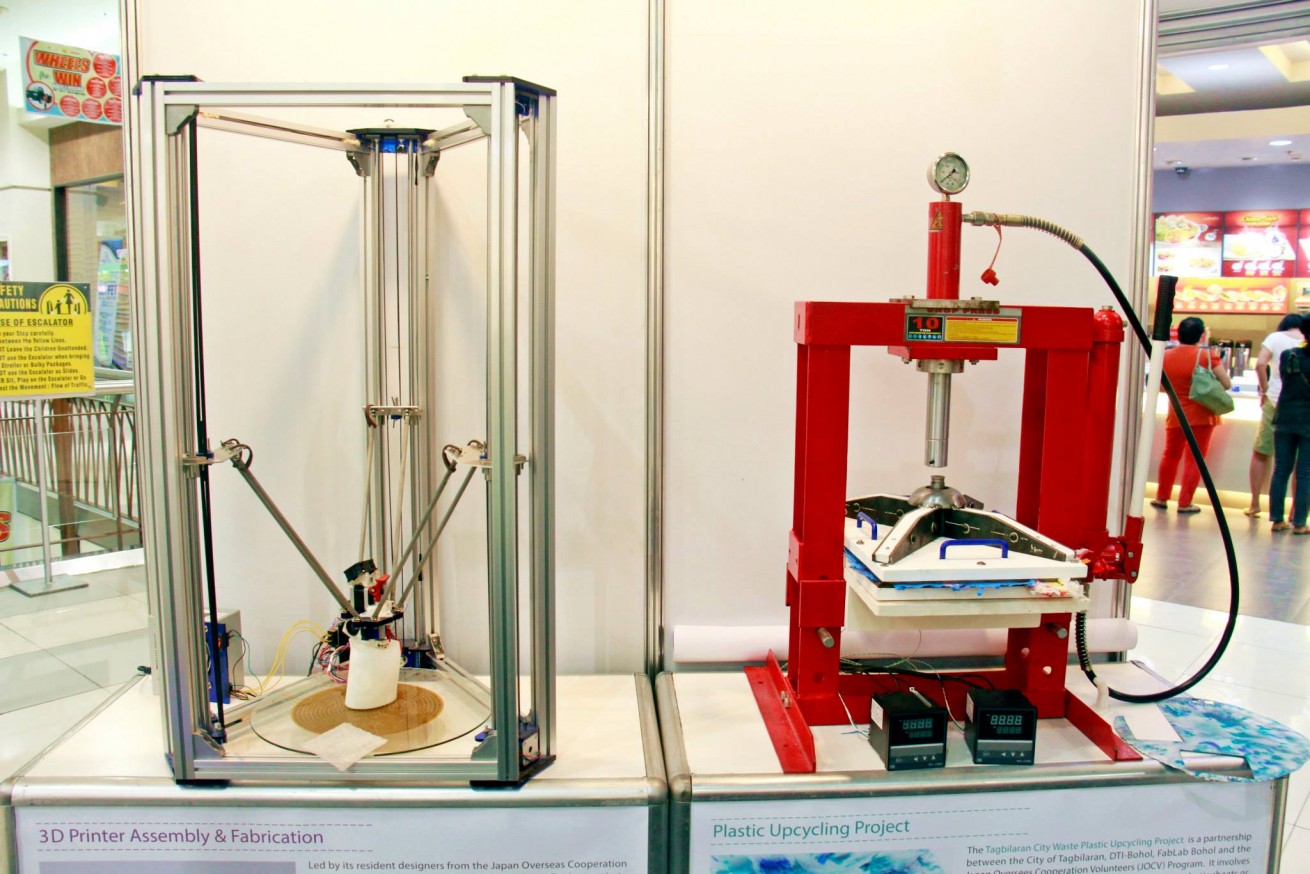

- FabLabや現地中小企業によるプロダクトを集めたメーカーフェスティバル(写真はこちら)

- ArduinoやWordPressなどの使い方を教えるワークショップ(写真はこちら)

この際には私自身も現地の大学生などを対象に、”Webサーバの設定〜WordPressのインストールまで”、というワークショップを講師として実施しました。

ハードウェアスタートアップのためのワークショップを開催

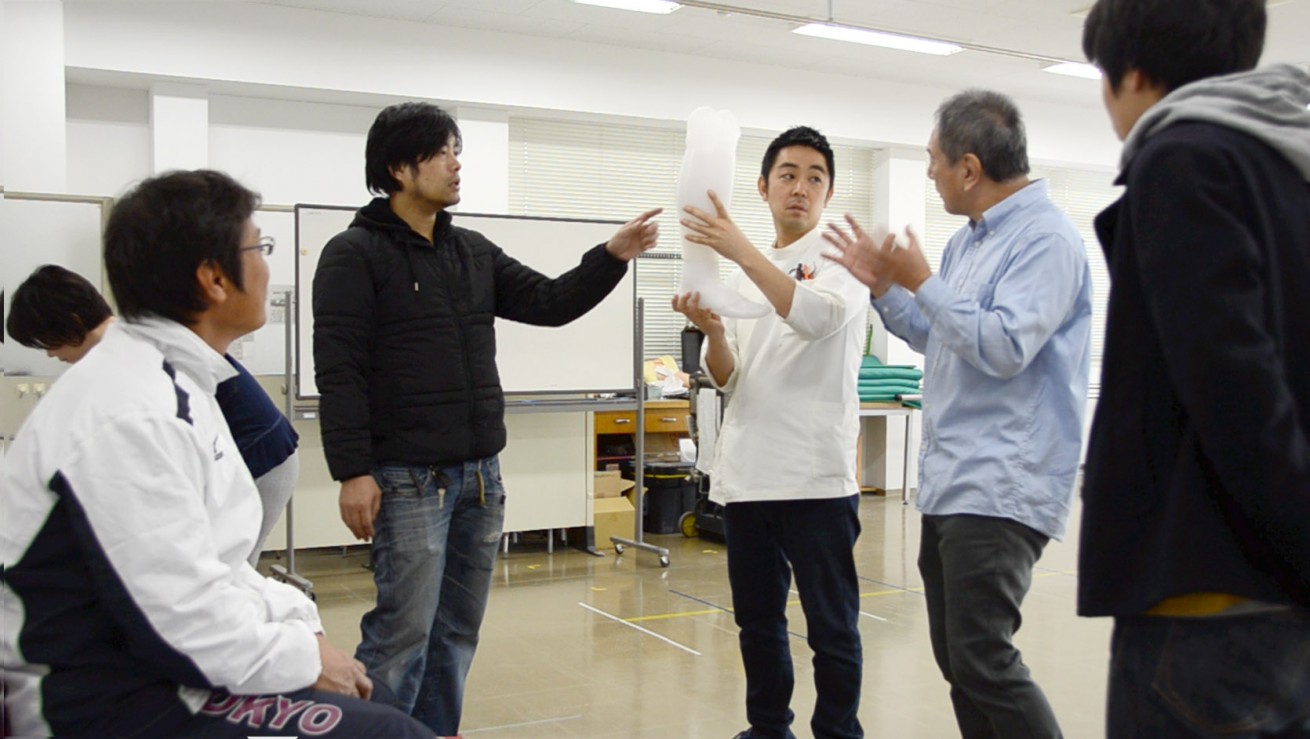

日本の慶應大学などと連携し、ハードウェアスタートアップのために半年がかりのワークショップを実施しました。第1フェーズでは、1泊2日のビジネスプランコンテストのようなブートキャンプを、第2フェーズでは勝ち抜いた10チームにFabLab Boholが実プロトタイプ作成支援をおこないます。

第3フェーズでは、慶應大学や大阪大学、日本の複数のFabLabの協力のもとプロトタイプを改善し、最終ピッチをおこないました。最終的に選ばれた3チームは、次回のFAN3でプロダクトの展示をする予定になっています。

上の写真は勝ち残ったチームのプロダクト。フィリピンで有り余っている特産品のココナッツを使ったロボットのおもちゃ「ココボット」です。通常はゴミとなるココナッツの殻を使ったおもしろいお土産のひとつとして提案されたものです。

震災で崩れた幼稚園を復旧「Wiki Houseプロジェクト」

日本やアジアの伝統的な建築技法である「継手」の技法をもとに、FabLab Boholの機材を使って木を切り出し、それを組み立て幼稚園を建設したデジタル建築プロジェクトもおこなっています。

フィリピンのBoholでは、2013年の10月にマグニチュード7.2もの大地震が発生し、多くの家屋や建造物が倒壊しました。その際、かなり大きめの木材を切削加工できる「ShopBot」を使い、幼稚園を復旧しています。

※Facebookページでよりたくさんの活動写真をご覧頂けます。

ゴミを資源に。「プラスチックリサイクルプロジェクト」

フィリピンは、基本的にはプラスチックなどは海外から輸入に頼っています。そんな中で、スモーキーマウンテンと呼ばれる「ゴミ山に捨てられたプラスチック」を「資源」として再利用できる機器を現地自治体や日本の慶應大学と共同で開発しています。

これにより輸入依存が減り、リサイクル業者としての新しい雇用創出にも繋がります。また、機器を自分たちでメンテナンスができるよう支援もしています。

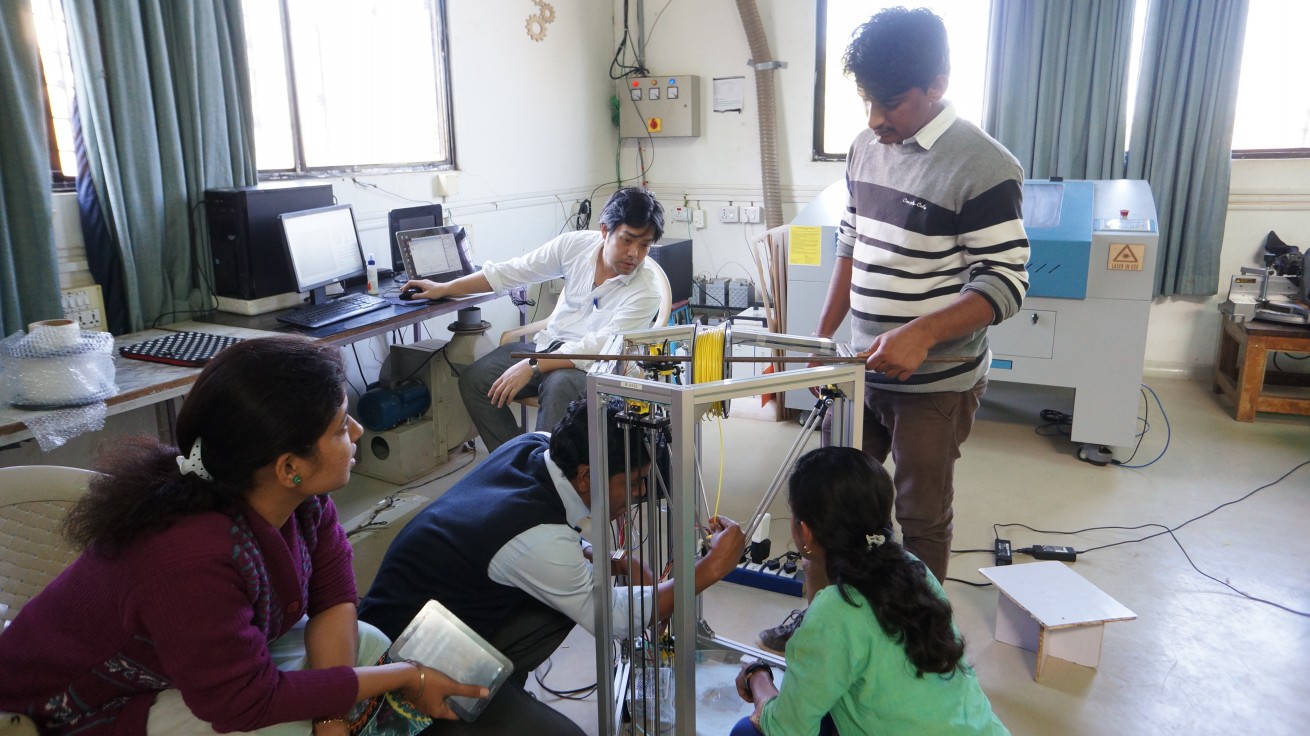

3Dプリンタで義足をつくる「途上国向け低価格義足開発プロジェクト」

フィリピンには、栄養状態の悪さから糖尿病にかかってしまい、足を切断せざるを得なくなる方がたくさんいます。しかし、現地では最も安い義足でも2万円以上もし、義肢装具士も少なく、義足を必要とする35万人の9割近くが義足を入手できません。

このような現状に対し、3Dプリンターを使って現地で安価な義足製作を可能にしようと、低価格での「3D義足開発プロジェクト」が始動しました。

FabLab Boholと連携して、日本のシードベンチャー企業である株式会社SHCデザイン、義足ユーザーや義肢装具士、慶應大学、FabLab関内などさまざまな方の協力のもとで、継続的にプロジェクトをおこなっています。

現在は、JICAの「中小企業海外展開支援事業」に採択され、フィリピンでの事業化が決定しており、またインドでのテスト販売も開始しており、インドのNGOと連携した義手・義足制作プロジェクトも開始しています。

まとめ

そんなこんなで、FabLab Boholとその活動をご紹介しました。イベントの主催から、プロジェクトの企画運営まで、さまざまなことをFabLab Boholはおこなっています。

FabLab Boholの活動はかなりの成果を上げているため、世界銀行が毎年刊行する「世界開発報告」というレポートの2016年版で活動が紹介されました。また、アメリカのCSIS(戦略国際問題研究所)というシンクタンクも、途上国への新たな貢献の可能性としてFabLab Boholへ視察に訪れています。

最近はフィリピン留学が流行ってきていますが、このような観点と可能性を知って途上国を訪れてみると、新たな視点で途上国を見られるかもしれません。また、「義足開発プロジェクト」は近くクラウドファンディングを実施予定ですので、その際にはご支援頂けますと嬉しく思います。

次回は、FabLab周辺で出会ったフィリピン人の紹介を通じて知見を得た、「フィリピンの『ものづくり×IT』人材ってどういう人なの?」を紹介できればと思います!