こんにちは、LIG AIコンサルタントのかけるです。

最近お客さまから、「議事録ツールで何か良いAIってありますか?」とご質問いただくことがよくあります。

過去1〜2年と比べると、いま本当にSTT(Speech-to-Text)の精度が格段に良くなっているなかで、実際のビジネスの場でどの議事録AIツールを使うべきか、いま迷っている方も多くいらっしゃるのではないのでしょうか。

そんなときに、今時点で僕がオススメしているのが「Circleback(サークルバック)」というAIツールです。

本記事では、そんなCirclebackの魅力と実際に仕事の場でどんなふうに使っているのか、その活用例を解説します。

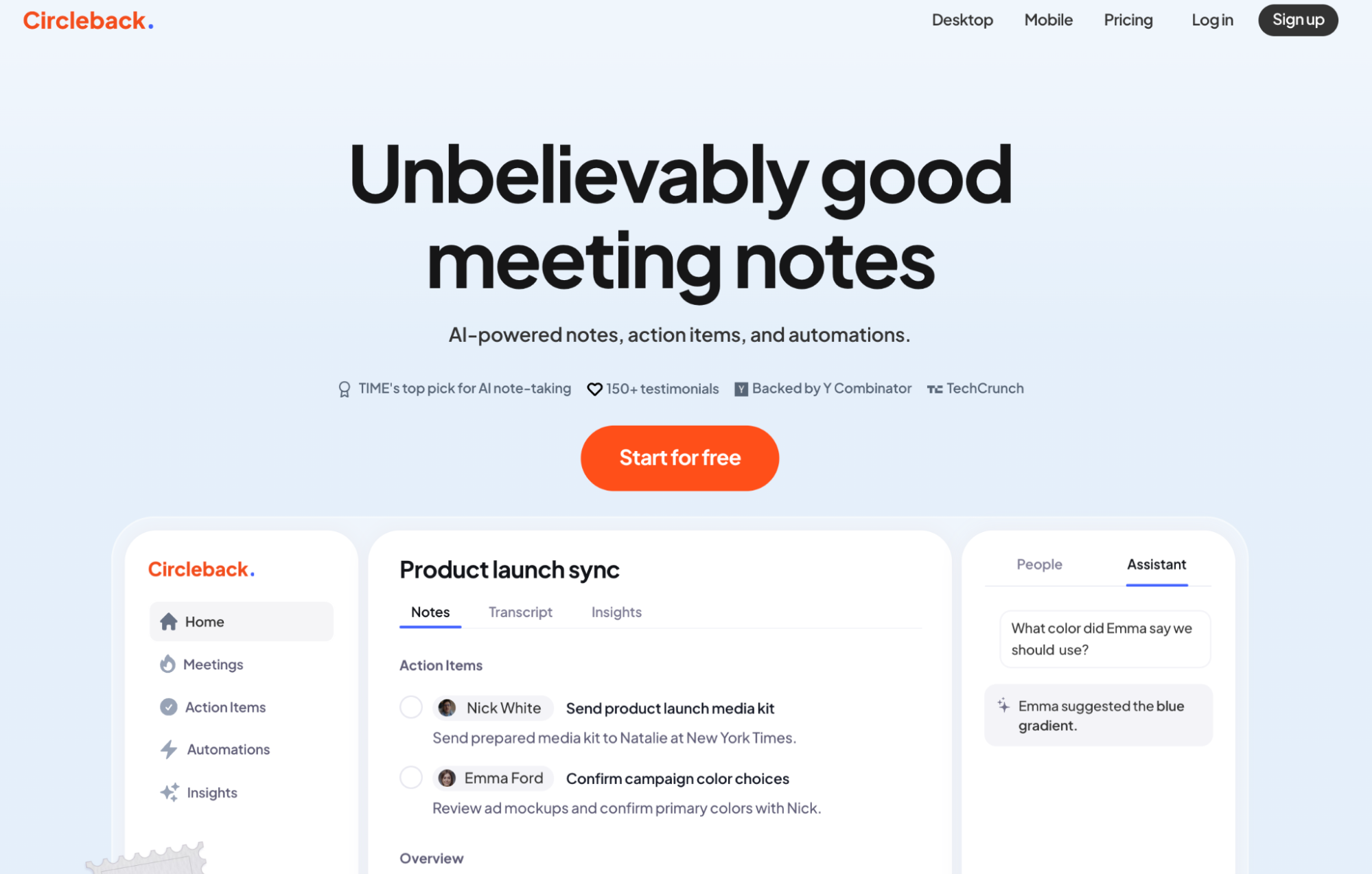

Circlebackとは?

Circlebackについてざっくり説明すると、AIによる音声データの文字起こし・要点まとめ、録画ができる議事録AIツールで、いまだと100以上の言語・方言に対応しています。

X(旧Twitter社)でエンジニアやStripeでLLMのプロジェクトマネージャーだったAli Haghani氏たちが立ち上げたサービスで、2024年には、$2.5M(3.5億円以上)を調達したことで注目を集めました。

料金プラン

3つのプランがあり、初回7日間は無料で利用できますが、以降は費用がかかります。

| 個人プラン(月額25ドル) |

|

|---|---|

| チームプラン(月額30ドル/ユーザー) |

|

| エンタープライズ(要問合せ) |

|

※価格は2025年9月22日時点のものです。最新の情報は公式サイトをご確認ください。

今回の記事では、個人プランできることをご紹介していきます!

Circlebackのおすすめポイント

ここからはザッとCirclebackを実際に使っていて感じているメリットを書いていきます。

音声認識の精度がかなり高い

まずCirclebackは、他の議事録AIと比べても、音声をテキストに変換するSTT(Speech to Text)の精度がかなり高いと感じています。

議事録AIツールを選定する上で、このあたりの精度がもっとも気になるところだと思いますが、Circlebackは業務レベルで十分に使えるレベルです。

実際に生成例をお見せします。

たとえば、こちら弊社のYouTube動画をCirclebackで文字起こしをしてみます(Circlebackは議事録AIツールですが、動画データのアップロード→文字起こしもできちゃいます)。

結果はこんな感じで、しっかり文字起こしができていますね。

ちょっと気になりそうなところもきちんとお伝えすると、固有名詞や専門的な用語は間違いが起きやすいのと、誰が何を話したのかといった「話者分離」もそれほど精度が高くない場合がまだあります。

ただ、前者はそもそもAIの学習データにカバーされにくいので、どの議事録AIでも同じ問題が起きやすいです。

また、後者も参加者のオンライン環境によって精度が左右されやすいのと、今後確実に改善されていくはずなので、あんまり心配はしていません(そもそも会議は「誰が何を言ったのか」よりも「何が合意されたか」のほうが本質的に重要になることが多いので、個人的にはあまりここの精度は気にならないです)。

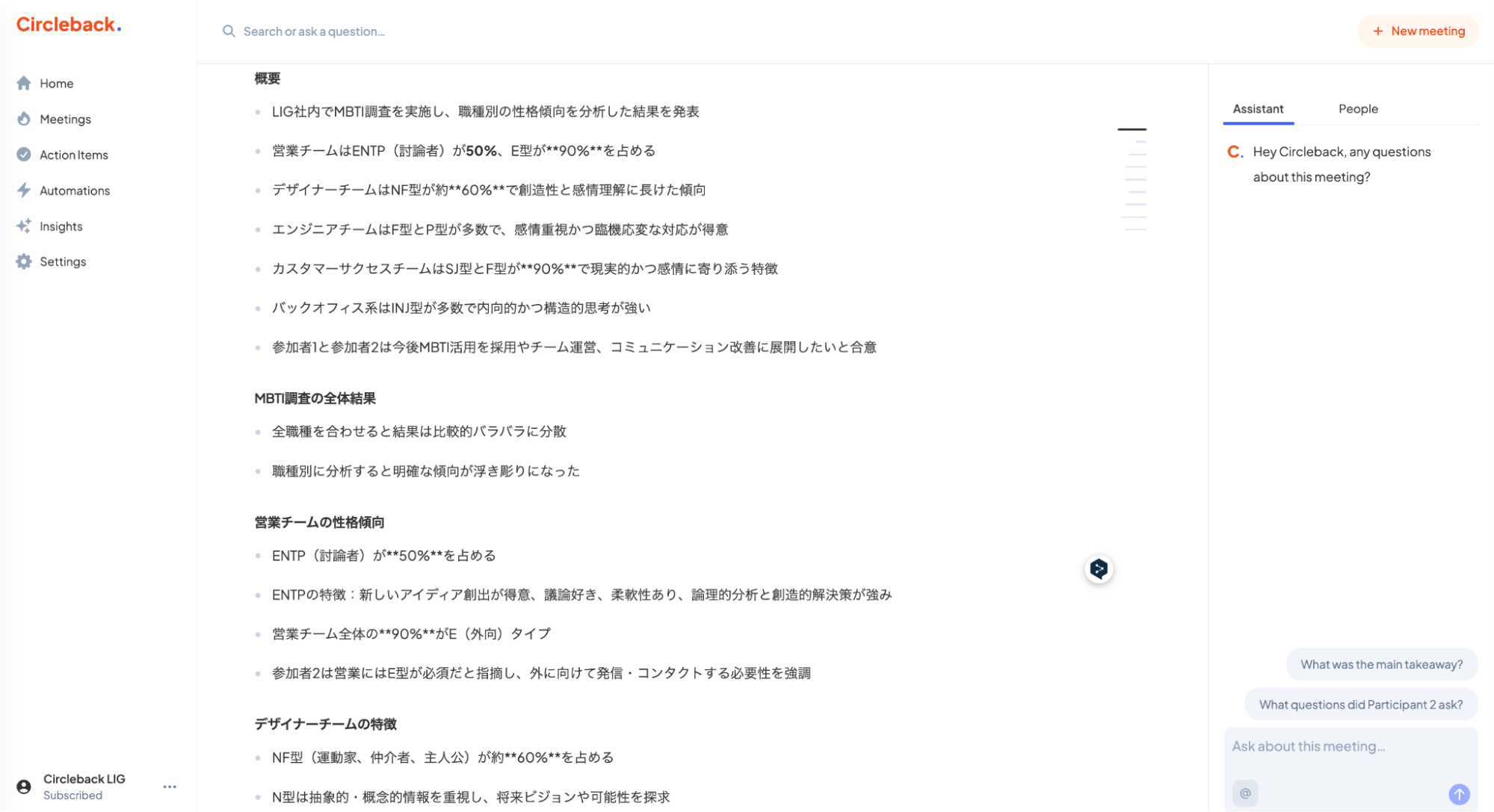

要約の“勘どころ”が秀逸

Circlebackでは、会議の内容の全文文字起こしに合わせて、その会議のポイントをまとめた「要約(Notes)」も出力してくれます。

たとえば、さきほどのYouTube動画の「要約(Notes)」はこんな感じです。

しっかりキレイにまとまっていました!

Circlebackは、重要な要点を自動でピックアップしてまとめる“勘どころ”がすごく良くて、MTGの振り返りや整理がしやすいです。

ChatGPTなどで、文字起こしデータから議事録を作らせたことがある方ならおわかりになると思いますが、きちんとまとめたい情報をプロンプトで定義しないと、不要な部分をまとめたり、重要な部分が抜け漏れたりすることがあります。

Circlebackでは、そういった追加で質問したり、プロンプトを作り直したりする手間が今のところないです。

会議後の業務を自動化してくれる3つの機能が便利

Circlebackでは、議事録作成だけでなく、会議後の面倒な業務も自動化してくれる便利な機能が3つあります。

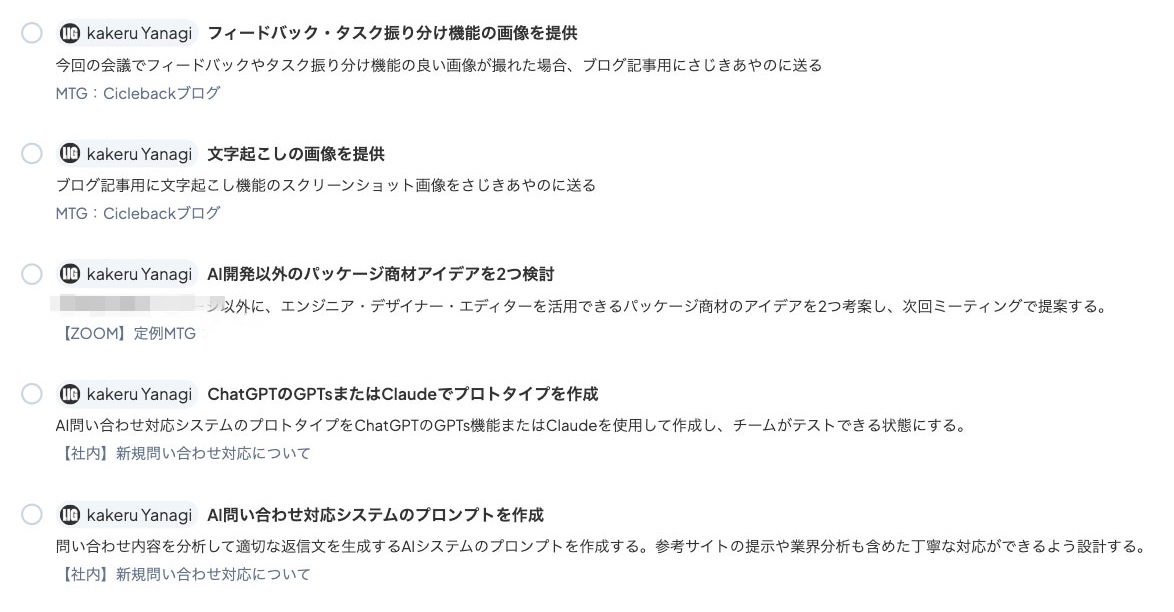

Action Items:ToDoを整理して担当者に自動割り当て

Actions Itemsは、会議中に決まったやるべきこと(ToDoリスト)を自動でリスト化して表示する機能です。

たとえば、「資料送付」「次回打ち合わせの設定」「問い合わせ対応」などのタスクを自動的に整理して、担当者を明確化してそれぞれ割り当て、担当者ごとに配信・通知できたり、リマインダーとして設定できたりします。

画像は自分のタスクのみに絞っていますが、こんな感じで、担当者に対してタスクのタイトル(担当者名の横)とその内容(担当者名の下)にまとめられます。

誰が何のToDoを持っているのかが一目でわかるので、次回アクション向けてより建設的な情報整理が自動でできます。

次のMTGで「あれ、これ自分のタスクだっけ?」みたいなことが起こっている場合は、Circlebackを使えば一発で解消できますね。

Automations:外部ツールへの自動連携・データ加工

Automations機能により、AIで生成された議事録やアクションアイテムを、外部サービス(Notion、Slack、Zapier、Outlookなど)へ自動で連携・共有できるワークフローを構築できます。

ワークフローの構築といってもそんなに難しい話ではなくて、直感的かつノーコードで作成することができます。

こんな感じで、組み込みたいアクションを繋ぐだけで、Slackに自動生成されたToDoリストを投稿したり、 Notionに必要な要素だけを抽出してまとめさせたりできます。

また、もっともメリットを感じているのは、議事録データに対して、AIを間に挟ませて(=プロンプトの指定が可能)データの再整理・情報の加工ができる機能があることです。

これは「Generate insights with AI」というノードの機能ですが、このノードを利用すると、たとえば議事録から特定の情報を再度分析させたり、マークダウン形式や他ツールで加工しやすい形式でテキストをまとめさせたり、新しい示唆を出させたりすることができます。

- Automationsの活用イメージ

-

- 会議が終わると同時に、要点やToDoがSlackに自動投稿され、チームで即座にタスク共有

- Notionに定型フォーマットで議事録を自動登録し、ナレッジベースを蓄積

- SalesforceやHubspotに商談議事録の自動登録

- Zapierにデータ送信→Zapeirのワークフローのトリガー発動

これが意外と便利なのでぜひ使っていただきたいです(※この機能を使った活用例もこのあと紹介します)。

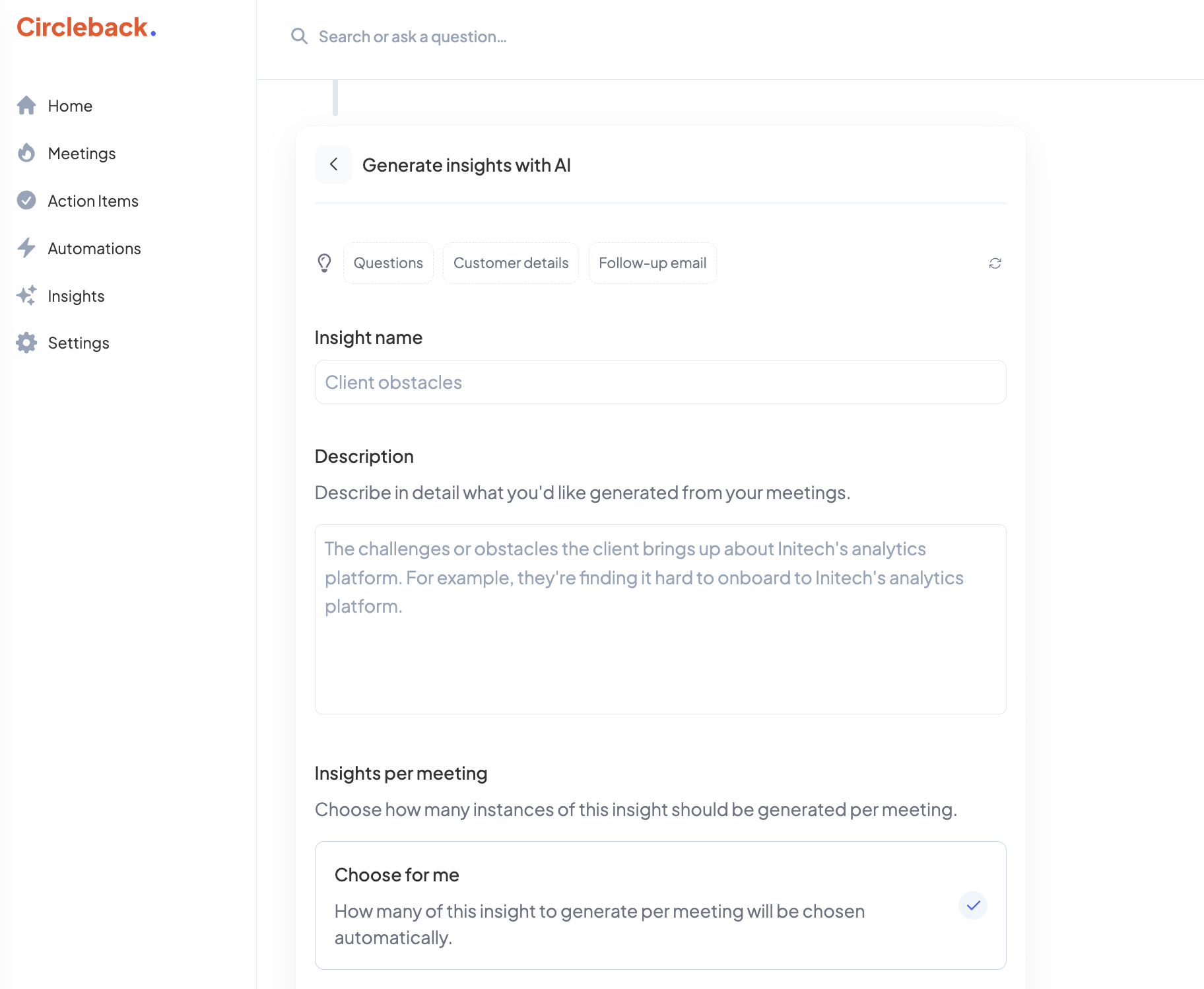

Insights:会議データの横断分析で課題を見える化

Insightsは、会議データの分析から得られる重要なポイントやパターン、会議の種類や参加者属性などのメタ情報を自動で抽出・提示する機能です。

会議の種類(例:営業、開発、社内外など)や、参加者の会社名・属性の推測といったメタ情報を表に整理して一覧化することで、会議を横断した傾向やパターンの分析ができます。

たとえば、「頻繁に挙がるアクションアイテム」や「特定トピックの登場頻度」なども可視化することができ、個人やチームでの課題が見える化しやすくなります。

こんな感じで、ToDoや重要なポイントに対して、日付や参加者、対象者を可視化することができます。

この機能はどちらかというと、メンバーマネジメントにおいて便利な機能だと思っていて、マネージャーやリーダーが、この機能で確認しながら「誰のタスクだっけ?」「何を話したっけ?」をサクッと把握することができます。

多くのオンラインツールと連携できる

Circlebackは、以下のオンラインツールと連携できます。

- Zoom

- Google Meet

- MS Teams

- WebEx

- GoTo

- Slack Huddles(チームプラン以上)

さまざまなオンラインツールと連携できるので、「クライアントのオンラインツールを利用しているので録画を頼みにくい」「ツールごとに対応できる議事録AIを変えている」みたいなことが起こりにくいです。

他にも、Google カレンダーと Microsoft Outlook カレンダーのアカウントに接続させることで、それに登録済みのMTGを自動で検出して参加させることもできたりします。

セキュリティレベルが高い

Circlebackはセキュリティレベルも高く、公式サイトの記載を以下にまとめてみました。

-

- セキュリティとプライバシーに関する主要な認証・準拠

- SOC 2 Type 2 準拠(サービス組織統制報告書 タイプ2)

独立した第三者機関が、Circlebackのセキュリティ、可用性、処理の整合性、機密性、プライバシーに 関する内部統制を一定期間にわたって適切に設計・運用されていることを評価し証明する - HIPAA 準拠(医療保険の携行性と責任に関する法律)

特に米国において、患者の医療情報(PHII)を保護するための厳格な規則を定めた法律に準拠 - EU-U.S. データプライバシーフレームワーク(旧プライバシーシールド)

欧州連合(EU)から米国への個人データ移転に関する法的枠組み

- SOC 2 Type 2 準拠(サービス組織統制報告書 タイプ2)

- 強固なセキュリティ対策(Circleback独自)

- データの暗号化(保存時および転送時)

データベースやストレージの保存時&ネット経由での転送時も、すべて高度な暗号化技術で保護 - 強固なインフラストラクチャセキュリティ

ネットワークの境界には「ファイアウォール」を設置し、不正な通信をブロック - 組織的なセキュリティ対策

外部のサービスプロバイダーの管理と評価、定期のプロアクティブな脆弱性管理プログラムと侵入テストの実施

- データの暗号化(保存時および転送時)

- セキュリティとプライバシーに関する主要な認証・準拠

重要なポイントのひとつは、「SOC 2 Type 2」という認証に準拠している点です。 要は、企業のセキュリティ体制を評価する国際的な基準で、多くの企業がAIツールの導入可否を判断する際に重視するものです。

その他にも、「医療情報の保護基準である『HIPAA(ヒープa)』への準拠」や、データの暗号化、不正アクセスを防ぐファイアウォールの設置など、強固なセキュリティ対策が講じられています。

機密性の高いMTGの内容も、AIツールの中ではある程度安心して利用できるレベルが整っていますね。

Enterpriseプランになると、さらに高度なセキュリティコントロールも可能になります。

チーム単位での利用もおすすめ(チームプラン)

今回は個人プランの機能をご紹介しましたが、チームプラン(30ドル/ユーザー)以上になると、これまで紹介した機能はもちろん、指定した特定のメンバーだけが議事録を確認できる機能(アクセス制限機能)があったり、「共同作業」として議事録やアクションアイテムに対してインラインコメントを付けて、チームメンバー同士でフィードバックや追記ができたりします。

チームメンバー全員が公開されているMTGの記録を見ることができるため、情報の透明性を確保しやすく、たとえば営業担当同士で商談の相互フィードバックだったり、メンバーの会議の様子をリーダーがこのツール一つでチェックしたりすることができますね。

現場での活用術5選を紹介

では実際に、僕(個人プラン加入)がCirlcebackをどんなふうに使っているのか、その一例をいくつかご紹介します。Circlebackの導入をご検討する際のヒントになれば幸いです。

1.会議終了後に議事録を参加メンバーにSlackで自動通知

まずは一番シンプルなところでは、生成した会議の要約やToDoをSlackに自動通知させる活用です。

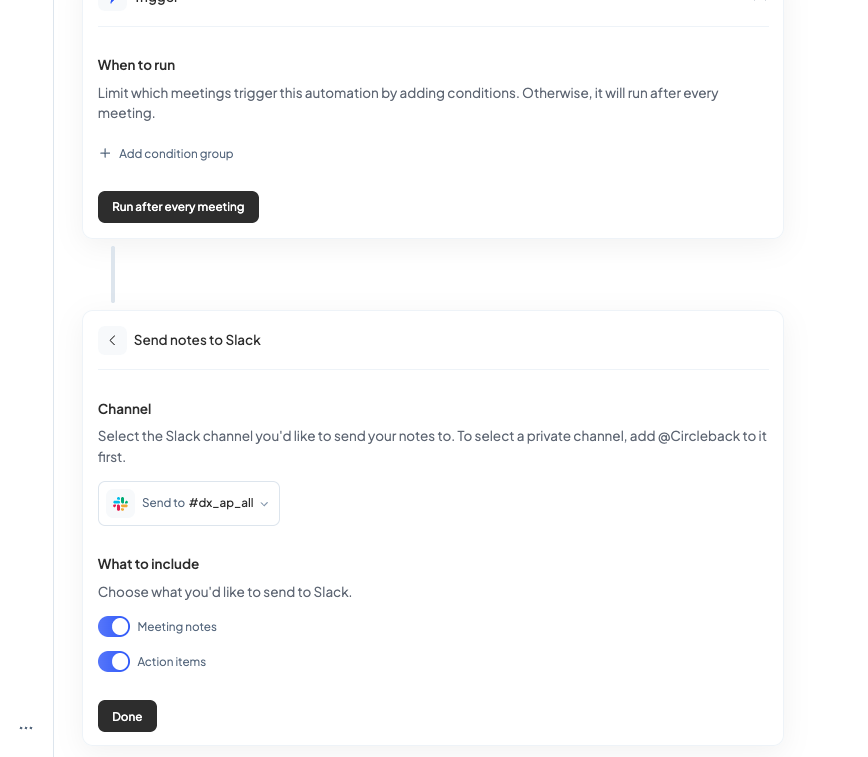

▲Automationsの設定も超シンプル。送りたいデータとSlackチャンネルを指定するだけです。

▲Automationsの設定も超シンプル。送りたいデータとSlackチャンネルを指定するだけです。

会議終了直後に通知で通知されるので、各メンバーがすぐに内容をチェックできるのと、タスク漏れを防ぐことができます。

また、Slack送信にすると、そのスレッド内で新たな議論やチェックのコミュニケーションが生まれるので、よりメンバー間のやりとりが活発的になります。

Circlebackの導入前は、手動で議事録を作る→Slackに貼り付ける、みたいな手間がかかっていましたが、それらのすべてがなくなりました。

また、クライアントへ議事録を送付したい場合は、Slackだけではなく、あらかじめそのメールアドレスを設定しておけば、会議終了後にメールを自動送付することもできます。

社内外で使いやすいのもCirclebackのメリットです。

2.議事録の要点をGoogleドキュメント化→ドライブに自動格納

Automationsでツールを連携させることで、Circlebackで自動生成された議事録の要点「Notes」をGoogleドキュメントに自動転載→特定のドライブに自動格納することもできたりします。

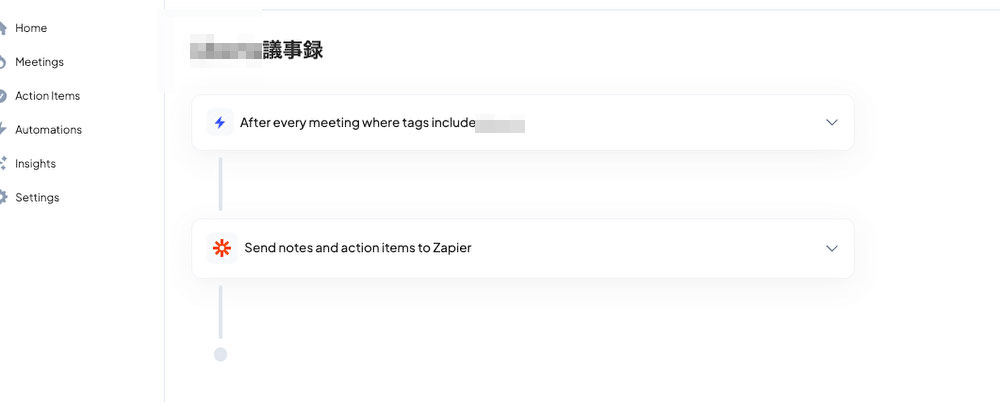

▲Automationsのワークフローはシンプル。今回の場合はZapierにデータを送るだけ(Zapier側でその後の処理は必要)。

▲Automationsのワークフローはシンプル。今回の場合はZapierにデータを送るだけ(Zapier側でその後の処理は必要)。

僕の場合は、Cirlclebackの特定の会議データ(タグ付けできる)を別のワークフローツール「Zapier」に送って、Zapierのワークフローで、ドキュメントの作成&転記、ドライブの作成、格納を処理させています。

Zapierで別のワークフローを作る必要がありますが、ノーコードで作れるのでサクッとできるはずです(今回の記事では、Zapierでの処理は解説はしません)。

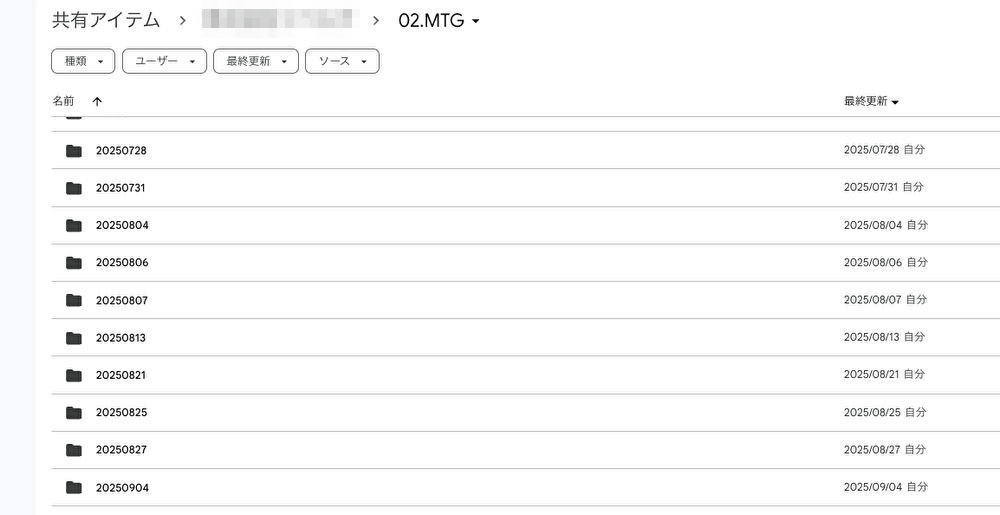

このワークフローを組んでおくと、こんな感じで会議終了後に毎回自動でデータが格納されていきます。

これを手動でやるとなると、ドキュメントを開いて、コピペして、ファイル作って格納して……といったように地味に時間をとられるので、これがまるっとなくなるのはかなり便利ですね。

3.「自分専用AIメンター」で会議力・提案力を磨く

前述で軽く触れたAutomationsの「Generate insights with AI」のノードを活用すると、たとえば、その会議で「自分がどれほど貢献できたか?」「建設的な話ができたか?」「会議の中で有益なことを参加者に伝えられたか?」といった、自分の話ぶりや会議の有益さをAIに分析・評価させてフィードバックさせる、“自分専用のAIメンター”みたいなこともできます。

僕の場合は「Generate insights with AI」で以下のプロンプトを作って、実際に運用させています。

会議の内容から以下2つを考察して。

1.kakeru Yanagiへのフィードバック

このCirclebackの利用者(kakeru Yanagi)の話ぶりや会議の有益な参加者としてふさわしさ、足りない点、何をすべきだったのかなどを分析&評価してフィードバックしてください。kakeru Yanagiがより成長できるために内容をまとめてフィードバックして。

2.課題解決のためのヒントを提案

MTGの中で、Circlebackの利用者(kakeru Yanagi) が、参加者の質問や疑問に答えられなかったところや回答が曖昧だったところ、会議で新たに生まれた課題や疑問を全てピックアップして、その解答例を熟考して、その答えとなり得る解答例をそれぞれ全て提示して。

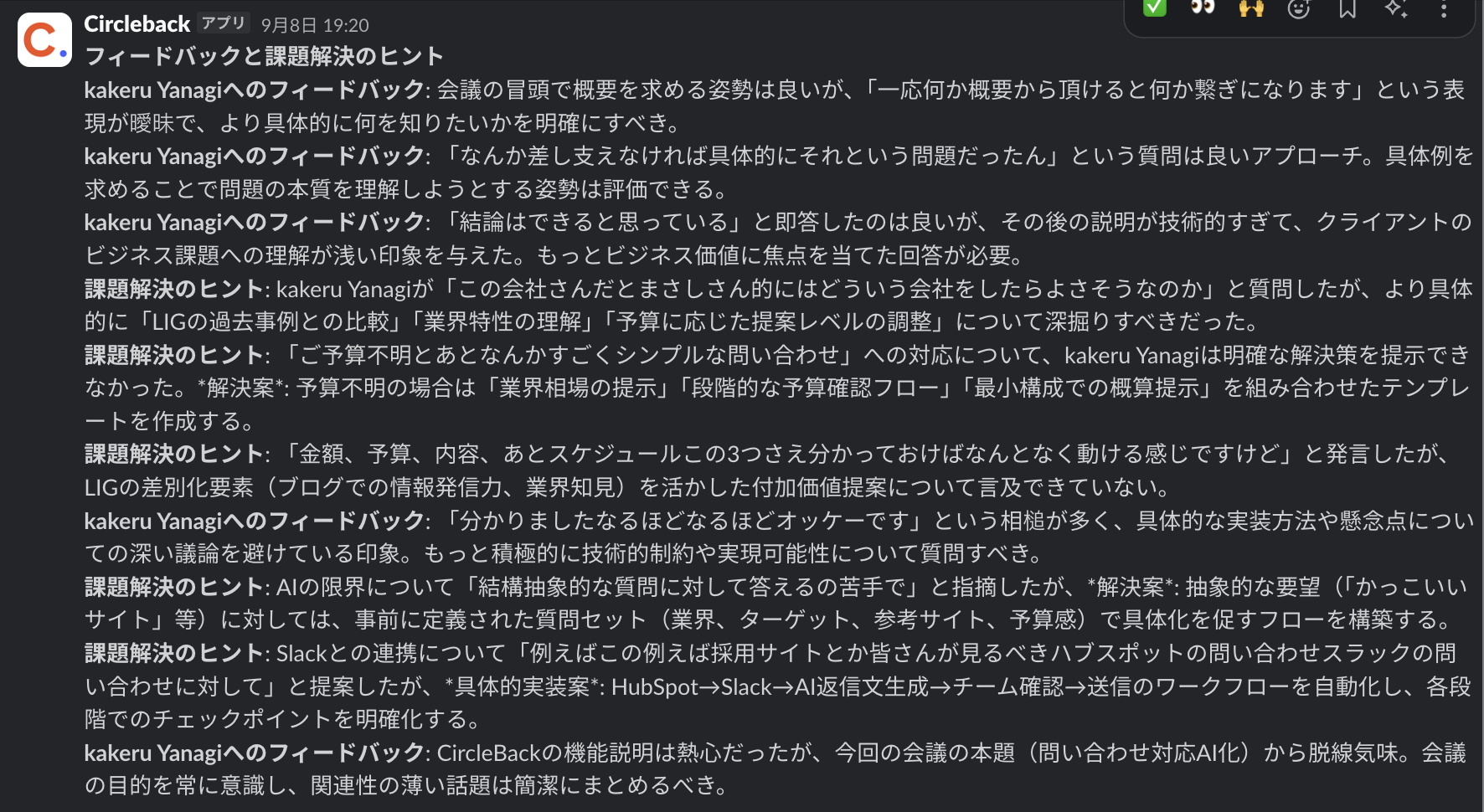

毎回Slackで会議のフィードバックを通知させているのですが、たとえば……

▲会議の内容を分析して良かった点や改善点をフィードバック(わりと辛口)。

▲会議の内容を分析して良かった点や改善点をフィードバック(わりと辛口)。

こんな感じで、長文のフィードバックが返ってくるようにしています。自己研鑽にもなりますし、新人教育や営業ロープレなどでも活用できそうです。

4.録音データの文字起こしツールとして活用

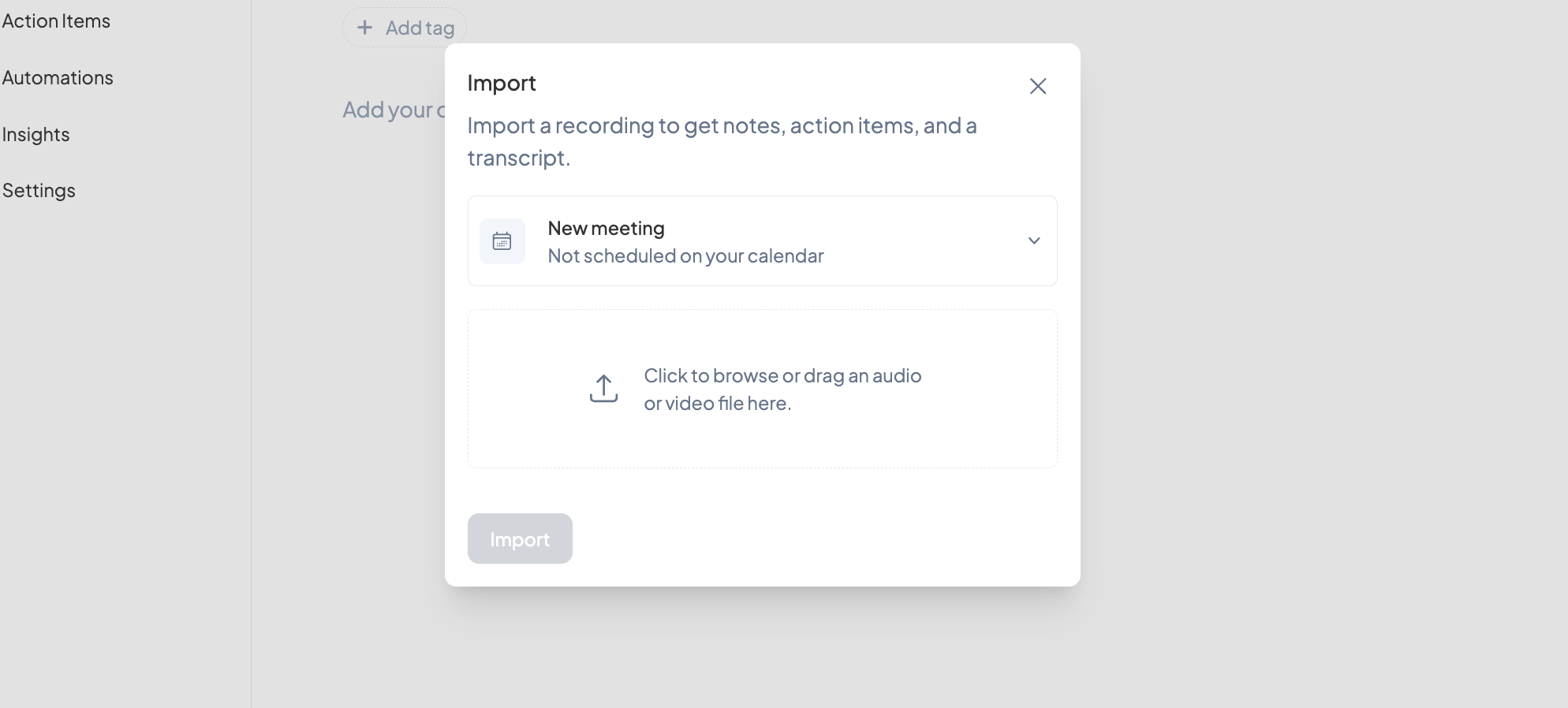

あと意外と便利なのが、録音データの文字起こしです。

議事録AIはオンラインが主戦場ですが、オフラインでの会議やインタビューもあるかなと思います(LIGだと記事のインタビューもよくある)。

こういった場合は、レコーダーなどで録音・録画しておいたデータをCirclebackにアップロードすることで、文字起こしとしても使えます。

▲録音、録画データをドラック&ドロップでアップロードするだけ

▲録音、録画データをドラック&ドロップでアップロードするだけ

また文字起こしだけでなく、実際の録画・録音をあとから再生して振り返ることもできます。とくに、文字起こしと連動しているので、議事録の特定部分をクリックするだけでその瞬間の録画にジャンプできるのが便利ですね。

「あのとき何て言ったっけ?」「画面共有の内容をもう一度確認したい」といった場面で、該当箇所をピンポイントで再確認できます。

さらにCirclebackでは「レコーディング機能」も備えてあるので、リアルタイムの録音も可能です。

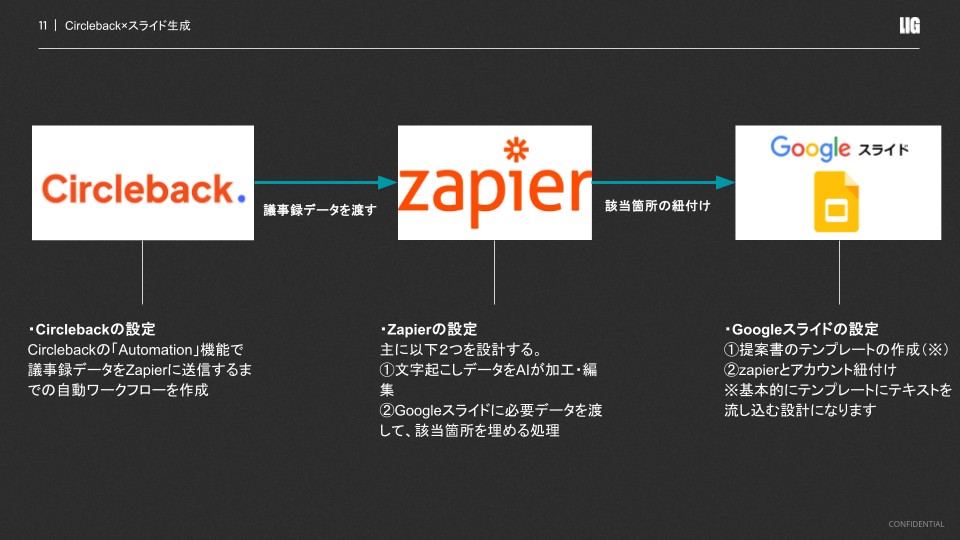

5.議事録から提案書タタキを自動生成

最後に、もう少し凝った活用例もご紹介すると、商談議事録を分析して提案書のタタキを作らせることもできます。

ざっくり全体像はこの画像のような流れで、Zapierを介して、議事録データの分析とスライド生成、書き込みをすべて自動で行うことができます。

生成したスライドの例を少しお見せすると、このようなスライドが商談終了後に瞬時に自動で作られるようになります(一部、公開用に加工処理してます)。

今回の記事では具体的なそれぞれの設定方法までは解説しませんが、Ciclebackの活用でヒントになれば幸いです!

Circlebackや他のAIツールを実務で活用するために

今回はCirclebackの特徴や活用例についてまとめてみました。少しでも皆さんのお役に立てたら嬉しいです!

日々雨後の筍のようにさまざまなAIツールが生まれるなかで、どのAIツールが使いやすいのか、自社にもっとも適しているのか、どう使いこなすのか、迷う場面もまだまだあると思います。

僕たちLIGの「AIコンサルティングサービス」では、長期的な貴社のパートナーとして、伴走しながら、AIを活用した社内業務の効率化やAIツール選定、導入支援を行っております。

「生成AIについて社内で理解を深めたいけど、どう進めていいかわかない」「生成AIの業務効率化について具体的な事例やアドバイスが欲しい」「生成AIを活用したプロダクトを開発したい」などご興味のある企業さまは、下記ページからお気軽にご相談ください。