こんにちは、ライターのおだんです。エンジニア好きが高じてWeb業界專門のライターをしています。

そんな私が今年に入ってもっとも驚いた業界のニュースは、「IBMが世界最多1000人規模のデザイナーを抱えている」というものでした。経営コンサルティングに注力していた大手企業が、その先の “デザイン” の領域へビジネスを展開しようとしているのです。

そのような中、本日紹介するのは、「より多くの幸せ・喜びを提供する企業」を目指し、「Idea and Technology」をスローガンに、テクノロジー・オリエンテッド・カンパニーとして、企業の内側と外側から課題解決のソリューションを提供している株式会社オロ。

企業の効率化や生産性向上を実現するクラウド型統合業務システム『ZAC Enterprise』や、大手企業のWebインテグレーションやWebマーケティングを手がける堅実なベンチャー企業です。そして同社はいま “次世代コンサルティングファーム” を目指し、クリエイティブとコンサルティングを両立させる取り組みを本格化しているといいます。

そこで今回のインタビューでは、長くオロのWeb制作に携わってきた古橋さんに「Web業界の世界で生きていくために、いま何を考えるべきなのか」、そしてマーケティングデータ解析專門チームを統括する森さんには「隠れているデータを発掘し、わかりやすい数値に変換し、見える化する」ことについて、お話を伺いしました。

|

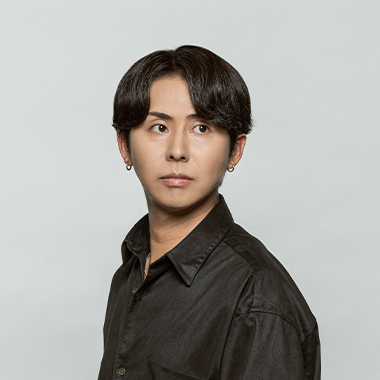

人物紹介:古橋 啓吾 2006年に株式会社オロに入社。「人が何度も訪れたくなるWebサイト」を作るべく、現在はシニアプランナーとして働いている。全体のイメージづくりからコンテンツ制作、Web技術を駆使した楽しい仕掛けまで、プロジェクトリーダーとして全体の総指揮にもあたっている。 |

|---|

|

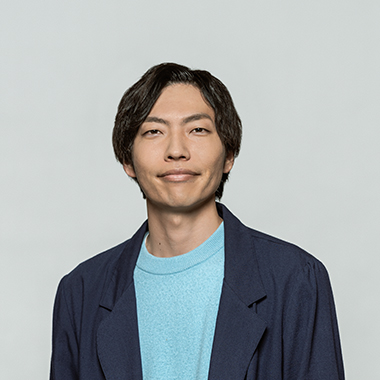

人物紹介:森 秀格 2006年に株式会社オロに入社。企業の事業成長に繋がるデジタルマーケティング活用をモットーに約10年に渡りコンサルタントとして従事。現在は集客戦略からサイトパフォーマンス解析、Client内部の組織づくり支援まで、幅広いコンサルティングに従事している。 |

|---|

「広告解析も含めたPDCAをワンストップでまわせるようにならないとヤバい」デジタル広告の普及で増えるニーズ

― 200人以上が所属する規模のWeb制作会社はそう多くはありませんよね。古橋さんは、入社当初からプランナーを担当されていたのですか?

古橋:いえ、最初はディレクターとして入社しました。約10年前のまだ30人くらいの規模感だった頃で、ディレクションができる人間は僕以外に2人しかいませんでした。

提案からコーディング、請求業務まで全てをやらなければいけない環境だったので、「このままでは正当な評価が受けられず活躍しにくいなぁ」と感じるようになったんです。そこで、プランニングを切り出した職種を作ろうと申し出た結果、プランナー職ができました。

― Webプランナーは、本来どういうところで評価されるべきだと考えていたんですか?

古橋:プランナーの仕事には2つの側面があります。1つはWebサイトの構造や導線を組み立てる意味合いでのプランニング。もう1つは、キャンペーンコンテンツのような企画のプランニングです。その両面で考えるなら、案件の受注と、業界での知名度を上げることが評価の基準になるのかなと思っています。

― 2000年代初期と比べると、Web制作の需要はどう変化していますか? 既存プレーヤーからのリプレイスが多くなり、飽和状態にあると耳にしますが……。

古橋:いえ、ニーズそのものは増えています。デジタル広告の普及に牽引され、企業がバナー制作やランディングページ、ブランディング専用サイトに投資をするようになったからだと思います。

そして制作は、外注よりも内製の比率があがってきている実感があります。ただ、アメリカにはWeb制作会社がないという話もありますが、日本でその状況になるのはまだ少し先なのかなぁと思います。

― たしかに、最近の企業はオウンドメディアもSNSも、運用まで含め内製化する傾向にあります。Web制作会社は、いずれ制作だけでは生き残っていけない時代がくるのでしょうか?

古橋:そうですね。特に広告については、メディアプランニングから運用、アクセス解析の3つを一貫して「もっとできるようにならないとヤバい」という声が社内でもありました。

解析だけはマーケティングデータ專門の会社に頼むこともありましたが、これからのWeb制作はプランニングの段階からバイイング・運用・アクセス解析までの流れを見据えた提案ができるようになっていくべきだということです。

― Webサイトのアクセス解析から、運用改善提案までをノンストップでサービス提供できる体制に、顧客からのニーズが高まってきたということですね。

古橋:はい。そこで今年から “次世代コンサルティングファーム” というスローガンを掲げ、広告解析の専門部隊を本格的に動かし始めました。コンサルティングができる人たちを集め、自分たちが作ったものを改善するサービスを提供する方向に舵を切ったんです。

隠れているデータを発掘して見える化すれば、デジタルマーケティングの真の価値がわかる

― オロが力を入れはじめた広告解析の專門チームについてコンサルタントの森さんにお話を伺っていきます。具体的にどんな仕事をするのかか教えてください。

森:例えば大手小売企業のeコマース案件では、広告運用とサイト解析を通じての事業成長の支援をおこなっています。

「アクセスの解析・改善をおこなうチームを内製化したい」という要望に基づくご依頼だったため、組織づくりを目的としたお手伝いをしています。

― 顧客はどんな課題を抱えていたのでしょうか?

森:PVやコンバージョンレートといった数値を見ることはできても、「その数値に起因する施策は何だったのか」「昨日送ったメルマガの効果はどれくらいあったのか」など、改善方法を導くまでの手法がない、という課題でした。

僕たちとしても、ここまでクライアントの事業に踏み込んでコンサルティングをしていくようになったのは、つい最近のことです。

― しかし、顧客が Google Analyticsのような解析ツールを使いこなせるようになると、コンサルタントは商売にならないのでは?

森:皆さんによく言われるのですが、決してそうは思いません。アクセス解析の課題は日々変化しますからね。

僕たちの仕事は「隠れているデータを発掘し、わかりやすい数値に変換し、見える化する」ことだと考えています。そうすることではじめて、デジタルマーケティングの真の価値が伝わるんです。

まだ試行錯誤している段階ではありますが、それを顧客の事業成長につなげていくという流れは、やりがいを感じていますね。

― 組織づくりや事業推進のコンサルは、一般的にコンサルティングファームと呼ばれるような会社がおこなうイメージですが、Web制作に強みのある会社がおこなう意義は何でしょうか?

森:オロがコンサルをする強みは、Web制作の会社だからこそ、システムやサイト構造の観点から広告解析の課題を考えられることです。

「システムをこういう要件で変えてほしい」という漠然とした要求ではなく、「このシステムの変数をこういうふうに変えてください」というような、深いところまで提案できるんです。

コンサルタントは、考えることはできても手は動かせません。手を動かせる人間がいなければ、何も実現しないと思っています。頭を動かす仕事はプロジェクトの先頭に立っているように見えるかもしれませんが、サイトの全てを理解しているのは、あくまでも制作や開発をしている部隊です。

― とはいえ、Web制作を長くやってきた会社が、広告のコンサルティングに領域を広げていくケースは増えていきているのでしょうか?

森:取り組みを検討している会社はあると思いますし、個人レベルなら既にやっているという人もいると思います。しかし、クリエイティブとデータを両立させるのは難しい試みです。どうしても、データドリブンの世界をつくっていこうとしているように見えてしまうので。

オロは、あくまでもクリエイティブを基軸としてきた会社です。その姿勢をブラしてはいけないなと思っています。

― オロが掲げる「アイデアとテクノロジーの活用」を体現するのが、コンサルタントの仕事なんですね。

森:Web制作の仕事に携わりながら、もっと顧客のビジネスに踏み込んだ提案をしてみたい、という人ならやりがいを感じられる仕事だと思います。特に組織づくりのような、根本からの問題解決に興味があれば、オロのコンサルタントで情熱を感じられるのではないでしょうか。

Webの世界で生き残るスキルを身に付けたいなら、クリエイティブとデータは最も重要なキーワードになる

― ではオロのクリエイティブ側をずっと見てきた古橋さんにもお話を伺っていきます。今までオロが培ってきた制作のノウハウは、コンサルタントが入ることでどう活きると思いますか?

古橋:Webの仕事は、外からサイトに人を連れてくる “広告” と、中で何を見せるかという “制作” 、そしてどう使うかという “運用” の3つに大きく分けられます。

オロが今まで担当してきたのは制作と運用でしたが、広告のコンサルティングサービスが始まったことで、Webの始まりから終わりまでを一貫して提供できるようになったのです。

― なるほど。先ほど森さんがお話されていたデータの見える化と改善提案は、どちらかというと運用の工程にあたりますよね。

古橋:運用もいわゆる運用保守ではなく、広告運用から解析、改善までを含めた運用を進めていこうと。「真面目なサイトをコツコツ作っていく会社」というイメージが強かったオロですが、これからは「運用改善も行うコンサルティング会社」というイメージも打ち出していきます。

― たしかに最近のWebサイト運用は、保守よりも改善を求められる傾向にありますよね。

古橋:その通りです。クリエイティブとデータは、今後どのWeb制作会社にとっても重要なキーワードになっていきます。それをデリバリーできる環境に身を置けるというのは、今後必ず活きてくるはずです。

Webの世界で生き残っていくための幅広いスキルを身に付けたい人にとって、オロは最適な環境を提供できると思っています。

「クリエイティブが好きなんだけど、ロジックも強い」という人が集まってきている

― 森さんのような解析專門チームと、Web制作のチームが同じ現場で仕事をする機会は増えていますか?

古橋:はい、増えています。コンサルタントの解析結果をもとに、クリエイティブを変更することもあります。勘でつくったUIよりもデータから導き出されたUIのほうが最適ならば、後者を選択せざるを得ません。

ただし、必ずしもデータが全てというわけではありません。ゼロから作るときや、ABテストで僅かな差しかないというときは、クリエイティブの力が発揮されるときだと考えています。

― 何が正しいのか判断基準が難しいクリエイティブだからこそ、データや数値は「クリエイターの経験則からくる勘」を補強してくれる側面もあるんでしょうね。

古橋:そうですね。オロのコンサルタントには、「手を動かせる人の意見にどれだけ耳を傾けられるか」という部分が求められます。顧客にも制作側にも耳を傾けるバランス感覚がある人でなければいけません。

「クリエイティブが好きなんだけど、ロジックも強い」という人たちが集まっているんだと思います。制作もできてデータ解析もできる会社でチャレンジしたい人は、特にやりがいを感じられるはずです。

― プランナーやディレクターのように制作の世界で働いていきたいという人は、オロでどんな成長ができると思いますか?

古橋:大手企業の案件が多いので、実績面でのポートフォリオが充実します。 自分が主軸となって、大規模なサイトを動かしてみたい人には向いているのではないでしょうか。

― では最後に、一緒に働きたい人へのメッセージをお願いします。

古橋:コミュニケーションデザイン事業部が目指している「次世代デジタルコンサルティングファーム」に共感する仲間を募集しています。知的好奇心が強く、自分がやったことのない分野にチャレンジしたい人は、ぜひオロに来てください。

インタビューを終えて

Web制作を取り巻く業界の中で「クリエイティブもでき、データにも強いというポジションにいるのがオロの面白いところ」と古橋さんは話します。サバイバルなWebの世界を13年間歩んできたオロが挑戦する新しいWeb制作会社の形から、今後も目がはなせません。