こんにちは、ライターのおだんです。エンジニア好きが高じてWebクリエイター專門のライターをしています。

クリエイターが多いLIGのオフィスには漫画がずらっと並んでいます。新しいものを創りだすクリエイターにとって、感性を刺激するような趣味はもはや仕事の一環なのでしょう。

同じように働く人の趣味を活かして、オンラインでチケットの宣伝・販売ができるサービス『raketto』(ラケット)を制作する株式会社ハレノヒは、企画からデザイン・開発までを手がけるWeb企業です。同社のこだわりは “クリエイティブな活動をしている人を支援する” こと。

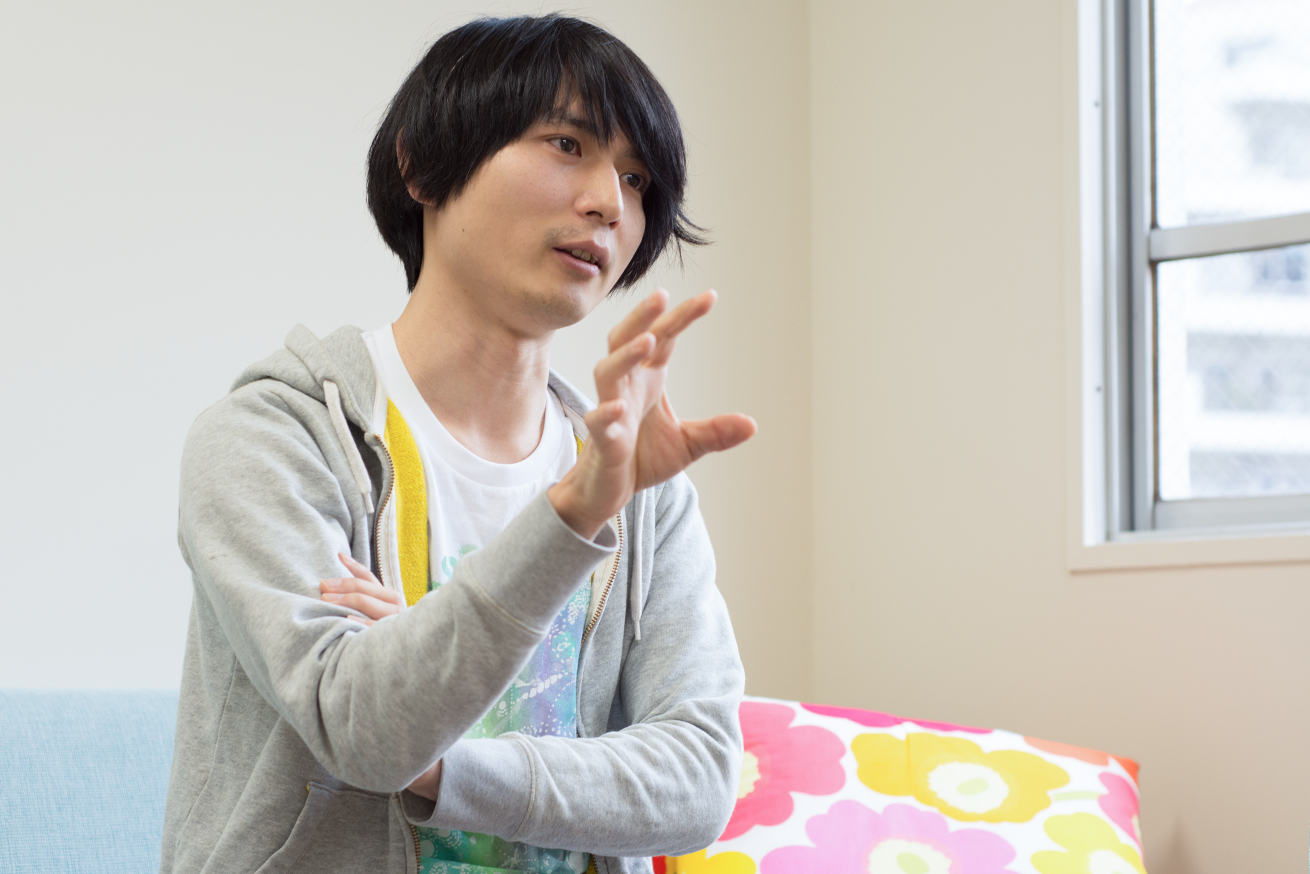

創業メンバーでエンジニアの山形さんは「自分の好きなものは “こんなに素晴らしいんです” って伝えられる人は、良いものづくりができる」と話します。今回のインタビューでは、喜ばれるWebサイトを作る上で心がけていることや、エンジニア・デザイナーの創作意欲をどう仕事に活かすべきか山形さんにお話を伺いました。

|

人物紹介:山形 孝造氏 アイデアを形にするのが大好きなソフトウェアエンジニア。美術専門学校を卒業後にバンド活動を経てWeb制作会社に入社し、プログラミングは独学で身につける。Ruby on RailsやiOSのアプリなどを中心に開発。今は自身のバックグラウンドを活かしてデザインやUXにもこだわって仕事をしている。 |

|---|

クライアントワークもWebサービスも、作り手の原体験がないと説得力に欠けてしまう

― 3月に新しいWebサービスのrakettoをリリース予定だそうですが、どういったサービスでしょうか?

rakettoはオンラインでチケットを販売・購入するサービスです。音楽ライブやヨガ教室をやっている人が、URLを共有するだけでチケットを宣伝・販売できます。

— なぜ、山形さんはチケット販売をやろうと?

クリエイティブな人たちを支援するサービスが作りたかったんです。

僕は昔、プロを目指してバンドでギターボーカルをやっていたのですが、うまくいかなかったのでエンジニアとして就職しました。バンド活動って結構大変なんですよ。作曲してバンド練習してライブやるだけなら楽だけど、それ以外にやることのほうが断然に多い。

例えば、ライブ情報のお知らせをしたり、自分で車を運転してライブハウスまで行ったり。なかでも宣伝ページの作成はとくに労力と時間がかかります。深夜バイトして終わったらスタジオにいって合間に宣伝の準備……のような生活がツラくなって辞める人もいるほどです。

Webサービス化できたら、アーティストが宣伝・販売に割いているリソースを省けるし、楽になって本業に集中できるだろうなと考えるようになりました。

― 御社のサービスは、限定的なシチュエーションを想像して作っているものが多いですね。なにかしらのこだわりがあるのですか?

こだわりはないですが、クライアントワークもWebサービスも自分に原体験があるべきだと思います。作り手が課題を理解していないと、コンセプトの説得力が欠けてしまうので。

例えば、僕の奥さんはジュエリーを作っているのでワークショップを開催するときの大変さがわかる。ピンポイントで問題解決できるようなモノづくりを心がけています。

― 起業される前、山形さんは業界では有名なSIerで働いていたそうですね。受託制作がメインの会社にいたのに、なぜ自分でサービスを作りたいと思うようになったのですか?

自分のブランドでサービスを作ってみたかったからです。受託制作はお客様の要望を形にすることで役に立てるので、それはそれでやりがいはありました。

でも心のなかでは、いつか自分の手で創りだしたものを直接ユーザーに届ける仕事がしたいなと願っていたのです。

そして、とにかくアイデアを形にしてみたかった。すでに形あるものの見せ方を工夫するのではなく、アイデアそのものから形にしたい想いが強くありました。美術学校出身なのでやっぱり創作が好きなんでしょうね。

― 独学でエンジニアリング、デザインを勉強したのならフリーランスのように個人で活動する選択肢もあったのでは?

自分でサービスを作ってみたいけど、どう実現したらいいのかわからなくて昔の職場の上司だった山口(現:ハレノヒ代表)に相談したんです。

話しているうちに僕の想いに共感してくれる人とやりたいと思うようになって、山口はマーケティング、同じく上司だった椎野はデザイナー、僕はエンジニアという、その3人でハレノヒを起業しました。

ユーザーにサイトの違和感を感じさせたら負け。なにも感じないことが最高のユーザビリティ

― ものづくりへの並々ならぬ情熱が伝わってきます。もし、自分が作りたいものと市場のニーズが一致しないときはどうしますか?

技術を自分の作りたい欲求のためだけにしては良いものは作れません。前職の同僚のiOSエンジニアから学んだことですが、その人は技術の話をするとき相手への伝わりやすさをとても大事にしているんですね。

エンジニア同士で技術の話をすると理論的に伝えようとするあまり口調がキツくなりやすい。でも、それではいくら人のためにやっていても気持ちが伝わりません。

その人の話の伝え方をみて、技術やアイデアが優れているだけではダメなんだと気付かされました。自分の作りたいものだけ作っていたら、人のためになるようなものは作れない。この姿勢を忘れないようにすれば、良いものづくりができるんだと思っています。

― ハレノヒではいま受託制作の引き合いが増えているそうですが、顧客に喜ばれる受託制作のポイントはありますか?

レガシーな技術は使わないようにしています。喜ばれないことも多いですが(笑) できるだけ最新技術を取りいれるようにしたいので、新しい技術は社内で試すようにしています。最近だとElixirがよかったですね。「関連会社が使えないと困る」とおっしゃる方もいるので無理強いはしません。

僕らからすればスタンダードなイメージが定着しているRuby on railsですら浸透していない環境もありますから。

― クライアントの要望にしっかりと応えながらも、ハレノヒにしかできない強みを個性で打ちだしているんですね。良いWebサイトに必要な条件とは、なんだと思いますか?

ユーザーの体験です。どういうシチュエーションで使われるWebサイトなのかを徹底的に考えます。例えば、自転車屋さんのサイトなら「自転車を買いたい人」が見にきますよね。その人はおそらく実物を触ってみたいとか乗ってみたい気持ちがあるはず。

このようにユーザーが叶えたい体験を阻害しないのが良いWebサイトかなと。

― ユーザーが求めている体験を最適に与えることは、Webに関わる人すべてが抱えている課題だと思います。山形さんのお話を伺っていると、見えない優しさを感じますね。

そうですね、僕らはあくまで裏方なので。サイトを見ている人がなにも感じないのが最上の使い心地だと思う。同業の人なら「このページ表示速度がいいね」と思うかもしれませんが、一般の人はそんなこと感じませんからね。

サイトを開いたときになんの違和感もなく目的にたどり着けることが一番のユーザビリティでしょう。

― なにかをしようと思ったときに、すでに実現できているのが一番良いUIだということですね。

そのとおりです。例えばTwitterは、投稿した時間が「10時20分30秒に投稿」ではなく「2時間前に投稿」と表示されますよね。つまり自分の頭で計算しなくても、いつ投稿したのかがひと目でわかるんですよ。

目についた瞬間にユーザーの目的が達成されていること。これが究極的に使いやすいUIだと思います。

― おっしゃるとおりですね。それを実現するためには、見た目と機能、両方でユーザーの体験を叶えるにはデザイナーの協力が必要になりますよね?

はい。デザイナーには、マウスを乗せたときになにがどう変化するのか、頭で理解するだけでなく絵や言葉に落としこんで伝えてもらうようにしています。

実装したアクションによって、ユーザーにどういう体験をしてほしいのか。エンジニアとデザイナーで話しあうことで最適なUIが実現されるからです。

趣味を愛している人は良いものづくりができる。作られたもので得られる歓びを知っているから

― Webサービス、クライアントワークどちらも体験を重んじるのは御社のポリシーだと思います。良いものづくりをする仲間にはどんな人を求めますか?

自社サービス、受託チームどちらもWebデザイナーです。そして自分で作りたいもののイメージがある人。指示がないと動けない人よりは、やりたいことがたくさんあって提案してくれるような能動的な人のほうが相性は良いと思います。

過去のキャリアは問いませんが、デザインの基礎知識はあってほしいかな。物が真ん中に置かれているよりも、近接しているほうが集中力がいくのでスペースを調整するといった、デザインを論理的に捉えるための背景がわかっている必要があります。

― たしかにデザインを言葉で説明できればエンジニアとのコミュニケーションも円滑に進みますね。

デザインをしているときに論理がなくてもいいんです。感覚的にやってもらってかまわない。でもそのあとに、自分が気持ちいい・楽しいと感じた理由を説明できるかが重要です。

あと熱中してのめり込む趣味がある人も、ハレノヒに合っていると思います。自分が好きなものの魅力を最大限の言葉でプレゼンして伝えてほしい。

― 私見ですがエンジニアやデザイナーってバンドをやっていた人が多い印象があります。 私はその理由を、エンジニアもバンドマンも集中力と想像力で ものづくりをしているからだと思っているのですが。

本当にそうですね。ハレノヒのエンジニアも楽器をやっていた人は多いです(笑) 趣味の対象はなんでもいいんですよ。車でもアニメでも。

自分の好きなものはこんなに素晴らしいんですって伝えられる人は、良いものづくりができると思うんです。作られたもので得られる歓びを知っているので。

― 作り手の「使ってもらって嬉しい」気持ちが肌感でわかるんでしょうね。だからこそ人のためになるものづくりがしたいと思える。

人の役に立つもの、使ってもらうことで意味を見いだせるものを作りたいで すね。ハレノヒには多趣味な人たちと、いろんなことができる人が揃っています。

デザイナーとしての幅を広げたい、1人でなんでも作りたいと考えている人はぜひ来てください。

インタビューを終えて

エンジニア・デザイナーのものづくりについて「楽しい気持ちで作らないとつらいだけですからね」と山形さんは話します。既成概念にとらわれず、感性のおもむくままに楽しいと感じるほうを選ぶ姿勢こそ、クリエイティブな世界で輝きつづける秘訣なのかもしれません。