こんにちは、ディレクターのまさしです。

下記記事にも書いた通り、僕は入札参加資格を取得しました!

入札情報サービス「NJSS」で仕事を受注するために入札参加資格を取得しました

「ニュウサツ サンカ シカク?」と思われるかもしれませんが、入札参加資格を取得することで “官公庁・自治体の受託先” となることができます。

そこで今回は、入札情報速報サービス「NJSS」を提供している株式会社うるるさんにご協力いただき、中小企業こそ入札市場に参入すべき理由と気をつけたいポイントをご紹介いたします。

「入札」と聞くと建設業を思い浮かべる方が多いですが、実際は幅広い案件があり、印刷会社さんや人材派遣会社さんの事例もご提供いただけたので、参考にどうぞ!

まず知っておきたい入札市場のこと

入札市場とは、「官公需入札市場」のことを指します。とはいえ、 “官公需” という聞き慣れないワードがでてきましたね。

官公需とは、

国や公団、地方公共団体等が、物品を購入したり、サービスの提供を受けたり、工事を発注したりすることを『官公需』といいます。

引用元:官公需について – 中小企業庁

つまり、国や地方の機関が仕事を発注することです。

そして、この官公需には「一般競争契約」「指名競争契約」「随意競争契約」の3種類があります。

簡単に説明すれば、「一般競争契約」とは、入札したい希望者すべてが入札に参加できるもの。「指名競争契約」「随意競争契約」とは、発注側が指定した中での希望者が入札に参加できるものになります。

日本の法律では原則的に一般競争での入札が定められおり、入札市場全体の60%を一般競争契約が占めます。

契約の種類や、実際の入札市場への参入方法については下記記事も参考にしてみてください。

入札情報サービス「NJSS」で仕事を受注するために入札参加資格を取得しました

中小企業こそ入札市場に参入すべき5つの理由

官公庁の仕事となると、「中小企業の自分たちには関係ないのでは?」とお思いになるかもしれません。しかし、中小企業こそ入札市場へ参入すべきです。その理由は下記の5つになります。

- 1件あたりの受注金額が大きく、売上に与えるインパクトが大きい

- 官公庁との取引実績が自社のブランド向上に繋がる

- 大手・中小に関係なくオープンな形での参入が可能

- 案件の種類と数が豊富

- 通常の営業に比べ、交渉などにかかる工数が少ない

1つずつ見ていきましょう。

1. 1件あたりの受注金額が大きく、売上に与えるインパクトが大きい

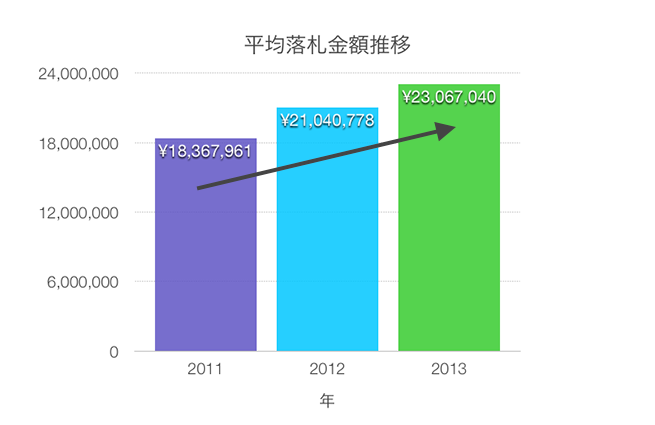

まず大きな理由として、案件の金額の大きさが挙げられます。

上記のグラフを見ていただけたらわかる通り、1件あたりの平均落札金額は右肩上がりで、2013年度の平均落札金額は約2,300万円を記録しています。

中小企業やベンチャー企業では、1つ1つの案件の金額によって売上が大きく左右されます。金額の小さい案件であればいくつもの案件を取らなければなりません。

案件の数が増える分コミュニケーションコストもかかってしまうので、できれば金額の大きい案件を取りたいですよね。

2. 官公庁との取引実績が自社のブランド向上に繋がる

国の機関との取引があるということは、自社のブランド向上に大きく貢献します。

たとえばコーポレートサイトに掲載する取引先実績の一覧ページ。そこに掲載されている取引先が不明瞭な企業よりも、官公庁との取引実績がある方が信頼感がありますし、引合いは増えるのではないでしょうか。

3. 大手・中小に関係なくオープンな形での参入が可能

大手企業ともオープンな形で参入することができるのも、中小企業のメリットの1つ。

実は、官公庁の案件を中小企業に受けてもらうことを推進する法律が昔からあり、毎年新たな措置も講じられています。

既存の市場への新規参入は大手企業が有利になりがちですが、入札市場では原則的に自由競争となっているので、オープンな形で参入できるのもいいところですね。

くわえて、今年の8月10日から「中小企業需要創生法」という法律が施行されています。創業間もない中小企業者の官公需への参入を促進し、官公需の受注機会を拡大するものなので、まさに今こそ入札市場に参入するタイミングなのではないでしょうか。

4. 案件の種類と数が豊富

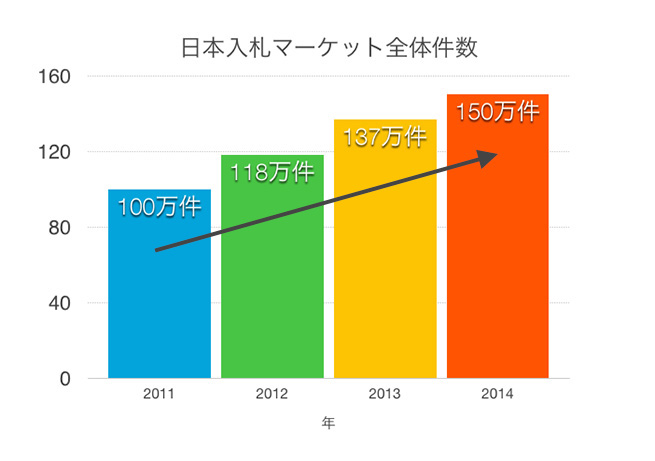

官公庁などの国の仕事であれば、場所を問わずに案件があります。さらに、その市場というのが拡大していっているというのがポイント。入札情報速報サービス「NJSS」からいただいた情報をもとにグラフを作ったので、見てみましょう。

まずは全国の案件数の推移から。

年々と案件数が増えていっていることがわかるかと思います。市場が拡大しているのであれば、そこを狙わない手はありません。

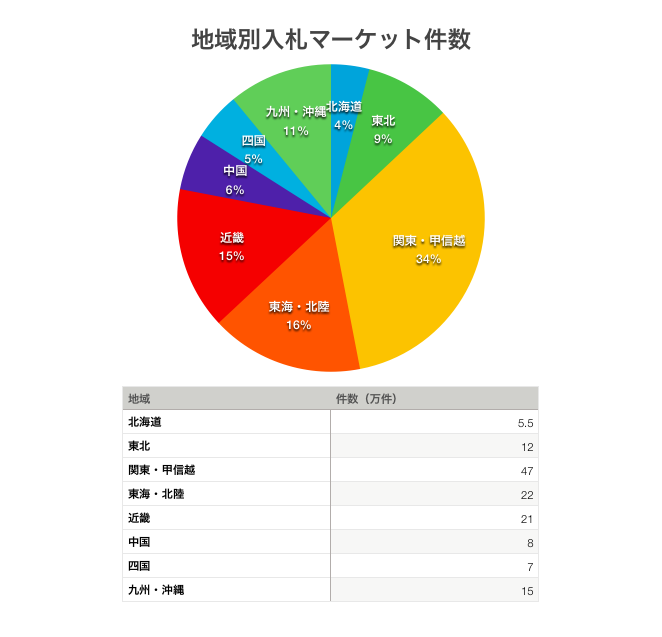

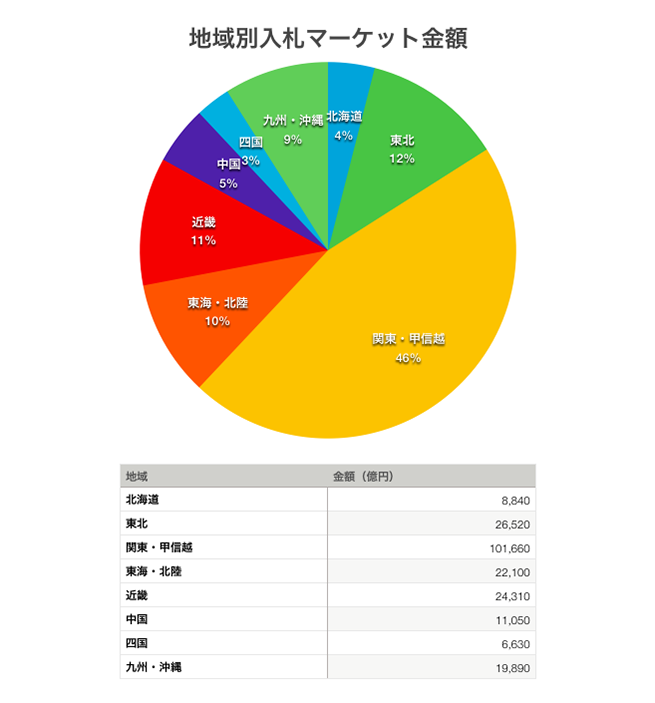

また、地域別でも見てみましょう。

どの地域でも数万件以上の案件がありますね。

案件数だけでは金額面も気になるかと思うので、そちらもグラフにしてみました。

どの地域に関しても、入札市場においては十分な金額があるのではないでしょうか。

5. 通常の営業に比べ、交渉などにかかる工数が少ない

入札市場には、入札資格さえ取得してしまえば入札に参加することができます。

仮にアウトバウンド営業をするのであれば、メールや電話などをしてアポを取り、クライアント先に訪問し、打ち合わせなどのヒアリングをおこない……と、多くの営業コストがかかってしまいますよね。

一方で、入札市場にはすでに案件がたくさんありますので、アウトバウンド営業でかかっていた営業コストが少なくなります。

入札市場の気をつけたいポイント

無視できない情報収集コスト

中小企業こそ入札市場に参入すべき理由、お分かりいただけましたでしょうか。

一方で、知っておきたいデメリットもあります。それは、情報収集のコストがかかるということです。

入札市場で案件を落札するためには、官報をチェックしたり各機関のホームページから入札案件を探したりなど、さまざまなところで公開されている情報を集めなければなりません。

また、案件情報が公開されてから入札までの間に、詳細な情報や仕様書などを受け取ることができる「説明日」というものがある場合もあり、その場合は入札日前に情報が取得できても、説明日に間に合わないと参加が厳しくなります。

さらに、集めたい情報の中から自社に合った案件を精査する必要があるので、それなりのコストがかかってしまいます。

また、有名な官公庁であれば高倍率となってしまい、落札できずに案件獲得まで至らないケースもあります。そうなってしまっては、せっかく時間をかけて情報収集しても無駄なコストとなってしまいますよね。

案件の情報が公開されてから入札日までの期間は短いものが多く、他企業との競争になりますので、情報が公開された直後に見つける必要があります。公開されてしばらく経ってから情報を得ても、既に入札を締め切っているなんて場合もあります。

つまり、入札市場を活用するための大切なポイントは、あつめる情報の早さと多さです。

しかし、少し考えてみてください。

低倍率の有名ではない機関の情報を収集するためには、さまざまな官公庁・自治体のホームページをむさぼり見る必要があるだけでなく、そもそも機関名がわからないのでサイトにたどり着くことが困難です。

結局コストがかかってしまいますよね……。

いかに情報収集を効率的に行うか

そこで、情報収集を効率化するために活用したいのが、国内最大の入札情報サイトである「NJSS」です。

実際にLIGでも導入したのですが、情報収集のコスト削減だけでなく、自社と合う案件かどうかの精査にも役立ちました。「NJSS」を使って入札するまでの流れは下記記事を参考にしてみてください。

売上アップへの一歩!ベンチャー企業のLIGが入札情報サービス「NJSS」を使ってみた

ただ、これだけではイメージがまだつかないと思いますので、他社の成功事例もご紹介いたします。

入札情報サービスを導入したことでの成功事例

新規参入の印刷会社

新規で入札市場に参入する印刷会社さんの事例を見てみましょう。

- 【導入前】入札実績:なし

- 売上が減少したため、新しいマーケットとして入札市場を調査する。

会社が東京にあるため、主に中央省庁の案件のみをチェック。知っている発注機関のホームページのみで情報収集を行い、公開された案件にとにかく見積もりを提示する。

応札金額と落札金額の乖離が大きく、入札市場は諦めるか検討していた。

やはり売上を立てたいというときに調査するのが、入札市場。

しかし、発注機関の情報を調べるときに、知っている機関のサイトしか調べられないというのは問題ではないでしょうか。これでは、多くの情報を見逃してしまいます。

また、とにかく見積もりを提示しても、応札金額と落札金額の乖離が大きいと「入札市場は合ってないのかな……?」と思いがちです。

- 【導入後】入札実績:10件/年

- 千葉郊外部、茨城県の入札案件に積極的に参加するように。特に外郭団体の案件を優先的に対応。競争者数が少ないので倍率が低く、中には応札者が自社しかいないという事例も。郊外に特化して落札することで、落札件数を伸ばしている。

倍率の低い機関を狙うことで、落札件数を増やすことができます。また、知らない機関の情報を毎日チェックできるので確認漏れを心配しなくて済みます。

このように自社に合ったスタイルを見つけることで、落札件数を伸ばすことができるのです。

入札市場5年目の人材派遣会社

入札市場に参入して5年目の人材派遣会社さんの事例を見てみましょう。

- 【導入前】新規売上:なし

- 数年間、入札市場に参入するも落札結果は得られなかったので、入札市場へ対する優先度を下げる。

派遣登録人数に優位性を持っているものの、少人数の派遣で応札をし単価勝負で負けていた。パートナー企業が入札市場で結果を出しており勧められることもあったが、結果として積極的な参加はしていない。

自社の強みを生かす案件を探すことはなかなか難しいもの。

競争で負けたり、新規売上がなかったりすると、入札市場へのモチベーションは下がりますよね。

- 【導入後】新規売上:1,000万円/年

- 多くの人員を必要とする案件を落札した企業へ、アプローチをするスキームを確立する。

主に、自治体のイベントや国家試験の運営実施などを委託された企業をNJSSから抽出し、その企業へアプローチすることで関節的に入札市場にて成果を上げている。

入札市場においてなんらかの案件を落札した企業とパートナーになるということですね。入札市場に、こんな裏ワザもあるのです!

この方法であれば、派遣登録人数が多いという企業の強みを活かして入札市場で売上を上げることができます。

まとめ

いかがでしたか?

一口に「入札市場に参入しよう!」と言っても、企業それぞれの強みを活かせる方法でなければ、実績を得ることは難しいとわかっていただけたかと思います。

効率よく自社に合わせた案件を見つけるためにも、入札情報サイトを活用してみてはいかがでしょうか。

「NJSS」国内最大級の入札情報サイト

今回、入札に関する情報提供をしていただいた国内最大級の入札情報速報サービス「NJSS」をあらためてご紹介しましょう。

「NJSS」は、入札に関する情報収集を効率化させてくれるだけでなく、

- 約5500ある発注機関からの情報を集め、660万件の案件を登録中

- 効率的に入札情報の収集をサポートするだけではなく、入札市場分析や競合分析もできる情報提供

- 困ったことがあれば入札コンサルタントに相談可能

と、企業としてはかゆいところにまで手の届くサービス。

企業として「ブランドを向上させたい」「自社と合う入札案件を受注したい」「入札市場でうまく受注できていない」などの項目に当てはまるのであれば、ぜひご活用してみてください。

それでは、また!