「デザイン思考」 という言葉を、ビジネスシーンで見聞きする機会も多いのではないでしょうか。 言葉は知っていても、「具体的にどんなものか分からない」「デザイナー向けの考え方なのかな?」と感じている方も少なくないはずです。

デザイン思考の本質は、特別なデザインスキルがなくても、職種を問わず誰でも活用できる「ユーザー(顧客)を深く理解し、隠れたニーズを見つけ出すための問題解決アプローチ」です。

本記事では、デザイン思考の基本から実践方法まで、初心者向けにわかりやすく解説します。5つのプロセスの詳細や、他の思考法との関係性、自社への導入方法まで網羅しているので、ぜひ最後までご覧ください!

目次

デザイン思考とは?

デザイン思考とは「ユーザーが起点の問題解決のアプローチ方法」

デザイン思考とは、ユーザーの視点を起点として問題を発見し、創造的に解決していくアプローチ方法です。単なる見た目のデザインではなく、ユーザーが本当に求めているものを深く理解し、革新的な製品やサービスを生み出すための思考プロセス全体を指します。

このアプローチは、アメリカのデザインコンサルティング会社IDEO(アイディオ)によって体系化され、世界中のビジネスシーンで活用されるようになりました。

デザイン思考の特徴は、以下の3つのポイントにあります。

- 💡デザイン思考の3つの特徴

-

- ユーザー中心:ユーザーの真のニーズや課題を深く理解することから始める

- プロトタイピング重視:完成形を目指す前に、何度も試作と改善を繰り返す

- 多様性の活用:異なる専門性を持つメンバーが協働し、多角的な視点で問題を解決する

従来のビジネスアプローチでは「どうやって作るか」「いくらで売るか」という企業側の視点が中心でした。一方、デザイン思考では「ユーザーは何に困っているのか」「本当に必要としているものは何か」というユーザーの視点を徹底的に重視します。

この違いが、既存の枠組みにとらわれない革新的なアイデアを生み出す原動力となるのです。

他の思考法との使い分け・関係性

ビジネスシーンで役立つ代表的な思考法には、それぞれ独自の強みがあります。

デザイン思考も単独で使うだけでなく、他の思考法と課題のフェーズに合わせて組み合わせることで、問題解決の質をさらに高めることができます。

まずはそれぞれの思考法が持つ、役割の違いを見てみましょう。

| 思考法 | 起点 | 目的 | 向いている場面 |

|---|---|---|---|

| デザイン思考 | ユーザー | 共感による価値創造 | 新サービス・新製品の開発、ユーザー体験の改善 |

| ロジカルシンキング | データ・事実 | 論理的な問題解決 | 業務改善、課題分析、意思決定 |

| クリティカルシンキング | 疑問・批判的視点 | 物事の本質を見極める | 情報の精査、問題の再定義 |

| アート思考 | 自分の内面 | 独自の価値創造 | ブランディング、独創的なアイデア創出 |

※表の内容は横スクロール可能です。スクロールして内容をチェックしてください。

-

- ロジカルシンキング:データや事実に基づいて論理的に問題を解決する思考法です。既存の問題を効率的に解決するのに適していますが、革新的なアイデアを生み出すには向いていない場合があります。

- クリティカルシンキング:物事を批判的に捉え、本質を見極める思考法です。情報の真偽を確かめたり、問題の前提を疑ったりする際に有効ですが、創造的な解決策を生み出すことには直接つながりません。

- アート思考:自分の内面から湧き上がる独自の感性や価値観を起点とする思考法です。独創的なアイデアを生み出せる一方、ユーザーのニーズとのズレが生じるリスクもあります。

これらの思考法はそれぞれ異なる役割を持っており、目的に応じて組み合わせることが重要です。 たとえば「デザイン思考」で広げたアイデアを、「ロジカルシンキング」で実現可能な計画に落とし込む……というような連携が、アイデアの質を高めます。

デザイン思考とUXデザインの関係は?

「デザイン思考」と共によく語られる言葉に「UX(ユーザーエクスペリエンス)デザイン」があります。この2つは混同されがちですが、それぞれの役割を以下のように整理すると分かりやすいでしょう。

- デザイン思考:ユーザーの課題を解決するための「思考のプロセス・アプローチ方法」

- UXデザイン:ユーザーが製品やサービスを通じて得られる「体験そのものを、具体的に設計すること」

このように役割は異なりますが、両者は常に、密接に連携しています。

デザイン思考というプロセス(考え方)が成功して初めて、質の高いUXデザインというアウトプット(体験設計)が生まれる、とイメージすると分かりやすいでしょう。

現代のビジネスでデザイン思考が注目される理由

この「ユーザー起点で価値を創造する」という考え方が、なぜ今、多くの企業で重要視されているのでしょうか。

その背景には、顧客が「モノ」に求める価値が大きく変化したことがあります。

なぜ、良い製品を作っても「選ばれない」のか?

その理由は、顧客が製品そのものの機能(モノ)だけでなく、それを使うことで得られる嬉しい体験、つまり「顧客体験(UX)」を重視するようになったからです。

たとえばスマートフォンを選ぶ際も、単にスペックの高さだけでなく、「自分の課題を解決してくれる機能があるか」はもちろん、「直感的に操作できる使いやすさ」や「持っているだけで気分が上がるデザイン」といった、総合的な体験が購入の決め手になっています。

このように、どんなに優れた体験(UX)を提供したとしても、その大前提としてユーザーの根本的な課題を解決していなければ、製品は選ばれません。

そこで重要になるのが、ユーザー自身も言葉にできていない「本当に解決すべき課題は何か?」を見つけ出すことから始める、「デザイン思考」のアプローチなのです。

DX推進になぜデザイン思考が有効なのか?

DX(デジタルトランスフォーメーション)が進む現代においても、デザイン思考は重要な役割を果たします。

DXの本質は、単に新しいデジタルツールを導入するIT化ではなく、デジタル技術をきっかけとしたビジネスの「変革」にあります。しかしDXプロジェクトでは、まず導入したい「技術」ありきで話が進んでしまうことも少なくありません。

その結果、「現場のニーズとズレたシステムが導入され、誰も使わない」といった失敗を招く恐れもあります。この失敗は、主役であるはずの「ユーザー(従業員や顧客)」の視点が置き去りにされているからです。

デザイン思考は、まずユーザーを深く理解し、その本質的な課題を発見するところ(ユーザー起点)から始めます。 このアプローチによって、技術ありきの自己満足に終わらない、ビジネスの現場で本当に価値を生むDXの実現につながります。

デザイン思考を取り入れるメリット

デザイン思考を組織に取り入れることで、具体的にどのようなメリットが得られるのでしょうか。ここでは2つの主要なメリットをご紹介します。

ユーザーニーズを起点に製品・サービスを改善できる

デザイン思考の最大のメリットは、ユーザーの本質的なニーズを深く理解し、それに基づいて製品やサービスを改善できる点です。

従来のアプローチでは、企業側が「こういう機能があれば便利だろう」と想定して開発を進めがちです。しかし、実際にリリースしてみると「想定していたほど使われない」「ユーザーの反応が薄い」という結果になることも少なくありません。

デザイン思考では、まずユーザーの行動を観察し、インタビューを行い、彼らが抱えている課題や不満を深く理解します。そのうえで解決策を考えるため、ユーザーが本当に必要としている価値を提供できるのです。

たとえば社内システムの改善を行う場合、デザイン思考のアプローチでは次のようなステップを踏みます。

-

- 実際に現場で働く社員の業務を観察し、どこで困っているかを把握する

- 社員にインタビューを行い、システムの使いにくさや改善してほしい点を聞く

- 収集した情報から本質的な課題を定義する

- 複数の改善案を考え、簡易的なプロトタイプを作成する

- 実際に社員に使ってもらい、フィードバックを得ながら改善する

このプロセスを経ることで、企業側の思い込みではなく、実際のユーザーニーズに基づいた改善が実現できるのです。

社員間で多様な意見の発信や受容につながる

デザイン思考は、組織内のコミュニケーションや協働の質を高める効果もあります。

デザイン思考のプロセスでは、異なる部署や専門性を持つメンバーがチームを組み、それぞれの視点から意見を出し合います。このプロセスを通じて、多様な意見を尊重し、建設的に議論する文化が醸成されます。

特に以下のような効果が期待できます。

- 💡組織に与える効果

-

- 心理的安全性の向上:「間違っても大丈夫」という雰囲気のなかで、自由にアイデアを出せる

- 部署間の壁の解消:異なる部署のメンバーが協働することで、組織全体の視点を持てるようになる

- イノベーション創出:多様な視点が組み合わさることで、革新的なアイデアが生まれやすくなる

- 社員のエンゲージメント向上:自分の意見が尊重され、実際にプロジェクトに反映されることでモチベーションが高まる

デザイン思考では、どんなアイデアも否定せず、まずは受け入れることを重視します。この姿勢が組織に浸透することで、社員一人ひとりが主体的に考え、意見を発信する文化が育まれるのです。

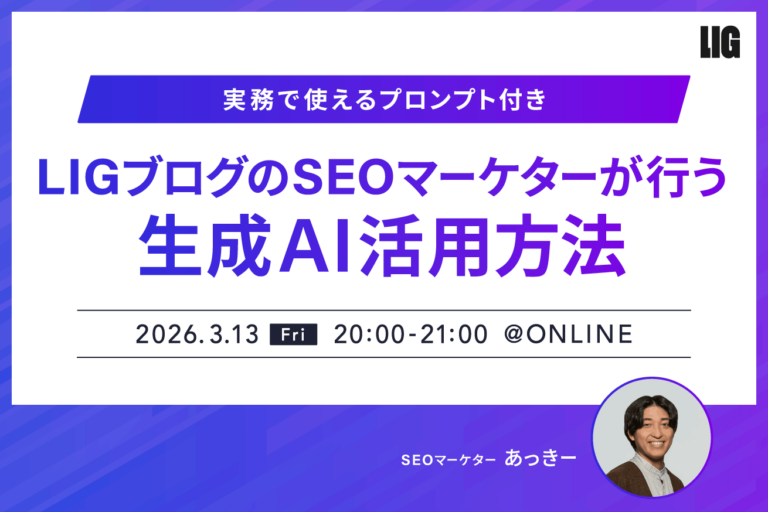

デザイン思考の5つのプロセス

デザイン思考は、一般的に5つのプロセスで構成されています。これは、デザインコンサルティング会社IDEOが提唱したフレームワークで、世界中で広く活用されています。

各プロセスは順番に進むこともあれば、必要に応じて前のステップに戻ることもあります。柔軟に繰り返しながら、最適な解決策を見つけていくのがデザイン思考の特徴です。

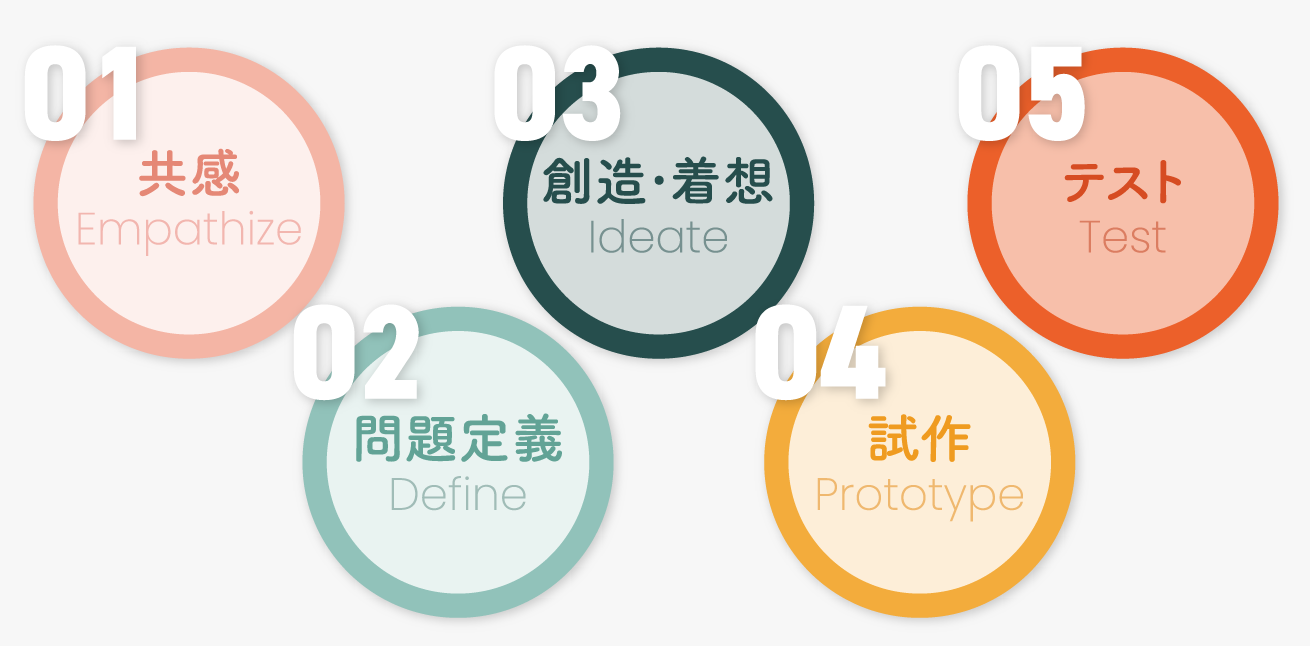

プロセス1:共感(Empathize)

共感は、デザイン思考の出発点です。ユーザーの立場に立って、彼らが抱えている課題や感情を深く理解するフェーズです。

このプロセスでは、以下のような手法を用います。

- 観察:ユーザーが実際に製品やサービスを使っている様子を観察する

- インタビュー:ユーザーに直接話を聞き、困っていることや要望を把握する

- 体験:自分自身がユーザーと同じ状況を体験してみる

- 具体例

- カフェの混雑問題を解決したい場合、デザイン思考のアプローチでは、まず実際にピークタイムの店舗を訪れます。お客様がどこで困っているか(注文の列が長い、席が見つからないなど)、スタッフがどう動いているかを観察し、さらにお客様とスタッフの両方にインタビューを行います。

重要なのは、自分の思い込みを捨てて、ユーザーの視点で物事を見ることです。企業側が「問題ない」と思っていても、ユーザーは不便を感じているかもしれません。この気づきが、革新的な解決策につながります。

プロセス2:問題定義(Define)

共感フェーズで収集した情報を整理し、解決すべき本質的な課題を明確にするプロセスです。

ここでは、ユーザーのニーズや課題を言語化し、チーム全体で共通認識を持つことが重要です。問題定義が曖昧だと、その後のプロセスで方向性がブレてしまいます。

問題定義では、以下のようなフォーマットで整理すると効果的です。

- 問題定義の例

- 「[ユーザー]は、[課題・ニーズ]を抱えており、[理由]のために困っている」

- 具体例

- カフェの混雑問題の場合、観察とインタビューから「朝の通勤時間帯に急いでいるお客様が、注文から受け取りまでに時間がかかりすぎてストレスを感じている」という本質的な課題を定義します。

このプロセスでは、表面的な問題ではなく「なぜその問題が起きているのか」という本質を掘り下げることが大切です。単に「混雑している」ではなく、「なぜ混雑が問題なのか」「ユーザーは何に困っているのか」を明確にします。

プロセス3:創造・着想(Ideate)

問題定義で明確になった課題に対して、できるだけ多くの解決策のアイデアを出すフェーズです。

このプロセスでは「質より量」を重視します。どんな突飛なアイデアでも否定せず、まずはたくさんのアイデアを出すことが重要です。

創造・着想のフェーズでよく使われる手法には、以下のようなものがあります。

- ブレインストーミング:チームメンバーが自由にアイデアを出し合う

- マインドマップ:テーマを中心に、関連するアイデアをツリー状に広げていく

- SCAMPER法:既存のアイデアを「代替・組み合わせ・応用・修正・他用途・削除・逆転」の視点で発展させる

- 具体例

- カフェの混雑問題に対して、「モバイルオーダーシステムの導入」「ピーク時の人員増強」「テイクアウト専用窓口の設置」「前日予約システム」「AIによる混雑予測と情報提供」など、さまざまなアイデアを出します。

この段階では、実現可能性やコストは一旦考えず、自由な発想でアイデアを広げることが重要です。一見実現不可能に見えるアイデアでも、そこから新しい発想が生まれることがあります。

プロセス4:試作(Prototype)

創造・着想フェーズで出たアイデアのなかから有望なものを選び、簡易的な試作品(プロトタイプ)を作成するプロセスです。

プロトタイプは完成品である必要はありません。むしろ、低コスト・短時間で作成し、素早く検証することが重要です。

プロトタイプの例としては、以下のようなものがあります。

| デジタルサービス | ワイヤーフレーム、モックアップ、簡易版アプリ |

|---|---|

| 物理的な製品 | 紙や段ボールで作った模型、3Dプリンターでの試作 |

| サービス・プロセス | ロールプレイ、シミュレーション、ペーパープロトタイプ |

- 具体例

- カフェのモバイルオーダーシステムの場合、最初から本格的なアプリを開発するのではなく、まず紙に画面遷移を書いたペーパープロトタイプや、簡易的なクリック可能なモックアップを作成します。これにより、ユーザーの反応を素早く確認できます。

プロトタイプを作ることで、アイデアが具体的な形になり、チーム内での議論も活発になります。また、早い段階で問題点を発見できるため、大きな失敗を避けられます。

プロセス5:テスト(Test)

作成したプロトタイプを実際のユーザーに使ってもらい、フィードバックを得るプロセスです。

テストの目的は、アイデアの有効性を検証し、改善点を見つけることです。ユーザーの反応を観察し、良い点と改善すべき点を洗い出します。

テストで重要なのは、以下のポイントです。

- テストのポイント

-

- 実際のユーザーに試してもらう:チーム内だけでなく、実際のターゲットユーザーに使ってもらう

- 行動を観察する:口頭での意見だけでなく、使っている様子を観察する

- 失敗から学ぶ:うまくいかなかった点から、新たな気づきを得る

- 繰り返す:フィードバックを基に改善し、再度テストする

- 具体例

- モバイルオーダーシステムのプロトタイプを、実際のカフェの常連客5〜10名に試してもらいます。操作に迷う箇所はないか、注文から受け取りまでスムーズか、使いやすいと感じるかなどを観察し、改善点を洗い出します。

テストの結果、問題が見つかれば、前のプロセスに戻って修正します。この繰り返しのサイクルを通じて、徐々に最適な解決策に近づいていくのがデザイン思考の特徴です。

デザイン思考を取り入れる際の注意点

デザイン思考は多くのメリットがある一方で、導入する際にはいくつか注意すべき点もあります。事前に理解しておくことで、より効果的に活用できます。

時間とコストがかかる

デザイン思考のプロセスは、ユーザー調査から始まり、プロトタイプの作成とテストを繰り返すため、従来の開発手法と比べて時間がかかることがあります。

特に、以下のような負担が発生します。

-

- ユーザーへのインタビューや観察のための時間と人員

- プロトタイプの作成と改善の繰り返しに必要な工数

- 多様なメンバーが集まるワークショップの開催コスト

しかし、この投資は長期的には大きなリターンをもたらします。ユーザーのニーズを深く理解してから開発を進めることで、リリース後に「使われない」「改修が必要」といった大きな失敗を避けられるからです。

短期的にはコストがかかっても、最終的には無駄な開発を減らし、ユーザー満足度の高い製品・サービスを生み出せる点を理解しておくことが重要です。

すべての課題に適しているわけではない

デザイン思考は万能ではありません。課題の性質によっては、他のアプローチの方が適している場合もあります。

デザイン思考が適している課題は、以下のようなものです。

-

- ユーザーのニーズが明確でなく、探索が必要な新規事業

- ユーザー体験を改善したいサービスやシステム

- 革新的なアイデアが求められる製品開発

一方、以下のような場合は、デザイン思考よりも他のアプローチが適しています。

| 緊急性の高い課題 | すぐに解決が必要な場合は、時間をかけるデザイン思考は不向き |

|---|---|

| 技術的制約が強い課題 | 技術的な実現可能性が最優先の場合は、技術起点のアプローチが適切 |

| 明確な正解がある課題 | 業務の標準化や法令対応など、決まった答えがある場合は不要 |

デザイン思考を導入する際は、その課題が本当にデザイン思考に適しているかを見極めることが大切です。

チーム全体の理解と協力が必要

デザイン思考を効果的に活用するには、チームや組織全体がその価値を理解し、協力する姿勢が不可欠です。

特に以下のような課題が発生することがあります。

- よくある課題

-

- 経営層の理解不足:「時間がかかりすぎる」と判断され、途中で打ち切られる

- 部署間の温度差:一部の部署だけが熱心で、他の部署が協力的でない

- 従来の業務との両立:通常業務に追われ、デザイン思考のプロセスに十分な時間を割けない

これらの課題を避けるためには、導入前に経営層や関係部署に対してデザイン思考の目的と期待される効果を丁寧に説明し、理解を得ておくことが重要です。

また、小規模なプロジェクトから始めて成功体験を積み重ね、徐々に組織全体に浸透させていくアプローチも効果的です。

デザイン思考を取り入れたビジネス成功例

デザイン思考が実際のビジネスでどのように活用され、成功につながったのか、代表的な事例をご紹介します。

Apple社のiPod

デザイン思考を活用した代表的な事例として、まず挙げられるのがApple社のiPodです。今や世界最大級の企業となったAppleの大きな転換点として語られる製品です。

iPod開発の背景には、徹底的なユーザー観察がありました。当時、ソニーなどのMP3プレイヤーが市場に出始めていましたが、Appleのチームはユーザーの行動を詳細に観察し、新たな課題を発見しました。

具体的には、ユーザーの多くがCDからPCに音楽を保存し、それをプレイヤーに移すという作業を面倒に感じていることが分かりました。この観察から、PC内の音楽と自動同期させる仕組みというアイデアが生まれたのです。

iPod開発では、人間工学や心理学者、デザイナーなど様々な領域の専門家約35名が集まり、11ヶ月という短期間で100を超えるプロトタイプを作成しました。このスピード感と試行錯誤の繰り返しが、市場に大きなインパクトを与える製品を生み出したのです。

Airbnb

民泊サービスのAirbnbも、デザイン思考によって成長した企業です。

Airbnbは創業当初、なかなか利用者が増えませんでした。そこで創業者たちは、実際にホスト(部屋を貸す人)の物件を訪問し、ユーザーがなぜサービスを利用しないのか観察しました。

その結果、物件の写真が素人撮影で魅力的でないことが大きな問題だと気づきました。どんなに良い部屋でも、写真が悪ければ魅力が伝わらず、予約につながりません。

この気づきから、Airbnbはプロのカメラマンを派遣して物件の写真を撮影するサービスを開始しました。その結果、予約率が大幅に向上し、サービスの成長につながったのです。

その後もAirbnbは、ホストとゲスト双方の体験を改善し続けています。たとえば、初めて部屋を貸すホストのための詳細なガイドや、トラブル時のサポート体制など、ユーザーが安心して利用できる仕組みを整えてきました。

このように、実際のユーザーを観察し、課題を発見し、素早く改善を繰り返すデザイン思考のアプローチが、Airbnbの成功を支えています。

無印良品(株式会社良品計画)

私たちにとって身近なブランドである無印良品も、デザイン思考の考え方と多くの共通点を持っています。

デザイン思考の出発点は、先ほど「デザイン思考の5つのプロセス」の章で解説したようにユーザーへの深い「共感(Empathy)」です。これは、単にユーザーを見つめる(観察)だけでなく、相手の立場になって「なぜそうするのか?」「本当は何を感じているのか?」を理解しようとする姿勢のことを指します。

無印良品はこの「共感」のために、人々がどのように暮らし、モノがどう使われているかを徹底的に観察します。

たとえば、大ヒット商品となった「体にフィットするソファ」は、「人は家でくつろぐ時、本当にきちんと座っているのだろうか?」という、ユーザーのリアルな暮らしへの共感から生まれたそうです。多くの人がソファで寝転んだり姿勢を崩したりしている実態から、「どんな姿勢でも受け入れてくれる究極のくつろぎ」という本質的なニーズを発見したのです。

このように、ユーザー自身も言葉にできない無意識の行動や感情に寄り添い、当たり前だと思われていた不便を解消するアイデアを生み出すプロセスは、デザイン思考の優れた実践例です。

▼UberやP&G、任天堂のWiiなど、他にもデザイン思考を活用した企業事例を詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください! デザイン思考を使って何ができるの?ビジネスでの代表事例を紹介

デザイン思考を自社に取り入れる方法

デザイン思考の価値を理解したら、次は実際に自社でどのように取り入れるかを考えましょう。ここでは、具体的な実践方法をご紹介します。

フレームワークの活用

デザイン思考は、決まった手順をなぞるだけのテクニックではありません。しかし、その思考プロセスをサポートし、チームでの議論を円滑にする便利な「型(フレームワーク)」が存在します。

ここでは、デザイン思考の各段階で特に役立つ、代表的なフレームワークを3つご紹介します。これらはあくまで一例であり、目的やフェーズに応じてさまざまなフレームワークを使い分けることが重要です。

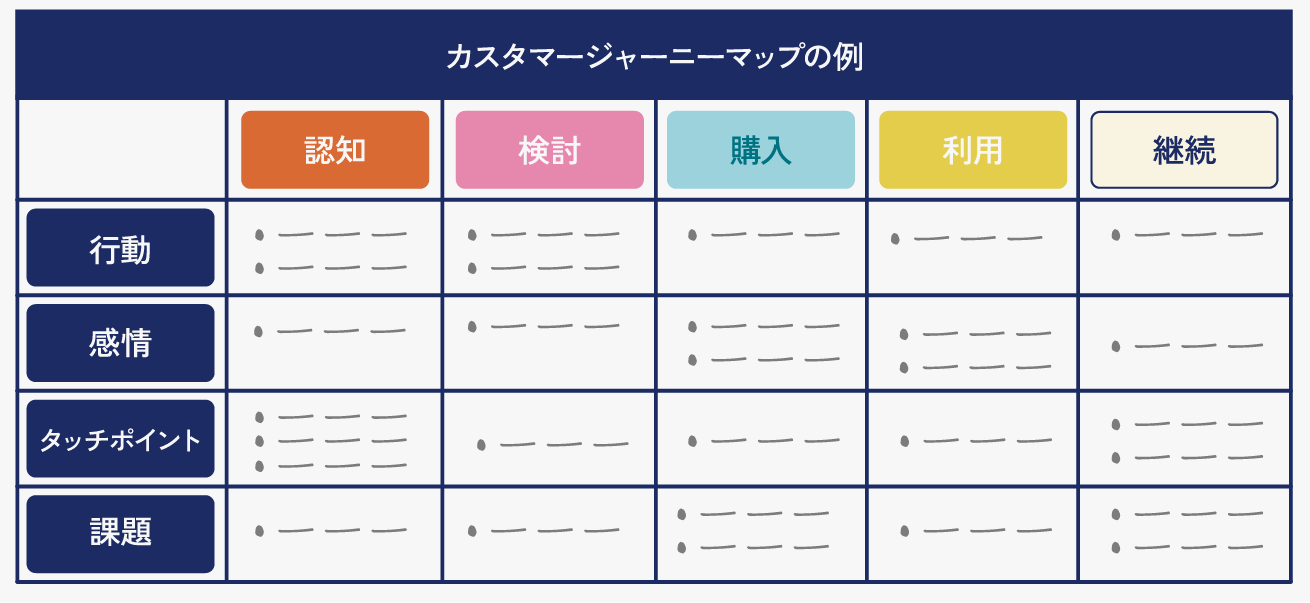

カスタマージャーニーマップ

※カスタマージャーニーマップのフェーズや項目は、製品・サービスの特性や目的によって異なります。上記は一例です。自社の状況に合わせてカスタマイズしてください。

※カスタマージャーニーマップのフェーズや項目は、製品・サービスの特性や目的によって異なります。上記は一例です。自社の状況に合わせてカスタマイズしてください。

カスタマージャーニーマップは、ユーザーが製品やサービスと接するすべての接点を時系列で可視化するフレームワークです。

ユーザーがどのような行動をとり、各段階でどんな感情を抱いているかを整理することで、改善すべきポイントが明確になります。

- カスタマージャーニーマップの構成要素

-

- フェーズ:認知→検討→購入→利用→継続など、時系列の段階

- 行動:各フェーズでユーザーが実際にとる行動

- 感情:各行動の際にユーザーが感じる感情(満足、不安、ストレスなど)

- タッチポイント:ユーザーが接するチャネル(Webサイト、店舗、カスタマーサポートなど)

- 課題:各フェーズでユーザーが抱える問題点

たとえば、ECサイトの改善を考える場合、「商品を探す→商品ページを見る→カートに入れる→決済する→商品が届く→使用する」という一連の流れを可視化します。各段階でユーザーがどこでつまずいているか、どこで離脱しているかを特定し、優先的に改善すべきポイントを見つけられます。

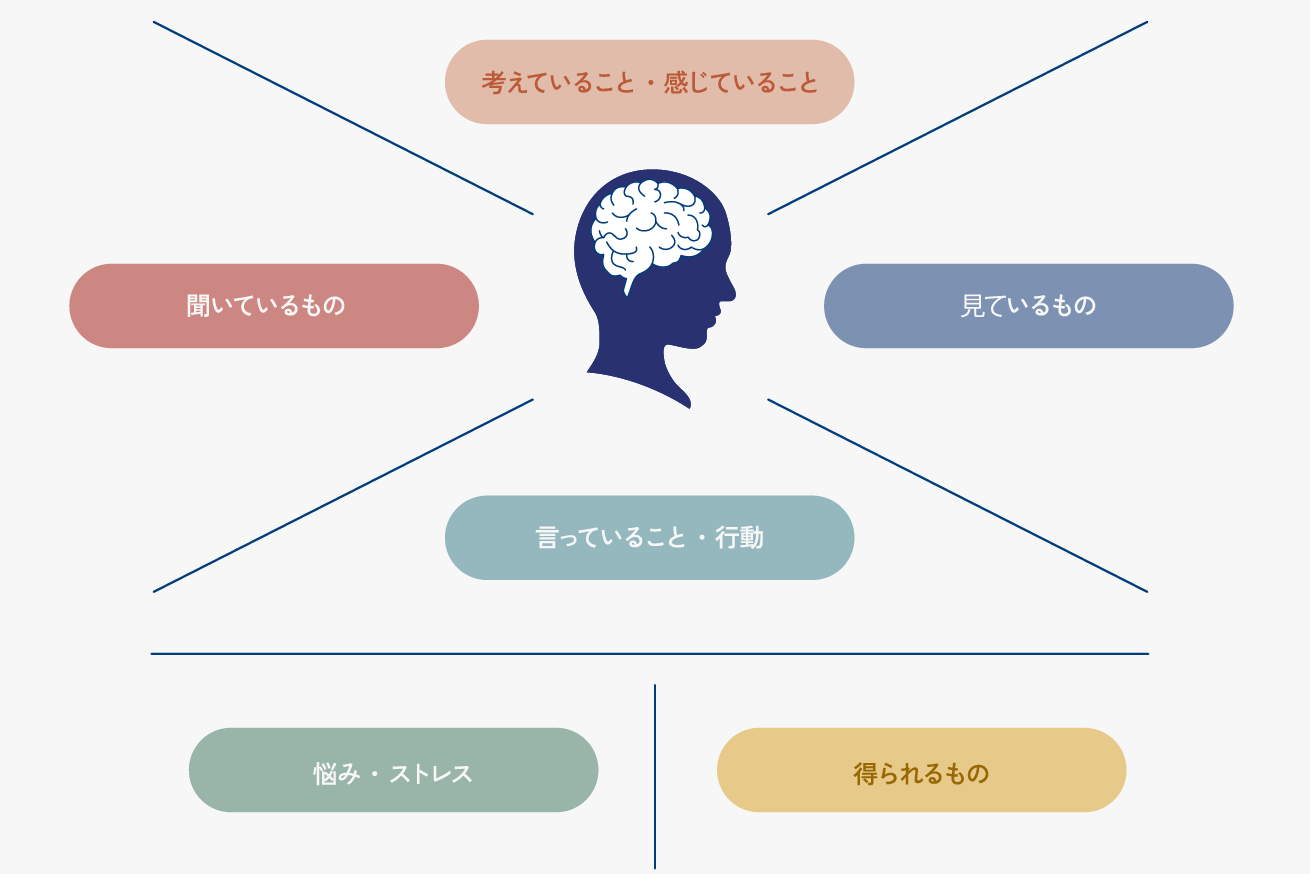

共感マップ

共感マップは、ユーザーの思考や感情を整理するためのフレームワークです。デザイン思考の「共感」フェーズで特に有効です。

共感マップでは、ユーザーを中心に置き、以下の4つの視点で情報を整理します。

| 見ているもの(See) | ユーザーが日常的に目にしているもの、環境 |

|---|---|

| 聞いているもの(Hear) | ユーザーが周囲から聞いている情報、意見 |

| 考えていること・感じていること(Think & Feel) | ユーザーの内面にある思考や感情 |

| 言っていること・行動(Say & Do) | ユーザーが実際に発言したり行動したりすること |

このフレームワークを使うことで、ユーザーの表面的なニーズだけでなく、潜在的な課題や本当に求めているものを深く理解できます。

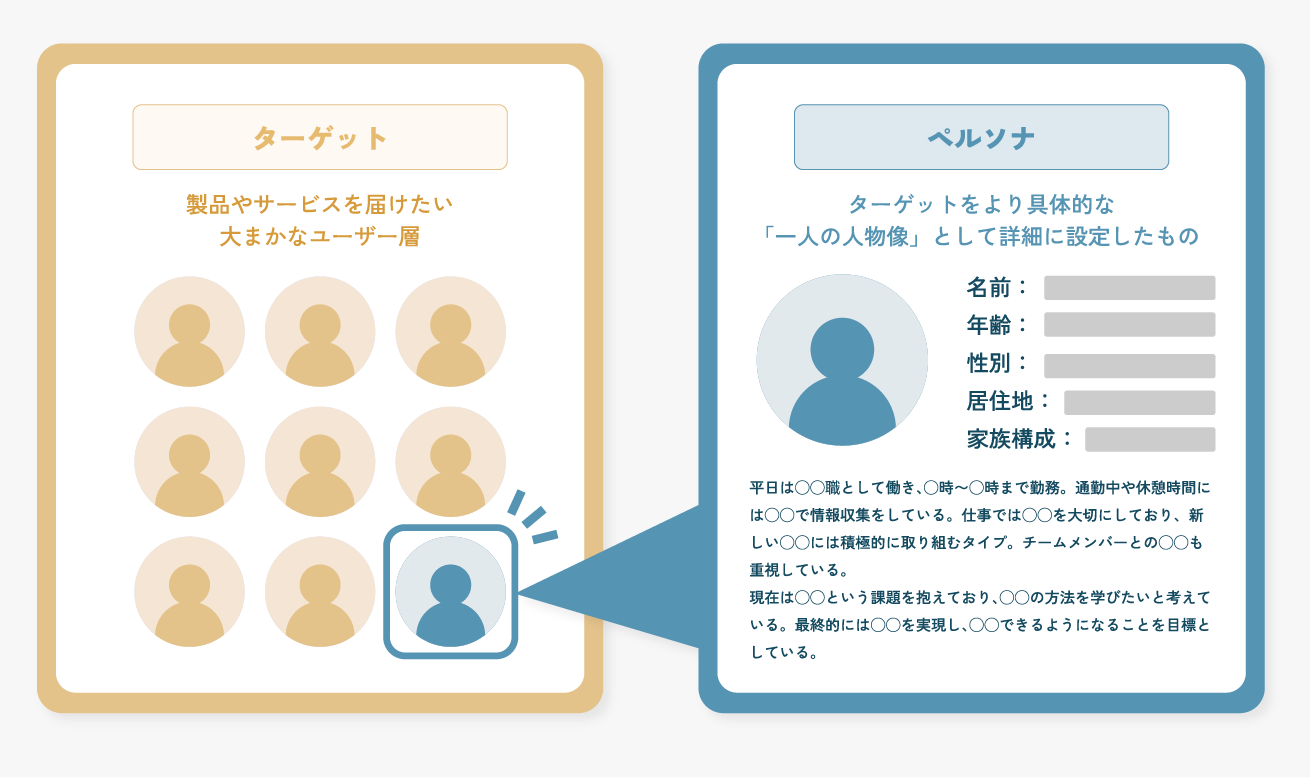

ペルソナ設計

ペルソナは、ターゲットユーザーを具体的な人物像として設定するフレームワークです。

単に「20代女性」という属性だけでなく、以下のような詳細な情報を設定します。

- 名前、年齢、職業、年収

- ライフスタイル、趣味、価値観

- 抱えている課題、達成したい目標

- 情報収集の方法、意思決定のプロセス

ペルソナを設定することで、チーム全体で「誰のために作っているのか」という共通認識を持てます。また、機能の優先順位を決める際にも「このペルソナにとって本当に必要か」という判断基準が明確になります。

ワークショップや研修への参加

デザイン思考を効果的に学び、実践するには、専門的なワークショップや研修への参加がおすすめです。ここでは、法人向けの研修サービスと、個人で学べるオンライン講座をご紹介します。

リグアカfor business

- 💡 おすすめポイント

-

- 豊富な動画教材でUI/UXの基礎から実践まで網羅

- 学習の進捗管理や、現役マーケターへの質問が可能

- 企業の課題に合わせた最適なカリキュラムを構築

弊社LIGが提供する、Webマーケティングに特化した法人向け動画研修サービスです。

この記事で解説したデザイン思考の土台となる「ユーザー視点の考え方」や、すぐに実践できる「具体的な企画・改善スキル」を学ぶ講座が豊富に揃っています。

たとえば、「UI/UX」関連の講座では、ユーザーインタビューの手法からWebサイトの改善ポイントまで、明日から使える実践的な知識を習得できます。

これにより、デザイナーではない職種の社員の方が、クリエイティブな問題解決の第一歩を踏み出すきっかけをご提供します。

| 研修費用 | [1名] 月額7,000円〜10,000円(税別) ※ボリュームディスカウントあり |

|---|---|

| 学習方法 | eラーニング(マーケターによるサポートあり) |

| 研修期間 | 6ヶ月・9ヶ月・12ヶ月 |

| 主な講座 / カリキュラム | UI/UXの基本概念 / UI/UX改善の9つのポイント(シンプルさと直感性、アクセシビリティ、ユーザーテストなど) / カスタマージャーニー / Webマーケティング全般、生成AI活用など |

グッドパッチ デザインワークショップ

出典:グッドパッチ

出典:グッドパッチ

- 💡 おすすめポイント

-

- 第一線で活躍するデザイナーから直接学べる実践的ワークショップ

- デザイン思考のプロセスを体験し、思考力と発想力を磨く

- 企業の課題に合わせ、完全オリジナルの研修設計が可能

数多くの企業のDX支援やプロダクト開発を手掛けるデザインカンパニー、グッドパッチが提供する法人向けデザインワークショップです。現場の第一線で活躍するデザイナーが講師となり、デザイン思考を組織にインストールすることを目指します。

ユーザーの課題抽出からアイデア創出、検証までの一連のプロセスを、実践的なワークを通じて体験的に学ぶことができます。

| 研修費用 | 要確認(問い合わせ・資料ダウンロードにて確認) |

|---|---|

| 学習方法 | ワークショップ(講師派遣型) |

| 研修期間 | 1回あたり4〜6時間程度(複数組み合わせも可能) |

| 主な講座 / カリキュラム |

|

インソース

出典:インソース

出典:インソース

- 💡 おすすめポイント

-

- デザイン思考の5つのプロセスを講義とワークで体系的に学習

- グループワーク中心の実践的なカリキュラムでアイデア創出を体験

- 1名から参加できる公開講座と講師派遣型から選択可能

年間84万人以上の受講実績を誇るインソースが提供する、イノベーション実現のためのデザイン思考研修です。「共感・定義・発想・試作・試行」というデザイン思考の5つのプロセスを基礎から学び、顧客の潜在的なニーズを発見し、新しい価値を創造する手法を習得します。

身近なテーマでのグループワークを通じて、職場で実践できるスキルを身につけることを目指します。

| 研修費用 | 要確認 |

|---|---|

| 学習方法 | 公開講座(来場型/オンライン型) / 講師派遣型研修 |

| 研修期間 | 1日間(研修内容による) |

| 主な講座 / カリキュラム |

|

リスキル(Reskill)

- 💡 おすすめポイント

-

- デザイン思考の5つのプロセスを網羅したカリキュラム

- 自社製品をテーマにしたワークで、すぐに業務へ活用できる

- 一社研修からeラーニングまで、柔軟な学習方法を選べる

ユーザー目線での課題解決を目的とした、実践的なデザイン思考研修です。デザイン思考の基本的な考え方から、カスタマージャーニーの作成、ブレインストーミングでのアイデア発想、プロトタイピングとテストまで、一連の流れをワーク中心で学びます。

自社の商品・サービスを題材にすることで、研修で得た気づきをそのまま業務改善や新サービス開発に活かすことができます。

| 研修費用 | 要確認(eラーニングは1週間950円/人~) |

|---|---|

| 学習方法 | 一社研修(講師派遣型、オンライン対応可) / eラーニング動画講座 |

| 研修期間 | 一社研修:6時間(変更可) / eラーニング:約56分 |

| 主な講座 / カリキュラム | デザイン思考基礎研修:・デザイン思考の5つのプロセス ・カスタマージャーニー作成ワーク ・ブレインストーミングによるアイデア発想 ・試作品の作成とユーザーテスト |

Google UXデザインプロフェッショナル認定【個人向け】

出典:Google UX Design Certificate

出典:Google UX Design Certificate

- 💡 おすすめポイント

-

- Googleが開発した、UXデザインのキャリアに直結するプログラム

- デザイン思考の全プロセスを体系的に学習

- 実践的なプロジェクトを通じて、自身のポートフォリオを作成

Googleが提供する、UXデザイン分野でのキャリアを目指すためのオンライン認定資格プログラムです。法人研修ではありませんが、デザイン思考のプロセスを体系的かつ深く学ぶことができます。

ユーザーへの共感から始まり、課題定義、ワイヤーフレームやプロトタイプの作成(Figmaを使用)、ユーザビリティスタディによるテストまで、UXデザイナーに求められる一連のスキルを実践的に習得します。

| 研修費用 | 月額49ドルUSD(2025年11月現在) |

|---|---|

| 学習方法 | オンライン(Courseraプラットフォーム上で学習) |

| 研修期間 | 約6ヶ月(週10時間程度の学習が目安) |

| 主な講座 / カリキュラム | 8つのコースで構成:UXデザインの基礎 / UXデザインのプロセス:共感、定義、アイデア出し / ワイヤーフレームと低忠実度プロトタイプの作成 / UXリサーチと初期コンセプトのテスト / Figmaでの高忠実度デザインとプロトタイプの作成 など |

まとめ:デザイン思考を自社に取り入れよう

本記事では、デザイン思考の基本的な知識から実践で役立つフレームワークまでを解説しました。

「ユーザー起点で価値を創造する」という考え方が、デザイナーだけでなく組織全体に浸透すると、ビジネスは大きく変わります。部署や役職を超えて「ユーザーにとっての価値は何か?」という共通の視点が生まれ、部門間の連携がスムーズになります。それは結果として、顧客から本当に選ばれる、競争力のあるサービスを生み出すことにつながります。

「自社でもデザイン思考を取り入れ、組織を強くしたい」

「非デザイナーにも、顧客視点を身につけてほしい」

そのように考え、社員のスキルアップを検討されているご担当者様には、弊社LIGの法人向け研修サービス「リグアカ for Business」がお役に立てるかもしれません。

デザイン思考の土台となる「ユーザー視点での考え方」や、すぐに実践できる「具体的な企画・改善スキル」を、 体系的な動画コンテンツで効率的に学習できます。デザイナーではない職種の社員の方が、クリエイティブな問題解決の第一歩を踏み出すための研修として、ぜひ一度詳細をご覧ください。